原文PDF请右上角下载。

中华人民共和国国家标准

地铁设计防火标准

Standard for fire protection design of metro

GB 51298-2018

主编部门:中华人民共和国公安部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2018年12月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

2018年 第89号

住房城乡建设部关于发布国家标准《地铁设计防火标准》的公告

现批准《地铁设计防火标准》为国家标准。编号为GB 51298-2018,自2018年12月1日起实施。其中,第4.1.1、4.1.4、4.1.5、5.1.1、5.1.4、5.1.11、5.4.2、5.4.3、5.5.5、8.4.7、9.5.4、11.1.1、11.1.5条为强制性条文,必须严格执行。

本标准在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2018年5月14日

前言

根据住房城乡建设部《关于印发<2008年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2008]102号文)的要求,由上海市隧道工程轨道交通设计研究院、公安部天津消防研究所会同国内地铁设计、科研、建设、运营以及市消防监督等10家单位共同编制。

本标准的编制遵循国家有关基本建设方针政策,贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结国内已建成通车地铁线的消防实践经验和教训的基础上,广泛征求了有关地铁设计、建设、运营、科研院校、消防监督等方面的意见,借鉴国外有关规范标准,最后经审查定稿。

本标准共分11章,主要内容包括:总则,术语,总平面布局,建筑的耐火等级与防火分隔,安全疏散,建筑构造,消防给水与灭火设施,防烟与排烟,火灾自动报警,消防通信和消防配电与应急照明。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本标准由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,公安部负责日常管理,上海市隧道工程轨道交通设计研究院负责具体技术内容的解释。希望各单位在执行过程中,结合工程实践和科学研究,总结经验,积累资料。如发现需要修改和补充之处,请将有关意见、建议和资料径寄上海市隧道工程轨道交通设计研究院《地铁设计防火标准》管理组(地址:上海市中山西路1999号,邮政编码:200235,电话:021-33633685,传真:021-33633610,e-mail:yujiakang@stedi.cn)。以供今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

主编单位:上海市隧道工程轨道交通设计研究院

公安部天津消防研究所

参编单位:住房和城乡建设部地铁与轻轨研究中心

北京城建设计研究总院有限责任公司

上海市消防局

北京市消防局

上海申通轨道交通研究咨询有限公司

中铁二院工程集团有限责任公司

北京市轨道交通建设管理有限公司

广州地铁设计研究院有限公司

成都地铁有限责任公司

中国建筑科学研究院

主要起草人:俞加康 倪照鹏 郑晋丽 刘激扬 马恒 沈纹 王燕平 黄仁勇 周晓玲 张国芳 王晨 俞炜 杨玲 路世昌 刘庭全 秦国栋 张素燕 董立新 任静 沈友弟 胡峥 李云浩 王曰凡 冯娟 柴家远 巩云 史海欧 王迪军 陈中 李宏文 李磊

主要审查人:焦桐善 朱军 庄荣 于波 黄文昕 崔志强 黎锦雄 诸敬止 羊寿生 陈韶章 孙建明 郑鸣 曹俊文 沈育祥 包国兴 许斯河 徐正良 黄桂兴 赵克伟 王丹晖 石芳

1 总 则

1.0.1 为预防地铁火灾、减少地铁火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、扩建地铁和轻轨交通工程的防火设计。

1.0.3 一条线路、一座换乘车站及其相邻区间的防火设计可按同一时间发生一处火灾考虑。

1.0.4 防火设计应遵循国家有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。

1.0.5 地铁和轻轨交通工程的防火设计除应符合本标准的规定外,尚应符合现行国家有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 安全出口 safety exit

供人员安全疏散,并能直接通向室内外安全区域的车站出口、楼梯或扶梯的出口、联络通道的入口、区间风井内直通地面的楼梯间入口。

2.0.2 点式换乘车站 transfer station by cross-platform

站台与站台之间以点式相交形式换乘的车站。

2.0.3 路堑式车站、区间 open cut station,track

浅埋地下一层,外墙上方或顶板开窗、具备自然通风和排烟条件的车站、区间。

2.0.4 联络通道 cross-passageway

连接相邻两条单洞单线载客运营地下区间、可供人员安全疏散用的通道。

2.0.5 消防专用通道 fire access

供消防人员从地面进入站厅、站台、区间等区域进行灭火救援的专用通道和楼梯间。

2.0.6 纵向疏散平台 longitudinal evacuation walkway

在区间内平行于线路并靠站台侧设置、供人员疏散用的纵向连续走道。

3 总平面布局

3.1 车站与区间

3.1.1 地上车站建筑的周围应设置环形消防车道,确有困难时,可沿车站建筑的一个长边设置消防车道。

3.1.2 地下车站的出入口、风亭、电梯和消防专用通道的出入口等附属建筑,地上车站、地上区间、地下区间及其敞口段(含车辆基地出入线)、区间风井及风亭等,与周围建筑物、储罐(区)、地下油管等的防火间距应符合现行国家有关标准的规定。

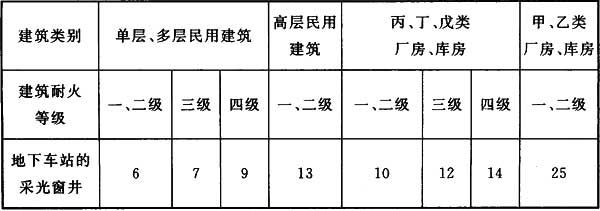

地下车站的采光窗井与相邻地面建筑之间的防火间距应符合表3.1.2的规定,当相邻地面建筑物的外墙为防火墙或在采光窗井与地面建筑物之间设置防火墙时,防火间距不限。

表3.1.2 地下车站的采光窗井与相邻地面建筑之间的防火间距(m)

3.1.3 地下车站的进风、排风和活塞风采用高风亭时,风口的位置应符合下列规定:

1 排风口、活塞风口应高于进风口;

2 进风口、排风口、活塞风口两两之间的最小水平距离不应小于5m,且不宜位于同一方向。

3.1.4 采用敞口低风井的进风井、排风井和活塞风井,风井之间、风井与出入口之间的最小水平距离应符合下列规定:

1 进风井与排风井、活塞风井之间不应小于10m;

2 活塞风井之间或活塞风井与排风井之间不应小于5m;

3 排风井、活塞风井与车站出入口之间不应小于10m;

4 排风井、活塞风井与消防专用通道出入口之间不应小于5m。

3.1.5 采用敞口低风井的排风井、活塞风井宜设置在地下车站出入口、进风井的常年主导风向的下风侧。

3.1.6 独立建造的消防水泵房应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。地上车站的消防水泵房宜布置在首层,当布置在其他楼层时,应靠近安全出口;地下车站的消防水泵房应布置在站厅层及以上楼层,并宜布置在站厅层设备管理区内的消防专用通道附近。

3.2 控制中心与主变电所

3.2.1 独立建造的控制中心、地上主变电所应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的一个长边设置消防车道。

3.2.2 控制中心宜独立建造,不应与商业、娱乐等人员密集的场所合建,并应避开易燃、易爆场所;确需与其他建筑合建时,控制中心应采用无门窗洞口的防火墙与建筑的其他部分分隔。

3.2.3 主变电所应独立建造。

3.3 车辆基地

3.3.1 车辆基地应避免设置在甲、乙类厂(库)房和甲、乙、丙类液体、可燃气体储罐及可燃材料堆场附近。

3.3.2 车辆基地的总平面布置应以车辆段(停车场)为主体,根据功能需要及地形条件合理确定基地内各建筑的位置、防火间距、运输道路和消防水源等。

3.3.3 车辆基地内的消防车道除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定外,尚应符合下列规定:

1 车辆基地内应设置不少于2条与外界道路相通的消防车道,并应与基地内各建筑的消防车道连通成环形消防车道。消防车道不宜与列车进入咽喉区前的出入线平交。

2 停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库、物资总库及易燃物品库周围应设置环形消防车道。

3 停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库每线列位在两列或两列以上时,宜在列位之间沿横向设置可供消防车通行的道路;当库房的各自总宽度大于150m时,应在库房的中间沿纵向设置可供消防车通行的道路。

3.3.4 车辆基地不宜设置在地下。当车辆基地的停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库等设置在地下时,应在地下设置环形消防车道;当库房的总宽度不大于75m时,可沿库房的一条长边设置地下消防车道,但尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于15m×15m。

地下消防车道与停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙分隔。防火墙上应设置消防救援入口,入口处应采用乙级防火门等进行分隔。

3.3.5 易燃物品库应独立布置,并应按存放物品的不同性质分库设置。

4 建筑的耐火等级与防火分隔

4.1 一般规定

4.1.1 下列建筑的耐火等级应为一级:

1 地下车站及其出入口通道、风道;

2 地下区间、联络通道、区间风井及风道;

3 控制中心;

4 主变电所;

5 易燃物品库、油漆库;

6 地下停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库及其他检修用房。

4.1.2 下列建筑的耐火等级不应低于二级:

1 地上车站及地上区间;

2 地下车站出入口地面厅、风亭等地面建(构)筑物;

3 运用库、检修库、综合维修中心的维修综合楼、物质总库的库房、调机库、牵引降压混合变电所、洗车机库(棚)、不落轮镟库、工程车库和综合办公楼等生活辅助建筑。

4.1.3 地下车站的风道、区间风井及其风道等的围护结构的耐火极限均不应低于3.00h,区间风井内柱、梁、楼板的耐火极限均不应低于2.00h。

4.1.4 车站(车辆基地)控制室(含防灾报警设备室)、变电所、配电室、通信及信号机房、固定灭火装置设备室、消防水泵房、废水泵房、通风机房、环控电控室、站台门控制室、蓄电池室等火灾时需运作的房间,应分别独立设置,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔。

4.1.5 车站内的商铺设置以及与地下商业等非地铁功能的场所相邻的车站应符合下列规定:

1 站台层、站厅付费区、站厅非付费区的乘客疏散区以及用于乘客疏散的通道内,严禁设置商铺和非地铁运营用房。

2 在站厅非付费区的乘客疏散区外设置的商铺,不得经营和储存甲、乙类火灾危险性的商品,不得储存可燃性液体类商品。每个站厅商铺的总建筑面积不应大于100㎡,单处商铺的建筑面积不应大于30㎡。商铺应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘与其他部位分隔,商铺内应设置火灾自动报警和灭火系统。

3 在站厅的上层或下层设置商业等非地铁功能的场所时,站厅严禁采用中庭与商业等非地铁功能的场所连通;在站厅非付费区连通商业等非地铁功能场所的楼梯或扶梯的开口部位应设置耐火极限不低于3.00h的防火卷帘,防火卷帘应能分别由地铁、商业等非地铁功能的场所控制,楼梯或扶梯周围的其他临界面应设置防火墙。

在站厅层与站台层之间设置商业等非地铁功能的场所时,站台至站厅的楼梯或扶梯不应与商业等非地铁功能的场所连通,楼梯或扶梯穿越商业等非地铁功能的场所的部位周围应设置无门窗洞口的防火墙。

4.1.6 在站厅公共区同层布置的商业等非地铁功能的场所,应采用防火墙与站厅公共区进行分隔,相互间宜采用下沉广场或连接通道等方式连通,不应直接连通。下沉广场的宽度不应小于13m;连接通道的长度不应小于10m、宽度不应大于8m,连接通道内应设置2道分别由地铁和商业等非地铁功能的场所控制且耐火极限均不低于3.00h的防火卷帘。

4.1.7 车辆基地建筑的上部不宜设置其他使用功能的场所或建筑,确需设置时,应符合下列规定:

1 车辆基地与其他功能场所之间应采用耐火极限不低于3.00h的楼板分隔;

2 车辆基地建筑的承重构件的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于2.00h。

4.2 地下车站

4.2.1 站台和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于5000㎡。

4.2.2 站厅设备管理区应与站厅、站台公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500㎡。消防水泵房、污水和废水泵房、厕所、盥洗、茶水、清扫等房间的建筑面积可不计入所在防火分区的建筑面积。

4.2.3 地下一层侧式站台与同层站厅公共区可划为同一个防火分区,但站台上任一点至车站直通地面的疏散通道口的最大距离不应大于50m;当大于50m时,应在与同层站厅的邻接面处或站厅的适当位置采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙等进行分隔。

4.2.4 上、下重叠平行站台的车站应符合下列规定:

1 下层站台穿越上层站台至站厅的楼梯或扶梯,应在上层站台的楼梯或扶梯开口部位设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙;

2 上、下层站台之间的联系楼梯或扶梯,除可在下层站台的楼梯或扶梯开口处人员上下通行的部位采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔外,其他部位应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

4.2.5 多线同层站台平行换乘车站的各站台之间应设置耐火极限不低于2.00h的纵向防火隔墙,该防火隔墙应延伸至站台有效长度外不小于10m。

4.2.6 点式换乘车站站台之间的换乘通道和换乘梯,除可在下层站台的通道或楼梯或扶梯口处人员上下通行的部位采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔外,其他部位应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

4.2.7 侧式站台与同层站厅换乘车站,除可在站台连接同层站厅的通道口部位采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔外,其他部位应设置耐火极限不低于3.00h的防火墙。

4.2.8 通道换乘车站的站间换乘通道两侧应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,通道内应采用2道耐火极限均不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔。

4.2.9 站厅层位于站台层下方时,除可在站厅至站台的楼梯或扶梯开口处人员上下通行的部位采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔外,其他部位应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

4.2.10 在站厅层与站台层之间设置地铁设备层时,站台至站厅的楼梯或扶梯穿越设备层的部位周围应设置无门窗洞口的防火墙。

4.2.11 站台与站厅公共区之间除上下楼梯或扶梯的开口外,不应设置其他上下连通的开口。

4.3 地上车站

4.3.1 站厅公共区每个防火分区的最大允许建筑面积不宜大于5000㎡。

4.3.2 站厅设备管理区应与站台、站厅公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500㎡;对于建筑高度大于24m的高架车站,其设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500㎡。

4.3.3 站厅位于站台上方且站台层不具备自然排烟条件时,除可在站台至站厅的楼梯或扶梯开口处人员上下通行的部位采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔外,其他部位应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

4.4 控制中心与主变电所

4.4.1 中央控制室应远离电源室、隔离变室、高压配电室等火灾危险性大的房间,中央控制室内不得穿越与指挥调度无关的管线。

4.4.2 设置在应急指挥室与中央控制室之间的观察窗,应采用甲级防火玻璃窗。

4.4.3 控制中心的设备用房宜集中布置,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位进行分隔。

4.4.4 除直接开向室外的门外,变压器室、补偿装置室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室的门以及配电装置室中间隔墙上的门均应采用甲级防火门。

4.4.5 主变电所的消防控制设备应设置在主变电所有人值守的控制室内。

4.5 车辆基地

4.5.1 油漆库及其预处理库宜独立建造,且应符合下列规定:

1 油漆存放间、漆工间、干燥间等房间应采用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔;

2 油漆库及其预处理库的屋顶或门、窗的泄压面积应符合要求,应采用不发火花的地面;

3 油漆库及其预处理库内不应设办公室、休息室或更衣室等用房;

4 油漆库及其预处理库中的设备坑内应采取降低气雾浓度的措施;

5 当油漆库与联合检修库合建时,应布置在联合检修库外墙一侧,并应采用无门窗洞口的防火墙与联合检修库分隔。

4.5.2 酸性蓄电池充电间宜独立建造,不应与值班室或其他经常有人的场所相邻布置;当与其他建筑合建时,应靠外墙单层设置,并应采用防火墙与其他部位隔开,当防火墙上必须设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。

4.5.3 运用库内的运转办公区宜单独划分防火分区。

4.5.4 地下停车库、列检库、停车列检库、运用库和联合检修库等场所应单独划分防火分区,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于6000㎡;当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。

4.5.5 地上停车库、列检库、停车列检库、运用库和联合检修库等场所的防火分区划分应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

5 安全疏散

5.1 一般规定

5.1.1 站台至站厅或其他安全区域的疏散楼梯、自动扶梯和疏散通道的通过能力,应保证在远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时,一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在4min内全部撤离站台,并应能在6min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域。

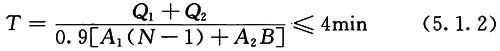

5.1.2 乘客全部撤离站台的时间应满足下式要求:

式中:Q1——远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时一列进站列车的载客人数(人);

Q2——远期或客流控制期中超高峰小时站台上的最大候车乘客人数(人);

A1——一台自动扶梯的通过能力[人/(min·台)];

A2——单位宽度疏散楼梯的通过能力[人/(min·m)];

N——用作疏散的自动扶梯的数量(台);

B——疏散楼梯的总宽度(m)(每组楼梯的宽度应按0.55m的整倍数计算)。

5.1.3 在公共区付费区与非付费区之间的栅栏上应设置平开疏散门。自动检票机和疏散门的通过能力应满足下式要求:

式中:A3——自动检票机门常开时的通过能力(人/min);

A4——单位宽度疏散门的通过能力[人/(min·m)];

L——疏散门的净宽度(m)(按0.55m的整倍数计算)。

5.1.4 每个站厅公共区应至少设置2个直通室外的安全出口。安全出口应分散布置,且相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于20m。换乘车站共用一个站厅公共区时,站厅公共区的安全出口应按每条线不少于2个设置。

5.1.5 每个站台至站厅公共区的楼扶梯分组数量不宜少于列车编组数的1/3,且不得少于2个。

5.1.6 电梯、竖井爬梯、消防专用通道以及管理区的楼梯不得用作乘客的安全疏散设施。

5.1.7 站台设备管理区可利用站台公共区进行疏散,但有人值守的设备管理区应至少设置一个直通室外的安全出口。

5.1.8 站台的两端部均应设置从区间疏散至站台的楼梯。当站台设置站台门时,站台门的端门应向站台公共区方向开启。

5.1.9 站台每侧站台门上的应急门数量宜按列车编组数确定。当应急门设置在站台计算长度内的设备管理区和楼梯、扶梯段内时,应核算侧站台在应急门开启时的通过能力。

5.1.10 站厅公共区和站台计算长度内任一点到疏散通道口和疏散楼梯口或用于疏散的自动扶梯口的最大疏散距离不应大于50m。

5.1.11 站厅公共区与商业等非地铁功能的场所的安全出口应各自独立设置。两者的连通口和上、下联系楼梯或扶梯不得作为相互间的安全出口。

5.1.12 当站台至站厅和站厅至地面的上、下行方式采用自动扶梯时,应增设步行楼梯。

5.1.13 乘客出入口通道的疏散路线应各自独立,不得重叠或设置门槛、有碍疏散的物体及袋形走道。两个或以上汇入同一条疏散通道的出入口,应视为一个安全出口。

5.2 地下车站

5.2.1 有人值守的设备管理区内每个防火分区安全出口的数量不应少于2个,并应至少有1个安全出口直通地面。当值守人员小于或等于3人时,设备管理区可利用与相邻防火分区相通的防火门或能通向站厅公共区的出口作为安全出口。

5.2.2 地下一层侧式站台车站,每侧站台应至少设置2个直通地面或其他室外空间的安全出口。与站厅公共区同层布置的站台应符合下列规定:

1 当站台与站厅公共区之间设置防火隔墙时,应在该防火隔墙上设置至少2个门洞,相邻两门洞之间的最小水平距离不应小于10m;

2 当站台与站厅公共区之间未设置防火隔墙时,站台上任一点至地面或其他室外空间的疏散时间不应大于6min。

5.2.3 侧式站台利用站台之间的过轨地道作为安全疏散通道时,应在上、下行轨道之间设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

5.2.4 站台端部通向区间的楼梯不得用作站台区乘客的安全疏散设施。换乘车站的换乘通道、换乘梯不得用作乘客的安全疏散设施。

5.2.5 有人值守的设备管理用房的疏散门至最近安全出口的距离,当疏散门位于2个安全出口之间时,不应大于40m;当疏散门位于袋形走道两侧或尽端时,不应大于22m。

5.2.6 出入口通道的长度不宜大于100m;当大于100m时,应增设安全出口,且该通道内任一点至最近安全出口的疏散距离不应大于50m。

5.2.7 设备层的安全出口应独立设置。

5.2.8 地下车站应设置消防专用通道。当地下车站超过3层(含3层)时,消防专用通道应设置为防烟楼梯间。

5.3 地上车站

5.3.1 站厅通向天桥的出口可作为安全出口,且应符合下列规定:

1 应采用不燃材料制作,内部装修材料的燃烧性能应为A级;

2 应具有良好的自然排烟条件;

3 不得用于人行外的其他用途;

4 应能直接通至地面。

5.3.2 换乘车站的换乘通道和换乘梯应采用不燃材料制作,其装修材料的燃烧性能应为A级;当换乘通道和换乘梯具有良好的自然排烟条件时,换乘车站通向该换乘通道或换乘梯的出口可作为安全出口。

5.3.3 地面侧式站台车站的过轨地道可作为疏散通道,上跨轨道的通道不得作为疏散通道。

5.3.4 设备管理区内房间的疏散门至最近安全出口的疏散距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

5.3.5 与区间纵向疏散平台相连通的站台的安全出口,可利用站台门上能双向开启的端门。

5.3.6 建筑高度超过24m且相连区间未设纵向疏散平台的高架车站,应在站台增设直达地面的疏散楼梯。

5.4 区 间

5.4.1 载客运营轨道区的道床面应平整、连续、无障碍物,并应满足人员疏散行走的要求。

5.4.2 两条单线载客运营地下区间之间应设置联络通道,相邻两条联络通道之间的最小水平距离不应大于600m,通道内应设置一道并列二樘且反向开启的甲级防火门。

5.4.3 载客运营地下区间内应设置纵向疏散平台。

5.4.4 单洞双线载客运营地下区间的线路间宜设置耐火极限不低于3.00h的防火墙;不设置防火墙且不能敷设排烟道(管)时,在地下区间内应每隔800m设置一个直通地面的疏散井,井内的楼梯间应采用防烟楼梯间。

5.4.5 当地下区间利用区间风井进行疏散时,风井内应设置直达地面的防烟楼梯间。

5.4.6 列车客室门应设置手动紧急解锁装置;需行驶于地下区间的列车的车头和车尾节应设置疏散门,各节车厢之间应贯通。

5.4.7 区间两端采用侧式站台车站的载客运营地上区间,应设置纵向疏散平台;区间两端采用岛式站台车站的地上载客运营区间,应在上、下行线路之间设置纵向疏散平台,并应符合下列规定:

1 对于上、下行线合一的载客运营地上区间,当列车车头、车尾节设置疏散门,且各节车厢相互贯通或车辆侧门设置乘客下到道床面的设施时,可不设置纵向疏散平台。

2 对于上、下行线分开的单向载客运营地上区间,当列车车头、车尾节设置疏散门,且各节车厢相互贯通时,可不设置纵向疏散平台。

5.5 控制中心、主变电所与车辆基地

5.5.1 中央控制室的安全出口不应少于2个,室内的设备布置应方便人员安全疏散。

5.5.2 建筑面积大于250㎡的控制室和配电装置室、补偿装置室、电缆夹层应至少设置2个安全出口,并宜布置在设备室的两端。建筑长度大于60m的配电装置室,应在其中间适当部位增设1个安全出口。

5.5.3 地下停车库、列检库、停车列检库、运用库和联合检修库等场所内每个防火分区的安全出口不应少于2个,并应符合下列规定:

1 当室内外高差不大于10m,平面上有2个或2个以上的防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用一个设置在防火墙上并通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二个安全出口,但必须至少设置1个直通室外的安全出口。

2 采光竖井或进风竖井内设置直通地面的疏散楼梯,且通向竖井处设置常闭甲级防火门的防火分区,可设置另一个通向室外或避难走道的安全出口。

5.5.4 地下停车库、列检库、停车列检库、运用库和联合检修库的室内最远一点至最近安全出口的疏散距离不应大于45m;当设置自动灭火系统时,不应大于60m。

5.5.5 车辆基地和其建筑上部其他功能场所的人员安全出口应分别独立设置,且不得相互借用。

5.6 疏散指示标志

5.6.1 站台和站厅公共区、人行楼梯及其转角处、自动扶梯、疏散通道及其转角处、防烟楼梯间、消防专用通道、安全出口、避难走道、设备管理区内的走道和变电所的疏散通道等,均应设置电光源型疏散指示标志。

5.6.2 站台和站厅公共区内的疏散指示标志应设置在柱面或墙面上,标志的上边缘距地面不应大于1m、间距不应大于20m且不应大于两跨柱间距;在这些标志相对应位置的吊顶下宜增设疏散指示标志,其下边缘距地面不应小于2.2m,上边缘距吊顶面不应小于0.5m。

5.6.3 安全出口和疏散通道出口处的疏散指示标志应设置在门洞边缘或门洞的上部,标志的上边缘距吊顶面不应小于0.5m,下边缘距地面不应小于2m。

5.6.4 疏散通道两侧及转角处的疏散指示标志应设置在墙面上,标志的上边缘距地面不应大于1m、间距不应大于10m,通道转角处的标志间距不应大于1m;在这些标志相对应位置的吊顶下宜增设疏散指示标志,其下边缘距地面不应小于2.2m。设备管理区疏散走道内的疏散指示标志间距不应大于10m。

5.6.5 自动扶梯起点侧面及人行楼梯起步的3阶踏步立面处,宜增设蓄光型疏散指示标志。

5.6.6 地下区间纵向疏散平台上应设置疏散指示标志和与疏散出口的距离标识。疏散指示标志和疏散出口的距离标识应设置在疏散平台的侧墙上,不应侵占疏散平台宽度,间距不宜大于15m。

5.6.7 地下区间之间的联络通道的洞口上部,应垂直于门洞设置具有双面标识常亮的疏散指示标志。

5.6.8 疏散指示标志应设置在不被遮挡的醒目位置,不应设置在可开启的门、窗和其他可移动的物体上。疏散指示标志的图形及其文字的尺寸应与空间大小及标志的设置间距匹配。

6 建筑构造

6.1 防火分隔设施

6.1.1 在所有管线(道)穿越防火墙、防火隔墙、楼板、电缆通道和管沟隔墙处,均应采用防火封堵材料紧密填实。在难燃或可燃材质的管线(道)穿越防火墙、防火隔墙、楼板处,应在墙体或楼板两侧的管线(道)上采取防火封堵措施。在管道穿越防火墙、防火隔墙、楼板处两侧各1.0m范围内的管道保温材料应采用不燃材料。

6.1.2 电缆至建筑物的入口或配电间和控制室的沟道入口处、电缆引至电气柜(盘)或控制屏的开孔部位,应采取防火封堵措施。

6.1.3 防火墙上、防烟楼梯间和避难走道的前室入口处、联络通道处的门均应采用甲级防火门,防火隔墙上的门、管道井的检查门及其他部位的疏散门均应采用乙级防火门。

6.1.4 疏散门及消防专用出入口、联络通道和区间风井处的防火门,应保证火灾时不需使用钥匙等工具即能向疏散方向开启,并应在显著位置设置标识和使用提示。

6.1.5 设置在建筑变形缝附近的防火门,门扇启闭时不应骑跨变形缝。

6.1.6 在过往列车及隧道通风的正、负压力作用下,区间风井内防烟楼梯间前室和联络通道处的防火门不应自动开启。

6.1.7 防火墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗。

6.1.8 防火隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗,必须设置活动式防火窗时,应具备火灾时能自动关闭的功能。

6.1.9 乘客的疏散通道上不应设置防火卷帘。

6.2 自动扶梯、楼梯间、管道井与纵向疏散平台

6.2.1 火灾时兼作疏散用的自动扶梯应符合下列规定:

1 应按一级负荷供电;

2 应采用不燃材料制造;

3 应能在事故时保持运行;

4 平时运行方向应与人员的疏散方向一致;

5 自动扶梯的下部空间与其他部位之间应采取防火分隔措施;

6 暴露在室外环境的自动扶梯应采取防滑措施;位于寒冷或严寒地区时,应采取防冰雪积聚和防冻的措施。

6.2.2 封闭楼梯间和防烟楼梯间的防火构造要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

6.2.3 电缆井、管道井应分别独立设置。电缆井、管道井的井壁均应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性实体墙。

6.2.4 区间纵向疏散平台应符合下列规定:

1 单侧临空时,平台的宽度不宜小于0.6m;双侧临空时,平台的宽度不宜小于0.9m。

2 平台的设置高度宜低于车辆地板面0.10m~0.15m。

3 靠区间壁的墙上应设置靠墙扶手,高度宜为0.9m。

4 纵向疏散平台面标高与联络通道地坪标高宜接平。

5 疏散平台的耐火极限不应低于1.00h。

6.3 建筑内部装修

6.3.1 地上车站公共区的墙面和顶棚装修材料的燃烧性能均应为A级,满足自然排烟条件的车站公共区,其地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级。

6.3.2 休息室、更衣室、卫生间等场所,其顶棚装修材料的燃烧性能均应为A级,墙面、地面装修材料的燃烧性能均不应低于B1级。除架空地板的燃烧性能可为B1级外,设备管理区用房的顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能均应为A级。

6.3.3 中央控制室、应急指挥室、控制中心的顶棚和墙面装修材料的燃烧性能均应为A级,地面、隔断、调度台椅、窗帘及其他装饰材料的燃烧性能均不应低于B1级。

6.3.4 除地面绝缘材料外,主变电所室内装修材料的燃烧性能应为A级。

6.3.5 除不燃性墙面和地面的饰面涂层外,停车库、列检库、停车列检库、运用库和联合检修库、物资库等建筑内部装修材料的燃烧性能均应为A级。

6.3.6 站厅、站台、人员出入口、疏散楼梯及楼梯间、疏散通道、避难走道、联络通道等人员疏散部位和消防专用通道,其墙面、地面、顶棚及隔断装修材料的燃烧性能均应为A级,但站台门的绝缘层和地上具有自然排烟条件的房间地面装修材料的燃烧性能可为B1级。

6.3.7 疏散通道和疏散楼梯的地面材料应具有防滑特性。

6.3.8 广告灯箱、导向标志、座椅、电话亭、售检票亭(机)等固定设施的燃烧性能均不应低于B1级,垃圾箱的燃烧性能应为A级。

6.3.9 车站内使用的玻璃应采用安全玻璃。在设备管理区设置的玻璃门、窗,其耐火性能不应低于该防火分隔部位的耐火性能要求。

6.3.10 室内装修材料不得采用石棉制品、玻璃纤维和塑料类制品。

7 消防给水与灭火设施

7.1 一般规定

7.1.1 除高架区间外,地铁工程应设置室内外消防给水系统。

7.1.2 消防用水宜由市政给水管网供给,也可采用消防水池或天然水源供给。利用天然水源时,应保证枯水期最低水位时的消防用水要求,并应设置可靠的取水设施。

7.1.3 室内消防给水应采用与生产、生活分开的给水系统。消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大流量时,其水压应满足室内最不利点灭火系统的要求,消防给水管网应设置防超压设施。

7.1.4 消防用水量应按车站或地下区间在同一时间内发生一次火灾时的室内外消防用水量之和计算,并应符合下列规定:

1 地铁建筑内设置消火栓系统、自动喷水灭火系统等灭火设施时,其室内消防用水量应按同时开启的灭火系统用水量之和计算;

2 控制中心和车辆基地的消防用水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。

7.1.5 自动喷水灭火系统的管网宜与室内消火栓系统的管网分开设置。

7.1.6 地铁工程地下部分室内外消火栓系统的设计火灾延续时间不应小于2.00h,地上建筑室内外消火栓系统的设计火灾延续时间应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定,自动喷水灭火系统的设计火灾延续时间应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。

7.1.7 地下车站和设置室内消火栓系统的地上建筑应设置消防水泵接合器,并应符合下列规定:

1 消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个消防水泵接合器的流量应按10L/s~15L/s计算;

2 消防水泵接合器应设置在室外便于消防车取用处,地下车站宜设置在出入口或风亭附近的明显位置,距离室外消火栓或消防水池取水口宜为15m~40m;

3 消防水泵接合器宜采用地上式,并应设置相应的永久性固定标识,位于寒冷和严寒地区应采取防冻措施。

7.2 室外消火栓系统

7.2.1 除地上区间外,地铁车站及其附属建筑、车辆基地应设置室外消火栓系统。

7.2.2 地下车站的室外消火栓设置数量应满足灭火救援要求,且不应少于2个,其室外消火栓设计流量不应小于20L/s。

7.2.3 地上车站、控制中心等地上建筑和地上、地下车辆基地的室外消火栓设计流量,应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。

7.2.4 主变电所的室外消火栓设计流量不应小于表7.2.4的规定。

表7.2.4 主变电所的室外消火栓设计流量

|

主变电所体积(m³) |

≤1500

|

1501~3000

|

3001~5000

|

5001~20000

|

20001~50000

|

|

设计流量(L/s)

|

10

|

15

|

20

|

25

|

30

|

7.2.5 车站消防给水系统的进水管不应少于2条,并宜从两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,另一条进水管应仍能保证全部消防用水量;当车站周边仅有一条市政枝状给水管道时,应设置消防水池。

7.2.6 车辆基地的室外消防给水系统宜与生产、生活给水管道合并,当生产、生活用水量达到最大小时用水量时,合并的给水管道系统仍应能保证全部消防用水量。

7.2.7 室外消火栓宜采用地上式。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口,地下式消火栓应有DN100和DN65的栓口各1个。位于寒冷和严寒地区时,室外消火栓应采取防冻措施。室外消火栓应设置相应的永久性固定标识。

7.2.8 室外消火栓的布置间距不应大于120m,每个消火栓的保护半径不应大于150m。检修阀之间的消火栓数量不应大于5个。

7.3 室内消火栓系统

7.3.1 车站的站厅层、站台层、设备层、地下区间及长度大于30m的人行通道等处均应设置室内消火栓。

7.3.2 地下车站的室内消火栓设计流量不应小于20L/s。地下车站出入口通道、地下折返线及地下区间的室内消火栓设计流量不应小于10L/s。

7.3.3 地上车站、控制中心等地上建筑和地上、地下车辆基地的室内消火栓用水量,应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。

7.3.4 主变电所的室内消火栓设计流量不应小于表7.3.4的规定。

表7.3.4 主变电所的室内消火栓设计流量

7.3.5 室内消火栓的布置应符合下列规定:

1 消火栓的布置应保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,水枪的充实水柱不应小于10m;

2 消火栓的间距应经计算确定,且单口单阀消火栓的间距不应大于30m,两只单口单阀为一组的消火栓间距不应大于50m,地下区间及配线区内消火栓的间距不应大于50m,人行通道内消火栓的间距不应大于20m;

3 站厅层、侧式站台层和车站设备管理区宜设置单口单阀消火栓,岛式站台层宜设置两只单口单阀为一组的消火栓;

4 除地下区间外,消火栓箱内应配备水带、水枪和消防软管卷盘;

5 地下区间可不设置消火栓箱,但应将水带、水枪等配套消防设施设置在车站站台层端部的专用消防箱内,并应有明显标志;

6 消火栓口距离地面或操作基本面宜为1.1m;

7 消火栓口处的出水动压力大于0.7MPa时,应设置减压措施。

7.3.6 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:

1 车站和地下区间的消火栓给水管道应连成环状;

2 地下区间上、下行线应各从地下车站引入一根消防给水管,并宜在区间中部连通,且在车站端部应与车站环状管网相接;

3 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立管段,阀门的布置应保证检修管道时关闭停用消火栓的数量不大于5个;

4 消防给水管道上的阀门应保持常开状态,并应有明显的启闭标志;

5 在寒冷和严寒地区,站厅与室外连通部分的明露消防给水管道应采取防冻措施或采用干式系统;

6 当车站、区间采用临时高压给水系统时,车站控制室及消火栓处应设置消火栓的水泵启动按钮。

7.4 自动灭火系统与其他灭火设施

7.4.1 下列场所应设置自动喷水灭火系统:

1 建筑面积大于6000㎡的地下、半地下和上盖设置了其他功能建筑的停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库;

2 可燃物品的仓库和难燃物品的高架仓库或高层仓库。

7.4.2 下列场所应设置自动灭火系统:

1 地下车站的环控电控室、通信设备室(含电源室)、信号设备室(含电源室)、公网机房、降压变电所、牵引变电所、站台门控制室、蓄电池室、自动售检票设备室;

2 地下主变电所的变压器室、控制室、补偿装置室、配电装置室、蓄电池室、接地电阻室、站用变电室等;

3 控制中心的综合监控设备室、通信机房、信号机房、自动售检票机房、计算机数据中心、电源室等无人值守的重要电气设备用房。

7.4.3 除区间外,地铁工程内应配置建筑灭火器。车站内的公共区、设备管理区、主变电所和其他有人值守的设备用房设置的灭火器,应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140规定的严重危险级配置。

7.5 消防水泵与消防水池

7.5.1 当市政给水管网能满足消防用水量要求,但供水压力不能满足设计消防供水压力要求时,应设置消防水泵。消防水泵宜从市政给水管网取水加压,并应在消防进水管的起端设置倒流防止器或其他能防止倒流污染的装置。

7.5.2 当市政给水管网的供水量不能满足设计消防用水量要求时,应设置消防水池、消防水泵及增压装置。

7.5.3 地面车站、高架车站采用消防水泵加压供水的消火栓给水系统,应设置稳压装置及气压设备,可不设置高位水箱。

7.5.4 从给水管网直接吸水的消防水泵,其扬程计算应按市政给水管网的最低水压计,并以室外给水管网的最高水压校核管网压力。

7.5.5 当市政供水压力不能保证自动喷水灭火系统最不利点的工作压力或不能满足消火栓给水系统最不利点的静水压力时,车站及地铁附属建筑的消防给水系统应设置增压装置。对于无法利用市政给水管网的压力进行稳压的临时高压系统,应设置稳压泵和稳压罐。室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统的稳压罐的有效容积均不应小于150L。

7.5.6 消火栓系统和自动喷水灭火系统的消防水泵均应设置备用泵,其工作能力不应小于其中最大一台消防水泵的要求。

7.5.7 符合下列情况之一时,车辆基地应设置消防水池:

1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网的进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;

2 市政给水管网为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于20L/s或建筑高度大于50m;

3 市政给水管网的流量小于车辆基地内一次火灾需要的室内外消防给水设计流量。

8 防烟与排烟

8.1 一般规定

8.1.1 下列场所应设置排烟设施:

1 地下或封闭车站的站厅、站台公共区;

2 同一个防火分区内总建筑面积大于200㎡的地下车站设备管理区,地下单个建筑面积大于50㎡且经常有人停留或可燃物较多的房间;

3 连续长度大于一列列车长度的地下区间和全封闭车道;

4 车站设备管理区内长度大于20m的内走道,长度大于60m的地下换乘通道、连接通道和出入口通道。

8.1.2 防烟楼梯间及其前室、避难走道及其前室应设置防烟设施。地下车站设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间宜在其顶部设置固定窗,但公共区供乘客疏散、设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间顶部应设置固定窗。

8.1.3 防烟、排烟系统的设计应符合下列规定:

1 当对站厅公共区进行排烟时,应能防止烟气进入出入口通道、换乘通道、站台、连接通道等邻近区域;

2 当对站台公共区进行排烟时,应能防止烟气进入站厅、地下区间、换乘通道等邻近区域;

3 当对地下区间进行纵向控烟时,应能控制烟流方向与乘客疏散方向相反,并应能防止烟气逆流和进入相邻车站、相邻区间;

4 对于设置自动灭火系统的设备用房,其防烟或排烟系统的控制应能满足自动灭火系统有效灭火的需要。

8.1.4 机械防烟系统和机械排烟系统可与正常通风系统合用,合用的通风系统应符合防烟、排烟系统的要求,且该系统由正常运转模式转为防烟或排烟运转模式的时间不应大于180s。

8.1.5 站厅公共区和设备管理区应采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区,防烟分区不应跨越防火分区。站厅公共区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于2000㎡,设备管理区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于750㎡。

8.1.6 公共区楼扶梯穿越楼板的开口部位、公共区吊顶与其他场所连接处的顶棚或吊顶面高差不足0.5m的部位应设置挡烟垂壁。

8.1.7 挡烟垂壁或划分防烟分区的建筑结构应为不燃材料且耐火极限不应低于0.50h,凸出顶棚或封闭吊顶不应小于0.5m。挡烟垂壁的下缘至地面、楼梯或扶梯踏步面的垂直距离不应小于2.3m。

8.2 车站、控制中心、主变电所与车辆基地

8.2.1 地上车站宜采用自然排烟方式,其中不符合自然排烟要求的场所应设置机械排烟设施。

8.2.2 采用自然排烟的车站或路堑式车站,外墙上方或顶盖上可开启排烟口的有效面积不应小于所在场所地面面积的2%,且区域内任一点至最近自然排烟口的水平距离不应大于30m。常闭的自然排烟口(窗)应设置自动和手动开启的装置。

8.2.3 地下车站公共区的排烟应符合下列规定:

1 当站厅发生火灾时,应对着火防烟分区排烟,可由出入口自然补风,补风通路的空气总阻力应符合本标准第8.2.6条的规定;当不符合本标准第8.2.6条的规定时,应设置机械补风系统。

2 当站台发生火灾时,应对站台区域排烟,并宜由出入口、站厅补风。

3 车站公共区发生火灾、驶向该站的列车需要越站时,应联动关闭全封闭站台门。

8.2.4 排烟风机及风管的风量应符合下列规定:

1 排烟量应按各防烟分区的建筑面积不小于60m³/(㎡·h)分别计算;

2 当防烟分区中包含轨道区时,应按列车设计火灾规模计算排烟量;

3 地下站台的排烟量除应符合本条第1款、第2款的要求外,还应保证站厅到站台的楼梯或扶梯口处具有不小于1.5m/s的向下气流;

4 排烟风机的风量应按所负担的防烟分区中最大一个防烟分区的排烟量、风管(道)的漏风量及其他防烟分区的排烟口或排烟阀的漏风量之和计算;

5 排烟风机的风量不应低于7200m³/h。

8.2.5 机械排烟系统中的排烟口和排烟阀的设置应符合下列规定:

1 排烟口和排烟阀应按防烟分区设置;

2 防烟分区内任一点至最近排烟口的水平距离不应大于30m,当室内净高大于6m时,该距离可增加至37.5m;

3 排烟口底边距挡烟垂壁下沿的垂直距离不应小于0.5m,水平距离安全出口不应小于3.0m;

4 排烟口的风速不宜大于7m/s;

5 正常为关闭状态的排烟口和排烟阀,应能在火灾时联动自动开启;

6 建筑面积小于或等于50㎡且需要机械排烟的房间,其排烟口可设置在相邻走道内。

8.2.6 排烟区应采取补风措施,并应符合下列规定:

1 当补风通路的空气总阻力不大于50Pa时,可采用自然补风方式,但应保证火灾时补风通道畅通;

2 当补风通路的空气总阻力大于50Pa时,应采用机械补风方式,且机械补风的风量不应小于排烟风量的50%,不应大于排烟量;

3 补风口宜设置在与排烟空间相通的相邻防烟分区内;当补风口与排烟口设置在同一防烟分区内时,补风口应设置在室内净高1/2以下,水平距离排烟口不应小于10m。

8.2.7 车辆基地的地下停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库、镟轮库、工程车库等场所应设置排烟系统。

8.2.8 设置自动灭火系统的设备房应符合下列规定:

1 在穿越该房间开设风口的通风管上,应设置动作温度为70℃的防火阀;

2 防火阀应能与自动灭火系统的启动联动关闭;

3 当灭火介质的相对密度大于1时,排风口应设置在该房间的下部。

8.2.9 排烟风机应与排烟口(阀)联动,当任何一个排烟口(阀)开启或排风口转为排烟口时,系统应能自动转为排烟状态;当烟气温度大于280℃时,排烟风机应与风机入口处或干管上的防火阀关闭联动关闭。

8.3 区 间

8.3.1 地下区间的排烟宜采用纵向通风控制方式,采用纵向通风方式确有困难的区段,可采用排烟道(管)进行排烟。地下区间的排烟尚应符合下列规定:

1 采用纵向通风时,区间断面的排烟风速不应小于2m/s,不得大于11m/s;

2 正线区间的通风方向应与乘客疏散方向相反,列车出入线、停车线等无载客轨道区间的通风方向应能使烟气尽快排至室外。

8.3.2 地下区间的排烟应考虑相邻区间及出入线、渡线、联络线等对着火区间气流的不利影响。

8.3.3 地下区间内排烟射流风机宜备用一组,且不宜吊装在隧道上方。

8.3.4 两座车站之间正常同时存在两列或两列以上列车同向运行的地下区间,排烟时应能使非着火列车处于无烟区。

8.3.5 设置隔声罩的地上区间和路堑式地下区间的排烟应采用自然排烟方式。自然排烟口的设置应符合下列规定:

1 排烟口应设于区间外墙上方或顶板上,有效面积不应小于该区间水平投影面积的5%;

2 常闭的自然排烟口应设置自动和手动开启装置。

8.4 排烟设备与管道

8.4.1 排烟风机宜设置在排烟区的同层或上层,并宜与补风机、加压送风机分别设置在不同的机房内,排烟管道宜顺气流方向向上坡或水平敷设。地下车站的排烟风机确需与补风机、加压送风机共用机房时,设置在机房内的排烟管道及其连接件的耐火极限不应低于1.50h。

8.4.2 地下车站的排烟风机在280℃时应能连续工作不小于1.0h,地上车站和控制中心及其他附属建筑的排烟风机在280℃时应能连续工作不小于0.5h。

8.4.3 地下区间的排烟风机的运转时间不应小于区间乘客疏散所需的最长时间,且在280℃时应能连续工作不小于1h。

8.4.4 排烟系统中烟气流经的风阀、消声器和软接头等辅助设备,其耐高温性能不应低于风机的耐高温性能。

8.4.5 火灾时需要运行的风机,从静态转换为事故状态所需时间不应大于30s,从运转状态转换为事故状态所需时间不应大于60s。

8.4.6 火灾时用于风机的保护装置不应影响风机的排烟功能。

8.4.7 用于防烟与排烟的管道、风口与阀门应符合下列规定:

1 管道、风口与阀门应采用不燃材料制作;

2 排烟管道不应穿越前室或楼梯间,必须穿越时,管道的耐火极限不应低于2.00h。

8.4.8 除承担轨行区域的防排烟系统外,其他区域的防排烟系统管道应采用金属或其他非土建井道。金属防烟或排烟风管道内的风速不应大于20m/s,非金属防烟或排烟管道内的风速不应大于15m/s。

8.4.9 除隧道通风系统外,下列部位应设置防火阀,防火阀的动作温度应根据风管的用途确定:

1 垂直风管与每层水平风管相接处的水平管段上;

2 排烟风机的入口处;

3 风管穿越防火分区的防火墙和楼板处;

4 风管穿越有隔墙的变形缝处。

.

9 火灾自动报警

9.1 一般规定

9.1.1 车站、地下区间、区间变电所及系统设备用房、主变电所、控制中心、车辆基地应设置火灾自动报警系统。

9.1.2 正常运行工况需控制的设备,应由环境与设备监控系统直接监控;火灾工况专用的设备,应由火灾自动报警系统直接监控。

9.1.3 正常运行与火灾工况均需控制的设备,平时可由环境与设备监控系统直接监控,火灾时应能接收火灾自动报警系统指令,并应优先执行火灾自动报警系统确定的火灾工况。

9.1.4 换乘车站的火灾自动报警系统宜集中设置,按线路设置的火灾自动报警系统之间应能相互传输并显示状态信息。

9.1.5 车辆基地上部设置其他功能的建筑时,两者的控制中心应能实现信息互通。

9.1.6 地铁工程的火灾自动报警系统应由中央级、车站级或车辆基地级、现场级火灾自动报警系统及相关通信网络组成。

9.2 监控管理

9.2.1 中央级火灾自动报警系统,应具备显示全线火灾报警信息和对全线消防设备实行集中控制、故障报警、信息显示、查询打印等功能,并应靠近行车调度设置在控制中心的中央控制室内。中央控制室内的综合显示屏上应能显示全线的火灾信息。

9.2.2 车站级火灾自动报警系统,应具备对其所管辖范围内车站和相邻区间的消防设备实行监控管理、故障报警、信息显示、查询打印及信息上传控制中心等功能,并应设置在车站控制室内。主变电所宜设置区域报警控制盘,并应纳入邻近车站统一管理。

9.2.3 车辆基地级火灾自动报警系统应具备对其所辖范围独立执行消防监控管理,显示整个车辆基地火灾报警信息和对本辖区进行消防控制、故障报警、信息显示、查询打印及信息上传控制中心等功能,并应设置消防控制室。

9.2.4 车辆基地的消防控制室宜设置在综合楼或停车列检库等的办公区域内。消防控制室内应设置火灾报警控制器、图形显示终端、打印机等设备,在重要库房或办公区域内应设置区域火灾报警控制器,其他建筑的火灾报警设备和消防联动设备均应纳入邻近的区域火灾报警控制器中。

9.2.5 控制中心建筑内的火灾自动报警系统应设置消防控制室。消防控制室宜与控制中心建筑的监控室合设,但应能对其所辖范围独立执行消防监控管理。

9.2.6 现场级火灾自动报警系统网络应独立设置,并应在总线回路中设置短路隔离器,回路中每只总线短路隔离器隔离的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不宜大于32个。

9.2.7 设置在控制中心、车站、车辆基地的火灾报警控制器,应通过骨干信息传输网络连通。骨干信息传输网络宜采用独立的光纤网络或公共传输网络专用通道。

9.3 火灾探测器

9.3.1 下列场所应设置火灾探测器,并宜选用感烟火灾探测器:

1 车站公共区;

2 车站的设备管理区内的房间、电梯井道上部;

3 地下车站设备管理区内长度大于20m的走道、长度大于60m的地下连通道和出入口通道;

4 主变电所的设备间;

5 车辆基地的综合楼、信号楼、变电所和其他设备间、办公室。

9.3.2 防火卷帘两侧应设置感烟火灾探测器。

9.3.3 茶水间应设置火灾探测器,并宜采用感温火灾探测器。

9.3.4 站台下的电缆通道、变电所电缆夹层的电缆桥架上应设置火灾探测器,并宜采用线型感温火灾探测器。

9.3.5 车辆基地的停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库及物资库等库房应设置火灾探测器,其中的大空间场所宜采用吸气式空气采样探测器、红外光束感烟火灾探测器及可视烟雾图像探测器等。

9.4 报警及警报装置

9.4.1 下列部位应设置带地址的手动报警按钮:

1 车站公共区、设备管理区、车辆基地内的设备区和办公区、主变电所;

2 地下区间纵向疏散平台的侧壁上;

3 其他长度大于30m的封闭疏散通道。

9.4.2 车站内的消火栓箱旁应设置带地址的手动报警按钮。

9.4.3 车站公共区和设备管理区内应设置火灾报警警铃。

9.4.4 火灾报警警铃应设置在走道靠近楼梯出口处和经常有人工作的部位。

9.5 消防联动控制

9.5.1 消防控制设备宜采用集中控制方式,其动作状态信号应能在消防控制室显示、记录。消防水泵、专用防烟和排烟风机的控制设备应具有自动控制和手动控制方式。

9.5.2 防烟和排烟系统的控制应能在火灾确认后实现下列功能:

1 控制防烟和排烟风机、排烟阀、防火阀,并接收其状态反馈信息;

2 直接向环境与设备监控系统发出报警信息及模式指令,由环境与设备监控系统自动启动防烟和排烟与正常通风合用的设备转入火灾控制模式,并接收模式控制反馈信息;

3 根据控制中心确定的地下区间乘客疏散方向,直接向环境与设备监控系统发出报警信息及模式指令,由环境与设备监控系统自动控制区间两端的事故风机及其风阀转入火灾控制模式,并接收模式控制反馈信息。

9.5.3 站台门的联动开启应由车站控制室值班人员确认后人工控制。自动检票机的联动控制应能联动控制自动检票机的释放,并应能接收自动检票机的状态反馈信息。

9.5.4 门禁的联动控制应符合下列规定:

1 火灾自动报警系统应能将火灾信息发送至门禁系统,由门禁系统控制门解禁;

2 门禁系统应能在车站控制室或消防控制室内手动控制;

3 当供电中断时,门禁系统应能自动解禁。

9.5.5 电梯应能在火灾时通过火灾自动报警系统或环境与设备监控系统联动控制返至疏散层,火灾自动报警系统或环境与设备监控系统应能接收电梯的状态反馈信息,不应直接控制站厅内自动扶梯的启停。

10 消防通信

10.0.1 消防通信应包括消防专用电话、防灾调度电话、消防无线通信、视频监视及消防应急广播。

10.0.2 控制中心应具有全线消防救援、调度指挥和上一级防灾指挥中心联网的功能。

10.0.3 控制中心防灾调度应设置119专用直拨电话、广播系统操作终端和视频监视系统独立的监视器及操作终端,车站和车辆基地的消防控制室或值班室等处应设置可直接报警的直拨电话。

10.0.4 地铁全线应设置独立的消防专用电话系统,其设置应符合下列规定:

1 控制中心的消防值班室、车站控制室、车辆基地的消防控制(值班)室应设置消防专用电话总机;

2 消防水泵房、变配电室、通风和排烟机房及其他与消防联动控制有关的机房、自动灭火系统手动操作装置及区域报警控制器或显示器处,应设置消防专用电话分机;

3 手动火灾报警按钮和消火栓按钮等的设置部位应设置电话插孔,电话插孔应按区域采用共线方式接入消防专用电话总机。

10.0.5 地铁全线应设置防灾调度电话系统和防灾无线通信系统,其设置应符合下列规定:

1 防灾调度电话、无线通信总机(台)应设置在控制中心防灾调度;

2 各车站、主变电所、车辆基地防灾值班室应设置防灾调度分机和无线手持台;

3 防灾无线通信系统应满足消防救援需要,且其无线信号应覆盖地铁全线范围。

10.0.6 地下线应设置消防无线引入系统,其设置应符合下列规定:

1 消防无线引入信号应覆盖地铁全线范围;

2 消防无线引入系统的制式应与地面消防无线通信系统保持一致,并应符合当地消防部门的要求;

3 消防无线引入系统应至少提供3个信道,并应提供集中网管界面。

10.0.7 车站、主变电所、车辆基地应设置消防应急广播系统,并宜与运营广播合用。站厅、站台、通道等公共区和设备管理区用房应设置消防应急广播扬声器。

10.0.8 与运营广播合用的消防应急广播系统应符合下列规定:

1 广播系统应具有优先级处理,且消防应急广播应具有最高优先级;

2 控制中心防灾调度台可对全线各车站进行遥控开关机、选站、选区广播或全线统一广播,并应具有接收各车站工作状态的反馈信息和同步录音功能;

3 车站防灾值班员可同时对本车站或分区、分路进行广播,并应设置自动、手动和紧急三种广播模式;

4 广播系统的功率放大器应每台对应一路负载,并应进行n+1配置,备机可自动或手动切换。

10.0.9 车辆客室应设置供乘客与司机或控制中心紧急对讲的装置,并应设置明显的告示牌。

.

11 消防配电与应急照明

11.1 消防配电

11.1.1 地铁的消防用电负荷应为一级负荷。其中,火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、变电所操作电源和地下车站及区间的应急照明用电负荷应为特别重要负荷。

11.1.2 火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、消房泵及消防水管电保温设备、通信、信号、变电所操作电源、站台门、防火卷帘、活动挡烟垂壁、自动灭火系统、事故疏散兼用的自动扶梯、地下车站及区间的废水泵等应采用双重电源供电,并应在最末一级配电箱处进行自动切换。其中,火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、变电所操作电源和地下车站及区间的应急照明电源应增设应急电源。

11.1.3 车站内设置在同一侧(端)的火灾事故风机、防排烟风机及相关风阀等一级负荷,其供电电源应由该侧(端)双重电源自切柜单回路放射式供电;当供电距离较长时,宜采用由变电所双重电源直接供电,并应在最末一级配电箱处自动切换。

11.1.4 防火卷帘、活动挡烟垂壁、自动灭火系统等用电负荷较小的消防用电设备,宜就近共用双电源自切箱采用放射式供电。

11.1.5 应急照明应由应急电源提供专用回路供电,并应按公共区与设备管理区分回路供电。备用照明和疏散照明不应由同一分支回路供电。

11.1.6 消防用电设备作用于火灾时的控制回路,不得设置作用于跳闸的过载保护或采用变频调速器作为控制装置。

11.2 应急照明

11.2.1 变电所、配电室、环控电控室、通信机房、信号机房、消防水泵房、事故风机房、防排烟机房、车站控制室、站长室以及火灾时仍需坚持工作的其他房间,应设置备用照明。

11.2.2 车站公共区、楼梯或扶梯处、疏散通道、避难走道(含前室)、安全出口、长度大于20m的内走道、消防楼梯间、防烟楼梯间(含前室)、地下区间、联络通道应设置疏散照明。

11.2.3 应急照明灯具宜设置在墙面或顶棚处。

11.2.4 应急照明的照度应符合下列规定:

1 车站疏散照明的地面最低水平照度不应小于3.0lx,楼梯或扶梯、疏散通道转角处的照度不应低于5.0lx;

2 地下区间道床面疏散照明的最低水平照度不应小于3.0lx;

3 变电所、配电室、环控电控室、通信机房、信号机房、消防水泵房、车站控制室、站长室等应急指挥和应急设备设置场所的备用照明,其照度不应低于正常照明照度的50%;

4 其他场所的备用照明,其照度不应低于正常照明照度的10%。

11.2.5 地下车站及区间应急照明的持续供电时间不应小于60min,由正常照明转换为应急照明的切换时间不应大于5s。

11.3 电线电缆的选择、敷设

11.3.1 消防用电设备的电线电缆选择和敷设应满足火灾时连续供电的需要,所有电线电缆均应为铜芯。

11.3.2 地下线路敷设的电线电缆应采用低烟无卤阻燃电线电缆,地上线路敷设的电线电缆宜采用低烟无卤阻燃电线电缆。

11.3.3 中压电缆宜采用耐火电缆。

11.3.4 消防用电设备的配电线路应采用耐火电线电缆,由变电所引至重要消防用电设备的电源主干线及分支干线,宜采用矿物绝缘类不燃性电缆。

11.3.5 当电缆成束敷设时,应采用阻燃电缆,且电缆的阻燃级别不应低于B级,敷设在同一建筑内的电缆的阻燃级别宜相同。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑设计防火规范》GB 50016

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

评论0