前 言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2014年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》(建标〔2013〕169号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本标准。

本标准的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.适用性能;5.环境性能;6.经济性能;7.安全性能;8.耐久性能。

本次修订的主要内容是:1.将部分条文调整,以与现行国家标准相适应;2.增加了与老龄化相关的要求和条文;3.增加了建筑新技术、新产品相关的要求和条文;4.将适用性能评价指标体系中“无障碍设施”评定项目,调整为“室内无障碍设施与适老化”;5.将耐久性能评价指标体系在原来结构工程、装修工程、防水工程与防潮措施、管线工程、设备、门窗6个评定项目的基础上,调整为结构工程、地下防水工程、有防水要求的房间、屋面防水、装修工程、管线工程、设备工程、门窗、外墙保温共9个评定项目;6.取消了B级评定等级;7.调整了2A级性能的分数要求;8.进一步优化了评价方法。

本标准由住房和城乡建设部负责管理。

本标准主编单位:住房和城乡建设部科技与产业化发展中心(住房和城乡建设部住宅产业化促进中心)(地址:北京市海淀区三里河路9号,邮政编码:100835)中国建筑科学研究院有限公司

本标准参编单位:中国房地产业协会

全联房地产商会中国建筑标准设计研究院有限公司中国建筑业协会工程建设质量监督与检测分会

北京蓬德建筑设计事务所有限公司

清华大学

同济大学

北京监理协会

上海市建设工程设计文件审查管理事务中心

山东省工程质量监督站

龙信建设集团有限公司

南京建邺城镇建设开发集团有限公司

浙江智晟科技有限公司

浙江华是科技股份有限公司

广联达科技股份有限公司

苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司

|

本标准主要起草人员:娄乃琳

|

王清勤

|

曾捷

|

童悦仲

|

|

赵凤山

|

刘东卫

|

柳博会

|

高真

|

|

辛萍

|

杨玉江

|

董少宇

|

邵磊

|

|

于一凡

|

邸小坛

|

佟晓超

|

张昊

|

|

张元勃

|

张红缨

|

嵇颱

|

赵尤阳

|

|

杨泽华

|

黄新

|

吴凯波

|

刘永清

|

|

俞永方

|

杨景炜

|

刘刚

|

曹祎杰

|

|

本标准主要审查人员:宋春华

|

车学娅

|

叶耀先

|

姚欣

|

|

曹永敏

|

徐惦耕

|

董文斌

|

鹿勤

|

|

徐扬

|

薛峰

|

孙成群

|

李小阳

|

1总则

1.0.1为提高住宅性能,促进住宅产业现代化,保障消费者权益,统一住宅性能评定指标与方法,制定本标准。

1.0.2本标准适用于新建和改建的城镇住宅和集中建设的农村住宅的性能评审和认定。

1.0.3住宅应从适用性能、环境性能、经济性能、安全性能和耐久性能进行综合评定。每项性能按重要性和内容规定相应分值,住宅性能应按得分分值评定。

1.0.4住宅性能评定除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语

2.0.1住宅适用性能residential building applicable performance

由住宅建筑本身和内部设备设施配置所提供的适合用户使用的性能。

2.0.2住宅环境性能residential building environmental performance

由人工营造和自然形成的住区室外环境条件的性能。

2.0.3住宅经济性能residential building economic performance

在住宅建造和使用过程中,节能、节水、节地和节材的性能。

2.0.4住宅安全性能residential building safety performance住宅建筑、结构、构造、设备、设施和材料等不危害人身安全并有利于用户躲避灾害的性能。

2.0.5住宅耐久性能residential building endurance performance

住宅建筑工程和设备设施在一定年限内保证正常安全使用的性能。

2.0.6主要套型main dwelling types

住宅中占大多数的,套型建筑面积之和不少于住宅总建筑面积80%的套型。

3基本规定

3.0.1住宅性能评定工作应由评审机构组织接受过住宅性能评定工作培训、熟悉本标准,并具有相关专业执业资格的专家进行。评审工作应采取回避制度。评审工作完成后,评审机构应将评审结果提交相应的住宅性能认定机构进行认定。

3.0.2住宅性能评定应以单栋住宅或住区为对象。评定单栋住宅,凡涉及所处公共环境的指标,应以对该公共环境的评价结果为准。

3.0.3住宅性能评定工作应按初评、中期检查、终评三个环节进行。初评应在初步设计或施工图设计完成后进行,中期检查应在主体结构施工阶段进行,终评应在项目竣工验收备案后进行。

3.0.4初评应审查项目的适用性能、环境性能和经济性能3项性能;中期检查和终评应审查项目的适用性能、环境性能、经济性能、安全性能和耐久性能5项性能。评定每项性能专家人数宜为1人〜3人。

3.0.5住宅性能初评,应审查项目规划、住宅设计方案、技术经济指标,以及新技术和新材料应用情况等,申报单位提交的资料应符合本标准附录A的规定。

3.0.6住宅性能中期检查,应检查初评意见的执行情况、建材和部品的质量,以及工程施工质量等。申报单位提交的资料应符合本标准附录B的规定。

3.0.7住宅性能终评,应检查初评和中期检查意见的执行情况、竣工验收情况、新技术和新材料的最终应用情况等。申报单位提交的资料应符合本标准附录C的规定。

3.0.8本标准附录中,评定指标的分值设定为:适用性能和环境性能满分各为250分,经济性能和安全性能满分各为200分,耐久性能满分为100分,总计满分1000分。各性能的最终得分,为本组专家评分的平均值。

3.0.9住宅综合性能等级应按以下方法进行评定:

1通过住宅性能评定的住宅称为A级住宅。A级住宅应满足以下条件:

1) 含有“☆”的子项全部得分;

2) 适用性能和环境性能得分不低于150分,经济性能和安全性能得分不低于120分,耐久性能得分不低于60分。

2A级住宅按照得分由低到高划分为1A、2A、3A三个等级,不同等级得分要求应满足表3.0.9的规定。

表3.0.9不同等级得分要求

|

等级

|

得分要求

|

备注

|

|

1A级

|

总分等于或高于600分但低于750分

|

且应满足A级住宅条件

|

|

2A级

|

总分等于或高于750分但低于850分

|

且应满足A级住宅条件

|

|

3A级

|

总分等于或高于850分,且满足所有含有

“★”的子项

|

且应满足A级住宅条件

|

4适用性能

4.1一般规定

4.1.1适用性能的评定应包括单元平面、套型、装修、隔声性能、设备设施、室内无障碍设施与适老化6个评定项目,满分为250分。

4.1.2适用性能评定指标应符合本标准附录D的规定。

4.2单元平面

4.2.1单元平面的评定应包括单元平面布局、模数协调和可改造性、单元公共空间3个分项,满分为43分。按照本标准附录D中表D.0.1的评定指标评分。

4.2.2单元平面布局(18分)的评定内容应包括:单元平面布局和空间利用,住宅进深和面宽,住宅单元对环境资源的利用。

评定方法:选取各主要套型进行审查(各主要套型建筑面积之和不少于住宅总建筑面积的80%),每个套型抽查一套。

4.2.3模数协调和可改造性(8分)的评定内容应包括:住宅平面模数化设计,空间的灵活分隔和可改造性,结构体系灵活性。

评定方法:选取各单元的标准层进行检查。

4.2.4单元公共空间(17分)的评定内容应包括:单元入口门厅(进厅)、大堂、候梯厅的设置,楼(电)梯的设置,单元公共走道、垃圾收集设施以及管井设置。

评定方法:选取各单元进行检查。

4.3套型

4.3.1套型的评定应包括套内功能空间设置和布局、功能空间尺度2个分项,满分为72分。按照本标准附录D中表D.0.2的评定指标评分。

4.3.2套内功能空间设置和布局(44分)的评定内容应包括:套内卧室、起居室(厅)、餐厅、厨房、卫生间、储藏室、阳台等功能空间的配置、布局和交通组织,居住空间的自然通风、采光和视野,厨房位置及其自然通风和采光。

评定方法:选取各主要套型进行审查(各主要套型建筑面积之和不少于住宅总建筑面积的80%),每个套型抽查一套。

4.3.3功能空间尺度(28分)的评定内容应包括:功能空间面积的配置,起居室(厅)的连续实墙面长度,双人卧室的净宽,厨房的操作台长度,储藏空间的使用面积,功能空间净高。

评定方法:选取各主要套型进行审查(各主要套型建筑面积之和不少于住宅总建筑面积的80%),每个套型抽查一套。

4.4装修

4.4.1装修的评定应包括套内装修、公共部位装修2个分项,满分25分。按照本标准附录D中表D.0.3的评定指标评分。

评定方法:在全部套型中,现场随机抽查5套住宅进行检查。

4.5隔声性能

4.5.1隔声性能的评定应包括楼板的隔声性能、墙体的隔声性能、管道的噪声量、设备的减振和隔声4个分项,满分25分。按照本标准附录D中表D.0.4的评定指标评分。

评定方法:选取并审阅施工图及性能检测报告。

4.6设备设施

4.6.1设备设施的评定应包括厨卫设备、给水排水与燃气系统、采暖通风与空调系统、电气设备与设施4个分项,满分为70分。按照本标准附录D中表D.0.5的评定指标评分。

4.6.2厨卫设备(18分)的评定内容应包括:厨房设施配置.整体厨房成套配置,卫生设施配置•整体卫浴成套配置,洗衣机、家务间和晾衣空间的设置。

评定方法:选取各主要套型进行审查(各主要套型建筑面积之和不少于住宅总建筑面积的80%),每个套型抽查一套。

4.6.3给水排水与燃气系统(18分)的评定内容应包括:给水排水和燃气设施的设置.热水供应系统或热水器和热水管道的设置.专用饮用水系统的设置,排水系统的设置,管道和管线布置。

评定方法:选取同类型住宅楼,抽查一套住宅。

4.6.4采暖、通风与空调系统(16分)的评定内容应包括:居住空间的采暖、通风、空调系统和设施,新风系统、厨房排油烟系统,卫生间排风系统。

评定方法:选取各主要套型进行审查(各主要套型建筑面积之和不少于住宅总建筑面积的80%),每个套型抽查一套。

4.6.5电气设备与设施(18分)的评定内容应包括:电源插座数量,分支回路数,电梯的设置,楼内公共部位人工照明。

评定方法:选取各主要套型进行审查(各主要套型建筑面积之和不少于住宅总建筑面积的80%),每个套型抽查一套。

4.7室内无障碍设施与适老化

4.7.1室内无障碍设施与适老化的评定应包括套内无障碍设施与适老化、公共区域无障碍设施2个分项,满分为15分。按照本标准附录D中表D.0.6的评定指标评分。

4.7.2套内无障碍设施与适老化(9分)的评定内容应包括:套内地面高差,套内门扇开启和套内过道净宽,卫生间洁具与周边墙体的距离,洗浴空间的尺度。

评定方法:选取并审阅设计图纸、设计说明及现场查看。

4.7.3公共区域无障碍设施(6分)的评定内容应包括:电梯设置,候梯厅至入户过道净宽,公共出入口。

评定方法:选取并审阅设计图纸、设计说明及现场查看。

5环境性能

5.1一般规定

5.1.1环境性能的评定应包括用地与规划、建筑造型、绿地与活动场地、室外噪声与空气污染、水体与排水系统、配套设施和智能化系统7个评定项目,满分为250分。

5.1.2住宅环境性能的评定指标应符合本标准附录E的规定。

5.2用地与规划

5.2.1用地与规划的评定应包括用地、空间布局、道路交通、市政设施4个分项,满分为68分。按照本标准附录E中表E.0.1的评定指标评分。

5.2.2用地(12分)的评定内容应包括:原有地形利用,自然环境及资源的保护和利用,控制各类污染的影响。

评定方法:选取并审阅地方政府有关土地使用、规划方案等批准文件和现场检查。

5.2.3空间布局(18分)的评定内容应包括:住区用地平衡,住区规划分级,建筑密度,空间层次,院落空间。

评定方法:选取并审阅地方政府有关土地使用要求、住区规划设计文件和现场检查。

5.2.4道路交通(32分)的评定内容应包括:出入口选择,道路系统构架,道路路面,机动车停车,非机动车停车,标识系统,住区周边城市交通。

评定方法:审阅规划设计文件和现场检查。

5.2.5市政设施(6分)的评定内容应包括:市政基础设施。评定方法:选取并审阅有关市政设施的文件和现场检查。

5.3建筑造型

5.3.1建筑造型的评定应包括造型与外立面、色彩效果、室外灯光3个分项,满分为15分。按照本标准附录E中表E.0.2的评定指标评分。

5.3.2造型与外立面(10分)的评定内容应包括:建筑形式和外立面。

评定方法:选取并审阅有关的设计文件和现场检查。

5.3.3色彩效果(2分)的评定内容应包括:建筑色彩与环境协调。

评定方法:选取并审阅有关的设计文件和现场检查。

5.3.4室外灯光(3分)的评定内容应包括:夜间灯光造型,城市夜景要求,眩光干扰。

评定方法:选取并审阅有关的设计文件和现场检查。

5.4绿地与活动场地

5.4.1绿地与活动场地的评定应包括绿地配置、植物丰实度与绿化栽植、室外活动场地、无障碍设施4个分项,满分为53分。按照本标准附录E中表E.0.3的评定指标评分。

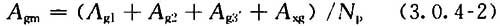

5.4.2绿地配置(15分)的评定内容应包括:绿地配置,绿地率,人均公园绿地面积,人均绿地面积,边角地、停车位、墙面、平台、屋顶和阳台等部位绿化利用,绿地与雨水调蓄。

评定方法:选取并审阅总平面设计图纸、审阅景观与绿化设计文件及现场查看。

5.4.3植物丰实度与绿化栽植(14分)的评定内容应包括:植物选择与配置•植物丰实度,绿化与景观,植物观赏与季相,乔木数量,遮阴要求,植物长势。

评定方法:选取并审阅景观与绿化设计文件及现场检查。

5.4.4室外活动场地(14分)的评定内容应包括:硬质铺装,休闲场地的遮阴措施,活动场地的照明.场地配置,活动场地坡度,应急避难场所设置。

评定方法:选取并审阅景观与绿化设计文件及现场检查。

5.4.5无障碍设施(10分)的评定内容应包括:住区道路.公共绿地出入口,场地防滑,公用卫生间,住区公共服务设施,无障碍停车。

评定方法:选取并审阅规划设计图纸、审阅景观与绿化设计文件及现场查看。

5.5室外噪声与空气污染

5.5.1室外噪声与空气污染的评定应包括室外噪声、空气污染2个分项,满分为16分。按照本标准附录E中表E.0.4的评定指标评分。

5.5.2室外噪声(8分)的评定内容应包括:室外噪声等效声级,室外夜间偶然噪声等效声级。

评定方法:选取并审阅室外噪声检测报告和现场检查。

5.5.3空气污染(8分)的评定内容应包括:排放性局部污染源,开放性局部污染源,溢出性局部污染源,扬尘。

评定方法:选取并审阅空气污染检测报告和现场检查。

5.6水体与排水系统

5.6.1水体与排水系统的评定应包括水体、排水系统2个分项,满分为10分。按照本标准附录E中表E.0.5的评定指标评分。

5.6.2水体(6分)的评定内容应包括:天然水体与人造景观水体水质,游泳池水质。

评定方法:选取并审阅水质检测报告和现场检查。

5.6.3排水系统(4分)的评定内容应包括:雨污分流排水系统。评定方法:选取并审阅雨污排水系统设计文件和现场检查。

5.7配套设施

5.7.1配套设施的评定应包括社区服务设施、环境卫生2个分项,满分为58分。按照本标准附录E中表E.0.6的评定指标评分。

5.7.2社区服务设施(41分)的评定内容应包括:社区服务设施。

评定方法:选取并审阅规划设计文件和现场检査。

5.7.3环境卫生(17分)的评定内容应包括:废物箱配置,垃圾分类收运,垃圾存放与处理。

评定方法:选取并审阅规划设计文件和现场检查。

5.8智能化系统

5.8.1智能化系统的评定应包括管理中心与工程质量、系统配置、运行管理3个分项,满分为30分。按照本标准附录E中表E.0.7的评定指标评分。

5.8.2管理中心与工程质量(8分)的评定内容应包括:管理中心,管线工程,安装质量,电源与防雷接地。

评定方法:选取并审阅智能化系统设计文档和现场检查。

5.8.3系统配置(18分)的评定内容应包括:安全防范子系统,管理与监控子系统,信息网络子系统。

评定方法:选取并审阅智能化系统设计文件和现场检查。

5.8.4运行管理(4分)的评定内容应包括:运行管理服务的配置。

评定方法:选取并审阅运行管理的有关文档和现场检查。

6经济性能

6.1一般规定

6.1.1经济性能的评定应包括节能、节水、节地、节材4个评定项目,满分为200分。

6.1.2经济性能的评定指标应符合本标准附录F的规定。

6.2节能

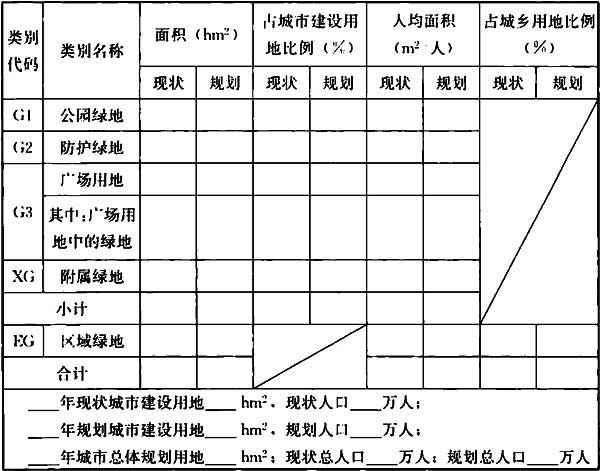

6.2.1节能的评定应包括建筑与围护结构、采暖空调系统、照明与电气、可再生能源利用4个分项,满分为100分。按照本标准附录F中表F.0.1的评定指标评分。

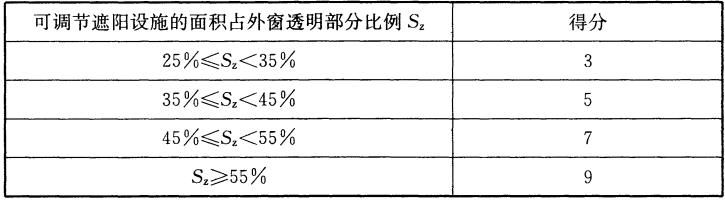

6.2.2建筑与围护结构(60分)的评定内容应包括:建筑朝向,建筑体形系数,窗墙面积比,外窗遮阳,凸窗,外墙、外窗和屋顶的传热系数。

评定方法:审阅设计资料(包括建筑设计图、施工图和节能计算书)和现场检查。

6.2.3采暖空调系统(20分)的评定内容应包括:采暖空调系统的动态水力平衡措施,部分负荷情况下节能措施,空调位置,空调设备的选用,室温控制,室外机的位置。

评定方法:审阅设计图纸和有关技术资料。

6.2.4照明与电气系统(10分)的评定内容应包括:公共区域照明节能措施,电梯节能措施,节能型电气设备的选用。

评定方法:审阅设计图纸和有关技术资料。

6.2.5可再生能源利用(10分)的评定内容应包括:利用可再生能源提供生活热水或采暖空调或发电量占住宅总用电量的比例。

评定方法:审阅设计图纸和有关技术资料。

6.3节水

6.3.1节水的评定应包括节水器具及管材、景观环境节水、非传统水源利用3个分项,满分为40分。按照本标准附录F中表F.0.2的评定指标评分。

6.3.2节水器具及管材(18分)的评定内容应包括:节水型便器系统,节水型水龙头,防漏损管道系统,公共场所节水措施。

评定方法:审阅设计图纸和现场检查。

6.3.3景观环境节水(16分)的评定内容应包括:人工景观水体补充水源,绿化节水灌溉方式,雨水回渗措施。

评定方法:审阅设计图纸和现场检查。

6.3.4非传统水源利用(6分)的评定内容应包括:采用非传统水源用于绿化灌溉、道路冲洗、景观补水、洗车用水等措施。

评定方法:审阅设计图纸和现场检查。

6.4节地

6.4.1节地的评定应包括地下空间利用、新型墙体材料2个分项,满分为20分。按照本标准附录F中表F.0.3的评定指标评分。

6.4.2地下空间利用(15分)的评定内容应包括:地下或半地下停车比例,电动汽车充电桩设置,公建利用地下空间情况。

评定方法:审阅设计图纸和现场检查。

6.4.3新型墙体材料(5分)的评定内容应包括:采用新型墙体材料情况。

评定方法:审阅设计图纸和有关技术资料。

6.5节材

6.5.1节材的评定应包括节材设计、材料选用、采用新技术3个分项,满分为40分。按照本标准附录F中表F.0.4的评定指标评分。

6.5.2节材设计(8分)的评定内容应包括:采用预制构件的比例。

评定方法:审阅设计图纸和现场检查。

6.5.3材料选用(18分)的评定内容应包括:绿色建材和本地建材使用比例,使用以废弃物为原料生产的建筑材料,主体结构是否采用可再生建筑材料。

评定方法:审阅设计图纸和现场检查。

6.5.4采用新技术(14分)的评定内容应包括:选用预拌混凝土、预拌砂浆等工业化现浇施工技术,合理采用高强高性能混凝土、高强钢筋、预应力钢筋混凝土技术、粗钢筋连接技术、新型模板与脚手架、智能信息化技术、BIM技术、整体厨房、整体卫生间等情况。

评定方法:审阅设计图纸和现场检查。

7安全性能

7.1一般规定

7.1.1安全性能的评定应包括结构承载能力、建筑防火、燃气及电气设备安全、日常安全防范措施、室内污染物控制5个评定项目,满分为200分。

7.1.2住宅安全性能的评定指标应符合本标准附录G的规定。

7.2结构承载能力

7.2.1结构承载能力的评定应包括工程质量、地基基础、荷载等级、抗震设防、结构外观质量5个分项,满分为58分。按照本标准附录G中表G.0.1的评定指标评分。

7.2.2工程质量(12分)的评定内容应包括:结构工程(包括地基基础、主体结构及二次结构构件)设计施工程序,施工质量验收与备案情况。

评定方法:审阅施工图设计文件及审查结论,审阅施工许可、施工资料、施工质量验收资料。

7.2.3地基基础(10分)的评定内容应包括:基础设计,地基承载力、稳定性及变形要求,沉降观测数据。

评定方法:审阅施工图设计文件及审查结论,审查地基基础施工资料、隐蔽工程验收记录、地基承载力、桩身完整性等现场检测资料,审查地基基础分部工程验收记录及沉降观测数据。7.2.4荷载等级(16分)的评定内容应包括:楼面和屋面活荷载、风荷载、雪荷载设计取值。

评定方法:审阅施工图设计文件及审查结论。

7.2.5抗震设防(10分)的评定内容应包括:抗震设计,抗震措施。

评定方法:审阅施工图设计文件及审查结论,审查工程施工资料中有关抗震性能的隐蔽工程验收记录。

7.2.6结构外观质量(10分)的评定内容应包括:构件的外观质量,构件尺寸偏差。

评定方法:现场检查,审阅结构外观质量验收记录、结构外观缺陷处理记录,审阅结构位置、垂直度、全高实体检测报告。

7.3建筑防火

7.3.1建筑防火的评定应包括建筑设计、建筑构造、消防设施、灭火救援、消防电气5个分项,满分为60分。按照本标准附录G中表G.0.2的评定指标评分。

7.3.2建筑设计(22分)的评定内容应包括:耐火等级,总平面布局,防火分区,平面布置,安全疏散。

评定方法:审查消防验收意见书/消防验收备案凭证、设计文件、工程竣工验收报告、建筑构件质量证明文件及现场核查。

7.3.3建筑构造(13分)的评定内容应包括:建筑构件和管道井,防火墙,防火门(窗),保温和外墙装饰材料。

评定方法:审查消防验收意见书/消防验收备案凭证、设计文件、工程竣工验收报告、消防产品质量合格证明文件和认证证书、建筑材料燃烧性能的质量证明文件和检验报告及现场核查。

7.3.4消防设施(15分)的评定内容应包括:消防给水和消火栓系统,灭火设施和系统,火灾自动报警系统,防排烟设施。

评定方法:审查消防验收意见书/消防验收备案凭证、设计文件、工程竣工验收报告、消防设施工程竣工图纸、消防产品质量合格证明文件和认证证书、消防设施检测报告及现场核查。7.3.5灭火救援(5分)的评定内容应包括:消防车道,消防登高场地,消防电梯。

评定方法:审查消防验收意见书/消防验收备案凭证、设计文件及现场核查。

7.3.6消防电气(5分)的评定内容应包括:消防电源和配电装置,消防应急照明和疏散指示标志。

评定方法:审查消防验收意见书/消防验收备案凭证、设计文件、相关工程竣工图纸、消防设施检测报告及现场核查。

7.4燃气及电气设备安全

7.4.1燃气及电气设备安全的评定应包括燃气设备安全、电气设备安全两个分项,满分为37分。按照本标准附录G中表G.0.3的评定指标评分。

7.4.2燃气设备安全(12分)的评定内容应包括:燃气器具质量合格证,燃气管道安装位置及燃气设备安装场所通风措施,燃气灶具熄火保护自动关闭功能,燃气浓度报警装置,燃气设备安装质量,安装燃气装置的厨房结构防爆措施。

评定方法:审阅燃气设备资料、施工验收资料、设计文件和现场检查。

7.4.3电气设备安全(25分)的评定内容应包括:电气设备及主要材料质量认证和产品合格证,配电系统与电气设备保护措施和装置,电气设备选型,防雷措施与装置,配电系统的接地方式与接地装置,导线及导线穿管、配电系统工程质量,电梯安全性。

评定方法:审阅配电系统设计文件、设备资料、施工记录、验收资料和现场检查。

7.5日常安全防范措施

7.5.1日常安全防范措施的评定应包括防盗设施、防滑防跌措施、防坠落措施3个分项,满分为29分。按照本标准附录G中表G.0.4的评定指标评分。

7.5.2防盗设施(6分)的评定内容应包括:防盗户门、有被盗隐患部位的防盗网、电子防盗等设施。

评定方法:审阅产品合格证、质量验收资料和现场检查。

7.5.3防滑防跌措施(6分)的评定内容应包括:公共空间和套内空间的防滑防跌措施。

评定方法:审阅设计文件、产品质量文件和现场检查。

7.5.4防坠落措施(17分)的评定内容应包括:阳台防坠落措施,外窗防坠落措施,楼梯防坠落措施,室内顶棚和内外墙面装修层的牢固性,安全玻璃的使用。

评定方法:审阅设计文件、质量验收资料和现场检查。

7.6室内污染物控制

7.6.1室内污染物控制的评定应包括墙体材料、防水材料、室内装修材料、室内环境污染物含量4个分项,满分为16分。按照本标准附录G中表G.0.5的评定指标评分。

7.6.2墙体材料(4分)的评定内容应包括:墙体材料放射性污染,混凝土外加剂中释放氨含量。

评定方法:审阅产品合格证和墙体材料污染物含量专项检测报告,审查使用的混凝土外加剂种类和污染物含量。

7.6.3防水材料(4分)的评定内容应包括:防水材料的环保性能。

评定方法:审阅产品认证资料和防水材料环保性能进场检验报告。

7.6.4室内装修材料(4分)的评定内容应包括:室内各类装修材料的有害物质含量。

评定方法:审阅产品认证资料和装修材料污染物含量进场检验报告。

7.6.5室内环境污染物含量(4分)的评定内容应包括:室内氨、甲醛、苯、氨浓度,室内总挥发性有机化合物(TVOC)浓度。

评定方法:审阅室内空气污染物浓度专项检测报告,必要时应复验。

8耐久性能

8.1一般规定

8.1.1耐久性能的评定应包括结构工程、地下防水工程、有防水要求的房间、屋面防水、装修工程、管线工程、设备工程、门窗、外墙保温9个评定项目,满分为100分。

8.1.2住宅耐久性能的评定指标应符合本标准附录H的规定。

8.2结构工程

8.2.1结构工程的评定应包括勘察报告、结构设计、结构工程质量、结构位置尺寸及外观质量、结构监测数据5个分项,满分为20分。按照本标准附录H中表H.0.1的评定指标评分。

8.2.2勘察报告(4分)的评定内容应包括:勘察点数量,勘察报告中地基土与土中水侵蚀性情况。

评定方法:审阅勘察报告。

8.2.3结构设计(8分)的评定内容应包括:结构设计工作年限,设计中结构耐久性构造措施。

评定方法:审阅设计图纸,检查楼层薄弱位置构造加强措施,抽查施工资料中相关内容。

8.2.4结构工程质量(3分)的评定内容应包括:工程实体质量施工资料、验收记录和实体检验报告等工程资料。

评定方法:审查设计文件,审查隐蔽工程、检验批和分项工程验收记录等施工资料,审阅结构实体检验报告。

8.2.5结构位置尺寸及外观质量(2分)的评定内容应包括:结构和构件位置,外露结构构件尺寸、垂直度和外观质量,围护构件外观质量。

评定方法:现场检查及资料审查。审查结构外观质量验收记录、结构位置尺寸实体检验报告。对照验收记录和缺陷处理记录,检查结构和围护构件外观质量状况。

8.2.6结构监测数据(3分)的评定内容应包括:主控项目的第三方实体抽样检测情况。

评定方法:了解第三方检测机构资质,记录或报告监测数据及结论;检查结构实体检验记录。现场检查有无结构变形、开裂、渗漏、下沉等。

8.3地下防水工程

8.3.1地下防水工程的评定应包括防水设计、防水材料、防潮与防渗漏措施、地下防水工程质量4个分项,满分为15分。按照本标准附录H中表H.0.2的评定指标评分。

8.3.2防水设计(6分)的评定内容应包括:防水工程的设计工作年限・防水混凝土的抗渗等级,防水材料的性能指标要求。

评定方法:审阅设计文件。

8.3.3防水材料(2分)的评定内容应包括:防水材料性能指标检验和产品认证情况。

评定方法:审阅材料进场检验报告和产品认证资料。

8.3.4防潮与防渗漏措施(5分)的评定内容应包括:首层墙体与地面的防潮措施,外墙防渗措施,地下室防水细部处理措施。

评定方法:审阅设计文件,核查施工质量验收资料,检查易渗漏房间和部位有无渗漏、潮湿、结露、发霉等。

8.3.5地下防水工程质量(2分)的评定内容应包括:地下防水工程蓄水等检验情况。

评定方法:审阅施工质量验收资料,审阅地下防水工程材料进场检验报告。

8.4有防水要求的房间

8.4.1有防水要求的房间的评定应包括防水设计、防水材料、施工质量及验收、外观质量4个分项,满分为12分。按照本标准附录H中表H.0.3的评定指标评分。

8.4.2防水设计(3分)的评定内容应包括:防水设计要求,防水节点细部处理及要求。

评定方法:审阅设计文件。

8.4.3防水材料(3分)的评定内容应包括:性能指标的检验和产品认证情况。

评定方法:审阅见证取样试验记录、材料检验报告及产品认证资料。

8.4.4施工质量及验收(4分)的评定内容应包括:施工质量验收情况,蓄水或淋水检验情况。

评定方法:审阅隐蔽工程验收记录、蓄水试验记录等施工资料。现场抽查5%并不少于3间有防水要求房间的地面坡度、地漏高度、泛水高度等。

8.4.5外观质量(2分)的评定内容应包括:防水工程的排水及渗漏情况。

评定方法:现场抽查5%并不少于3间有防水要求房间。

8.5屋面防水

8.5.1屋面防水工程的评定应包括防水材料、防水工程质量、外观质量、成品保护4个分项,满分为10分。按照本标准附录H中表H.0.4的评定指标评分。

8.5.2防水材料(2分)的评定内容应包括为:防水材料的性能指标检验和产品认证情况。

评定方法:审阅材料检验报告和产品认证资料。

8.5.3防水工程质量(2分)的评定内容应包括:屋面防水工程施工质量验收情况。

评定方法:审阅并核查施工质量验收资料和蓄水试验报告。8.5.4外观质量(4分)的评定内容应包括:屋面防水工程外观质量,屋面坡度、坡向、女儿墙、天沟、落水口等防水细部质量情况。

评定方法:检查施工质量验收资料,现场抽查。

8.5.5成品保护(2分)的评定内容应包括:屋面防水工程正常使用和维护情况,后期附加设施(太阳能、通信等)有无破坏防水层情况。

评定方法:现场检查。其中,屋面防水工程上附加太阳能、通信等设施有无破坏防水层情况应全数观察检查。

8.6装修工程

8.6.1装修工程的评定应包括装修设计、装修材料、装修工程质量3个分项,满分为10分。按照本标准附录H中表H.0.5的评定指标评分。

8.6.2装修设计(3分)的评定内容应包括:外装修设计工作年限,装修材料性能设计要求。

评定方法:审阅设计文件。

8.6.3装修材料(4分)的评定内容应包括:装修材料性能检验情况。

评定方法:审阅材料进场检验报告和产品认证资料。

8.6.4装修工程质量(3分)的评定内容应包括:装修工程施工质量验收情况。

评定方法:审阅材料进场检验报告,施工质量验收记录,现场查看施工质量。

8.7管线工程

8.7.1管线工程的评定应包括管线工程设计、管线材料、管线工程施工质量3个分项,满分为7分。按照本标准附录H中表H.0.6的评定指标评分。

8.7.2管线工程设计(3分)的评定内容应包括:管线工程设计工作年限。

评定方法:审阅设计文件。

8.7.3管线材料(2分)的评定内容应包括:管线材料质量。评定方法:审阅材料质量检验报告和产品认证资料。

8.7.4管线工程施工质量(2分)的评定内容应包括:工程施工质量验收合格情况。

评定方法:审阅施工记录和质量验收资料。

8.8设备工程

8.8.1设备工程的评定应包括设计或选型、设备质量、设备安装质量3个分项,满分为8分。按照本标准附录H中表H.0.7的评定指标评分。

8.8.2设计或选型(4分)的评定内容应包括:设备设计工作年限,设备性能耐用设计要求。

评定方法:审阅设计资料。

8.8.3设备质量(2分)的评定内容应包括:设备合格情况。评定方法:审阅产品合格证、检验报告和产品认证资料。

8.8.4设备安装质量(2分)的评定内容应包括:设备安装质量验收情况。

评定方法:审阅验收资料。

8.9门窗

8.9.1门窗的评定应包括设计或选型、门窗质量、门窗安装质量、外观质量4个分项,满分为9分。按照本标准附录H中表H.0.8的评定指标评分。

8.9.2设计或选型(3分)的评定内容应包括:设计工作年限。评定方法:审阅设计资料。

8.9.3门窗质量(2分)的评定内容应包括:门窗质量检验报告,产品认证情况。

评定方法:审阅相关质量验收资料,审查门窗的质量型式检验报告、产品认证资料或门窗能效标识。

8.9.4门窗安装质量(2分)的评定应包括:门窗安装质量验收情况。

评定方法:审阅验收资料,现场抽查5处〜10处。

8.9.5外观质量(2分)的评定内容应包括:门窗外观质量,启闭灵活性能。

评定方法:现场检查。

8.10外墙保温

8.10.1外墙保温的评定应包括系统选型、系统组成材料质量、工程实体施工质量3个分项,满分为9分。按照本标准附录H中表H.0.9的评定指标评分。

8.10.2系统选型(2分)的评定内容应包括:设计工作年限。评定方法:审阅设计文件。

8.10.3系统组成材料质量(4分)的评定内容应包括:组成材料由系统供应商提供,组成材料性能指标。

评定方法:审阅相关质量合格证明文件及进场复验报告、组成材料产品认证证书和系统认证证书。

8.10.4工程实体施工质量(3分)的评定内容应包括:系统各层构造做法、饰面层施工质量。

评定方法:审阅相关质量验收记录及施工试验报告,审查外墙保温实体检验报告,现场检查表面装饰层厚度和构造措施,有无开裂、空鼓等现象。

附录A住宅性能初评应提交的资料清单

A.0.1住宅性能初评时应提交下列资料:

1申请评定书。

2项目计划批文和土地、规划证书。

3节能计算书。

4项目介绍,包括工程说明和规划设计两部分。

1) 工程说明:

- 工程概况(项目概况、场址选择、基础设施条件);

- 性能等级技术保障方案:采用的技术措施(住宅结构类型、厨卫设备、管网体系、装修情况、建筑节能、小区智能化系统、建筑防水、施工技术等)和选用的住宅产品、材料、设备情况(可重点写选用新材料、新技术、新工艺的内容);

- 实施进度;

- 预期经济效益分析。

2) 规划设计:

- 建筑设计说明;

- 项目区位图;

- 总平面图;

- 总平面分析图(包括规划结构、交通、公建、绿化、日照等);

- 景观总平面设计图;

- 管线综合规划图;

- 竖向设计图;

- 住宅单体建筑平、立、剖面图;

- 经济技术指标、用地平衡表、配套公建服务设施一览表;

- 住宅设计方案图(应注明各套型内功能空间的使用面积、

总建筑面积、总使用面积、使用面积系数);

⑪新技术实施方案及预期效益;

⑫新技术应用一览表;

⑬超限审查意见(项目如果进行了超出标准规范限制的设计)。

附录B住宅性能中期检查应提交的资料清单

B.0.1住宅性能中期检查时应提交下列资料:

1初评意见执行情况报告。

2适用性能、环境性能和经济性能保障措施:

1) 围护墙体的保温隔热措施;

2) 节能门窗的选择;

3) 屋面保温隔热材料的选择与施工质量;

4) 厨房排烟、通风设施和卫生间通风设备、卫生器具的选用和安装;

5) 管线集中隐蔽布置和施工,新型管材的应用;

6) 配电线路的设计与材料、设备、接口的选用;

7) 一次性装修设计及部品的配套选用;

8) 电梯的选用和安装;

9) 供热、采暖、制冷设备的选用和安装,空调室外机隐蔽设计与施工;

10) 水处理设备的选用和安装;

11) 节能灯具和节水器具的选用和安装;

12) 垃圾的收运及处理方式;

13) 智能化系统与信息设备的配置;

14) 环境景观设计。

3安全性能和耐久性能保障措施:

1) 是否满足有关设计、消防等国家规范;

2) 结构体系施工质量;

3) 隔断结构体系的选择及施工质量;

4) 防水材料的选用及施工质量;

5) 采用施工新技术情况;

6) 工程质量保证措施;

7) 建筑材料和部品的质量合格证或试验报告。

附录C住宅性能终评应提交的资料清单

C.0.1住宅性能终评时应提交下列资料:

1初评和中期检查意见执行情况报告。

2项目计划批文和土地、规划、消防、人防、节能等施工图审查文件(备查)。

3项目全套竣工验收资料和一套完整的竣工图纸(备查)。

4住宅性能申请评定书。

5项目介绍部分:

1) 总体综述。包括开发企业基本情况、小区基本情况、开发建设经验特点及实施性能评定制度的体会等。

2) 规划设计说明。包括规划布局、户型及单体设计、规划技术经济指标及用地平衡表等。

3) 项目区位图、总平面图、总平面分析图、管线综合设计图、竖向设计图、智能化系统结构图及综合布线图、标准层平面图及户型图、项目实景图。

4) 科技含量及新技术应用情况,包括结构及隔墙技术体系、供水及环境水体水质、绿地及环境景观、室内外活动场地设计、噪声及空气污染控制、卫生及垃圾收运措施、环保节能节水技术体系、管网成套技术体系、施工技术及质量保证体系、物业管理及智能化技术体系、无障碍设计及老年设施等。

5) 各项性能所达到的具体指标,包括适用性能指标、环境性能指标、经济性能指标、安全性能指标、耐久性能指标。

6) 相关资质单位提供的性能检测报告或经认定能够达到性能要求的构造做法清单。

7) 综合开发成本费用表及对所采用技术和部品的经济评价。

8) 项目的经济效益分析。

附录D住宅适用性能评定指标

D.0.1单元平面评定项目应按表D.0.1进行评定。

表D.0.1单元平面评定指标(43分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

单兀平面

(43)

|

单元平面布局

(18)

|

D01

|

平面布局合理,功能关系紧凑,空间利用充分,符合当地气候特点

|

Ⅲ合理

|

10

|

|

Ⅱ比较合理

|

(7)

|

|

Ⅰ基本合理

|

(4)

|

|

D02

|

Ⅱ平面规整,无明显凹凸变化

|

5

|

|

Ⅰ平面有凹口,凹口深度与开口宽度之比V2

|

(3)

|

|

D03

|

平面进深、户均面宽大小适度

|

3

|

|

模数协调和

可改造性

(8)

|

D04

|

住宅平面设计符合模数协调原则

|

2

|

|

D05

|

同一类功能空间或相同套型的同一类功能空间的大小、尺度统一

|

2

|

|

D06

|

结构体系有利于空间的灵活分隔

|

4

|

|

单元公共空间(17)

|

D07

|

门厅和候梯厅有自然釆光,窗地面积比≥1/10

|

1

|

|

D08

|

寒冷地区,兼具有公共活动功能的(组合)单元大堂冬季有日照

|

1

|

|

D09

|

门厅、(组合)单元大堂与室外之间结合当地气候条件设置防风、保温或隔热的过渡空间

|

1

|

|

D10

|

单元入口处设门厅或进厅

|

Ⅲ门厅或进厅使用面积:高层≥30m2;中高层≥20m2;多层≥8m2,并设独立信报箱空间

|

3

|

|

Ⅱ门厅或进厅使用面积:高层≥25m2;中高层≥15m2;多层≥6m2,并设信报箱

|

(2)

|

|

Ⅰ门厅或进厅使用面积:高层≥20m2;中高层≥10m2;多层≥4.5m2

|

(1)

|

续表D.0.1

|

评定项目

及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

单元平面

(43)

|

单元公共空间(17)

|

D11

|

设(组合)

单元大堂

|

Ⅱ大堂内设有居民综合性公共活动空间,使用面积≥50m2

|

2

|

|

Ⅰ大堂内设有居民临时休息、

接待空间及服务台≥40m2

|

(1)

|

|

D12

|

当电梯单侧布置时,电梯候梯厅深度不小于多台电梯中最大轿厢深度,同时满足担架进出的需要;当电梯双向相对布置时,候梯厅深度不小于两侧最大轿厢深度之和,且不大于3.5m

|

2

|

|

D13

|

两部及以上电梯时,成组设置

|

1

|

|

D14

|

楼梯段净宽≥1.1m,平台宽≥1.2m,踏步宽度≥260mm,踏步高度≤175mm

|

1

|

|

D15

|

通往各套型的公共走廊简短直接、视线通畅

|

1

|

|

D16

|

作为主要交通使用的开敞式走廊(道)结合当地气候条件,釆取必要的防风、防雨、防滑等措施,并釆用防坠落措施

|

1

|

|

D17

|

楼层设置的垃圾间、垃圾收集设备的位置隐蔽且方便居民到达

|

1

|

|

D18

|

楼层设置的垃圾道的位置隐蔽且设有(小)前室

|

1

|

|

D19

|

楼层套数在4套(含)以上时设置公共(给水排水及釆暖等)管井,管井检修口设在单元公共空间,方便检修

|

1

|

D.0.2套型评定项目应按表D.0.2进行评定。

表D.0.2套型评定指标(72分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

套型

(72)

|

套内功能空间设置和布局

(44)

|

D20

|

☆套内居住空间、厨房、卫生间等基本空间齐备

|

6

|

|

D21

|

套内配置有

|

Ⅲ入户过渡空间、餐厅、储藏间以及多功能小室(可用作书房、工作间、保姆间等)、阳台

|

7

|

|

Ⅱ入户过渡空间、独立用餐空间、储藏间、阳台

|

(3)

|

|

Ⅰ入户过渡空间、独立用餐空间

|

(2)

|

|

D22

|

功能空间形状合理,起居室、卧室、餐厅长短边之比≤1.8

|

3

|

|

D23

|

Ⅲ起居室(厅)、卧室有自然通风和采光,无明显视线干扰和釆光遮挡

|

3

|

|

Ⅰ起居室(厅)、卧室有自然釆光和机械通风,无明显视线干扰和釆光遮挡

|

(2)

|

|

D24

|

☆每套住宅至少有1个居住空间获得日照。当有4个以上居住空间时,其中有2个或2个以上居住空间获得日照

|

6

|

|

D25

|

起居室、主要卧室的釆光窗不朝向凹口和天井

|

3

|

|

D26

|

套内交通组织顺畅,不穿行起居室(厅)、卧室

|

2

|

|

D27

|

套内纯交通面积≤使用面积的1/20

|

2

|

|

D28

|

餐厅、厨房流线联系紧密

|

2

|

|

D29

|

使用燃气的厨房设有燃气泄漏报警设备

|

1

|

|

D30

|

☆厨房有直接釆光和自然通风,且位置合理,对主要居住空间不产生干扰

|

3

|

|

评定项目

及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

套型

(72)

|

套内功能空间设置和布局(44)

|

D31

|

★3个及3个以上卧室的套型至少配置2个卫

生间

|

2

|

|

D32

|

至少设1个功能齐全的卫生间且如厕空间、盥洗空间、洗衣空间相对独立使用

|

2

|

|

D33

|

设置洗衣空间,位置合理、方便晾晒

|

2

|

|

功能空间尺度

(28)

|

D34

|

Ⅲ主要功能空间面积配置合理

|

6

|

|

Ⅱ主要功能空间面积配置比较合理

|

(5)

|

|

Ⅰ主要功能空间面积配置基本合理

|

(4)

|

|

D35

|

起居室(厅)供布置家具、设备的连续实墙面长度≥3.6m

|

5

|

|

D36

|

双人卧室净宽≥3.0m

|

5

|

|

D37

|

厨房功能空间包括储藏、清洗、加工、烹饪、放置、垃圾暂存(预留),操作台总长度≥3.0m

|

4

|

|

D38

|

储藏空间(室)占套型使用面积25%

|

4

|

|

D39

|

起居室、卧室空间净高≥2.4m,且≤2.9m

|

4

|

注:表中带“☆”项为A级住宅的一票否决项,带项为3A级住宅的一票否决项,后同。

D.0.3装修评定项目应按表D.0.3进行评定。

表D.0.3装修评定指标(25分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

装修

(25)

|

套内装修(17)

|

D40

|

门窗和固定家具釆用工厂生产的成型产品且安装牢靠

|

1

|

|

D41

|

釆暖设备安装与家具布置协调且便于检修

|

1

|

|

D42

|

装修程度

|

★Ⅱ装修到位

|

15

|

|

Ⅰ厨房、卫生间装修到位

|

(10)

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

装修

(25)

|

公共部位装修

(8)

|

D43

|

门厅、楼梯间、候梯厅装修

|

Ⅲ很好

|

4

|

|

Ⅱ好

|

(3)

|

|

Ⅰ较好

|

(2)

|

|

D44

|

住宅外部装修

|

Ⅲ很好

|

4

|

|

Ⅱ好

|

(3)

|

|

Ⅰ较好

|

(2)

|

D.0.4隔声性能评定项目应按表D.0.4进行评定。

表D.0.4隔声性能评定指标(25分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

隔声性能

(25)

|

楼板

(6)

|

D45

|

楼板计权标准化撞击声压级

|

★Ⅱ≤60dB

|

3

|

|

Ⅰ≤65dB

|

(2)

|

|

D46

|

楼板的空气声计权隔声量

|

★Ⅲ≥55dB

|

3

|

|

Ⅱ≥50dB

|

(2)

|

|

Ⅰ≥45dB

|

(1)

|

|

墙体

(15)

|

D47

|

分户墙空气声计权隔声量

|

★Ⅲ≥55dB

|

6

|

|

Ⅱ≥50dB

|

(4)

|

|

Ⅰ≥45dB

|

(3)

|

|

D48

|

含窗外墙的空气声计权隔声量

|

Ⅲ≥35dB

|

3

|

|

Ⅱ≥30dB

|

(2)

|

|

Ⅰ≥25dB

|

(1)

|

|

D49

|

户门空气声计权隔声量

|

Ⅲ≥40dB

|

3

|

|

Ⅱ≥30dB

|

(2)

|

|

Ⅰ≥25dB

|

(1)

|

|

D50

|

与卧室和客厅相邻的分室墙空气声计权隔声量

|

Ⅲ≥45dB

|

3

|

|

Ⅱ≥40dB

|

(2)

|

|

Ⅰ≥35dB

|

(1)

|

|

评定项目

及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

隔声性能

(25)

|

管道

(2)

|

D51

|

排水管道平均噪声量≤50dB

|

2

|

|

设备

(2)

|

D52

|

电梯、水泵、风机、空调等设备釆取了减振、消声和隔声措施

|

2

|

D.0.5设备设施评定项目应按表D.0.5进行评定。

表D.0.5设备设施评定指标(70分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

设备设施

(70)

|

厨卫设备(18)

|

D53

|

厨房按“洗、切、烧”炊事流程布置,管道定位及电器接口与设施位置一致,方便使用

|

3

|

|

D54

|

采用工业化、标准化整体厨房设备,成套配置,并预留冰箱位置

|

4

|

|

D55

|

卫生间平面布置有序,管道定位接口与设施位置一致,方便使用

|

3

|

|

D56

|

采用工业化、标准化的整体卫浴,沐浴、便溺、盥洗设施配套齐全

|

3

|

|

D57

|

家务间及洗衣晾衣设施

|

Ⅱ设有家务间,洗衣、晾衣、熨烫等设施齐全、位置合理,上下水设施完善

|

2

|

|

Ⅰ洗衣机位置设置合理,并设有洗衣机专用水嘴与地漏,有晾衣空间

|

(1)

|

|

D58

|

设施设备安装、使用、检修相对独立,不对上下楼层不同套型住户造成影响

|

3

|

|

给水排水与燃气系统(18)

|

D59

|

给水排水和燃气设施完备

|

2

|

|

D60

|

热水供应系统

|

Ⅱ设24h集中热水供应,采用循环热水系统

|

3

|

|

Ⅰ预留热水管道和热水器位置

|

(1)

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

设备设施

(70)

|

给水排水与燃气系统(18)

|

D61

|

设专用饮用水系统

|

1

|

|

D62

|

室内排水系统

|

排水立管设置在户外共用部位

|

2

|

|

D63

|

排水立管检查口设在管井内时,有方便清通的检查口

|

1

|

|

D64

|

不与会所和餐饮业的排水系统共用排水管,在室外相连之前设水封井

|

2

|

|

D65

|

管道、管线布置釆用暗装,布置合理;燃气管道及计量仪表暗装时,釆用相应的安全措施

|

1

|

|

D66

|

厨房和卫生间立管集中设在管井内,管井紧邻卫生间和厨房布置

|

2

|

|

D67

|

住户计量仪表、阀门和检查口等的位置方便检修和日常维护

|

2

|

|

D68

|

给水总立管、雨水立管、消防立管和公共功能的阀门及用于总体调节和检修的部件,设在共用部位

|

2

|

|

釆暖、

通风与空调系统

(16)

|

D69

|

严寒、寒冷地区设置釆暖系统和设备,夏热冬冷地区有釆暖和空调措施,夏热冬暖地区有空调措施

|

2

|

|

D70

|

空调室外机位置和风口等设施布置合理,冷凝水单独有组织排放

|

1

|

|

D71

|

釆暖供回水总立管、公共功能的阀门和用于总体调节和检修的部件,设在共用部位

|

1

|

|

D72

|

居住空间通风顺畅,外窗可开启面积不小于该房间地面面积的1/20

|

4

|

续表D.0.5

|

评定项目

及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

设备设施

(70)

|

釆暖、

通风与空调系统

(16)

|

D73

|

新风系统

|

Ⅲ设有组织的新风系统,新风经过滤、加热加湿(冬季)或冷却去湿(夏季)等处理后送入室内,新风量≥每人每小时30m3。室内湿度夏季≤70%,冬季≥30%

|

3

|

|

Ⅱ设有组织的新风系统,新风经过滤处理。新风量〉每人每小时30m3

|

(2)

|

|

Ⅰ设有组织的换气装置

|

(1)

|

|

D74

|

厨房设竖向和水平排油烟系统

|

3

|

|

D75

|

卫生间设水平或竖向排风系统

|

2

|

|

电气设备与设施(18)

|

D76

|

除布置洗衣机、冰箱、排风机械、空调器等处设专用单相三线插座外,电源插座数量满足:

|

起居室(厅)、兼起居室的卧室,单相两孔、三孔≥3组

|

1

|

|

卧室、书房,单相两孔、三孔≥

2组

|

1

|

|

厨房,IP54型单相两孔、三孔

≥2组

|

1

|

|

卫生间,IP54型单相两孔、三孔≥1组

|

1

|

|

光纤到户

|

1

|

|

每个房间有电视插座

|

1

|

|

D77

|

每套住宅的空调电源插座、普通电源插座与照明应分路设讦,厨房

|

Ⅲ分支回路数≥7,预留备用回路数≥3

|

6

|

|

电源插座和]立回路。分量为:

|

。生间设独

|

Ⅱ分支回路数≥6

|

(5)

|

|

支回路数

|

Ⅰ分支回路数≥5

|

(4)

|

|

D78

|

电梯设置

|

4层及以下多层住宅设电梯

|

2

|

|

D79

|

☆4层及以上住宅设电梯。12层及以上至少设两部电梯,每个设置电梯的居住单元至少设置一部可容纳担架的电梯

|

2

|

续表D.0.5

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

设备设施

(70)

|

电气设备与设施

(18)

|

D80

|

楼内公共部位设人工感应照明

|

1

|

|

D81

|

电气、电信干线(管)和公共功能的电气设备及用于总体调节和检修的部件,设在共用部位

|

1

|

D.0.6室内无障碍设施与适老化评定项目应按表D.0.6进行评定。

表D.0.6室内无障碍设施与适老化评定指标(15分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

室内无障碍设施与适老化(15)

|

套内无障碍设施与适老化

(9)

|

D82

|

套内同层楼(地)面高差≤15mm

|

2

|

|

D83

|

套内门扇开启净宽≥0.8m,套内过道净宽

≥l.2m

|

3

|

|

D84

|

卫生间便器的前端或左右一侧与墙之间的距离

≥0.5m

|

2

|

|

公共区域无障碍设施

(6)

|

D85

|

洗浴空间短边净距≥l.4m

|

2

|

|

D86

|

4层及以上住宅设置的电梯同时满足残障人士的使用要求

|

2

|

|

D87

|

候梯厅至入户过道净宽≥l.2m

|

2

|

|

D88

|

单元公共出入口净宽≥l.lm,有高差时设轮椅坡道和扶手,且宽度、坡度符合要求

|

2

|

附录E 住宅环境性能评定指标

E.0.1用地与规划评定项目应按表E.0.1进行评定。

表E.0.1用地与规划评定指标(68分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

用地与规划(68)

|

用地

(12)

|

E01

|

因地制宜、合理利用原有地形地貌

|

4

|

|

E02

|

妥善做好场地内原有自然环境及资源的保护和利用

|

4

|

|

E03

|

☆远离污染源,避免和有效控制水体、空气、噪声、电磁辐射、土壤等污染

|

4

|

|

空间布局(18)

|

E04

|

用地平衡合理

|

2

|

|

E05

|

规划分级合理

|

2

|

|

E06

|

建筑密度适当

|

2

|

|

E07

|

住宅布置满足日照、自然釆光、通风与消防的要求

|

6

|

|

E08

|

住宅之间主要居住房间无视线干扰

|

2

|

|

E09

|

空间层次与序列清晰,尺度恰当

|

2

|

|

E10

|

院落空间有较强的领域感,有利于邻里交往与安全

|

2

|

|

道路交通

(32)

|

E11

|

主要岀入口位置与数量选择合理,方便与城市道路交通联系

|

4

|

|

E12

|

主要岀入口前的场地(广场),满足临时停车、回车的需要

|

1

|

|

E13

|

车行道路系统架构清晰、顺畅,满足消防、救护(救灾)通行与临时停靠的要求

|

3

|

续表E.0.1

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

用地与规划(68)

|

道路交通

(32)

|

E14

|

人行道路系统便捷、安全,车行道路系统合理分隔

|

4

|

|

E15

|

主要车行道路与住宅主要出入口临近时,在通往住宅主要出入口的台阶或坡道起始点至主要车行道路边之间设有〉6m的缓冲空间,车行道路在住宅主要出入口两侧设有减速带

|

1

|

|

E16

|

住区内各类交通道路路面选材和构造合理

|

1

|

|

E17

|

机动车停车率

|

★Ⅲ机动车停车率≥1.0,且不低于当地标准

|

6

|

|

Ⅱ机动车停车率≥0.6,且不低于当地标准

|

(4)

|

|

Ⅰ机动车停车率≥0.4,且不低于当地标准

|

(3)

|

|

E18

|

设置(预留)机动车充电基础设施(条件)

|

1

|

|

E19

|

非机动车停车空间就近布置、方便存取、相对隐蔽

|

2

|

|

E20

|

地上非机动车停车空间设遮雨避雪、防晒的棚架

|

1

|

|

E21

|

标识系统

|

Ⅲ出入口设有住区平面示意图,主要路口设有路标。各街坊、栋及单元(门)、户和公共配套设施、场地有明显标志,标牌夜间清晰可见

|

4

|

|

Ⅱ主出入口设有住区平面示意图,各街坊、栋及单元(门)、户有明显标志,标牌夜间清晰可见

|

(3)

|

|

Ⅰ各街坊、栋及单元(门)、户有明显标志

|

(2)

|

续表E.0.1

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

用地与规划(68)

|

道路交通

(32)

|

E22

|

住区周边设有公共汽车、电车、地铁或轻轨等公共交通场站,且与住区出入口距离<500m

|

4

|

|

市政设施

(6)

|

E23

|

☆市政基础设施(包括供电系统、燃气系统、给水排水系统、通信系统与供暖区域内的热力系统)配套齐全、接口到位

|

6

|

E.0.2建筑造型评定项目应按表E.0.2进行评定。

表E.0.2建筑造型评定指标(15分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

建筑造型

(15)

|

造型与外立面

(10)

|

E24

|

Ⅱ建筑形式美观,体现地方气候特点和建筑文化传统,具有鲜明居住建筑特征

|

6

|

|

Ⅰ建筑造型简洁,具有居住建筑特征

|

(4)

|

|

E25

|

外立面

|

Ⅲ立面效果好

|

4

|

|

Ⅱ立面效果较好

|

(2)

|

|

Ⅰ立面效果尚可

|

(1)

|

|

色彩效果

(2)

|

E26

|

建筑色彩与环境协调

|

2

|

|

室外灯光

(3)

|

E27

|

室外夜间景观灯光布置体现住宅造型与立面特点,满足城市夜间景观照明要求,且不对住宅室内造成眩光干扰

|

3

|

E.0.3绿地与活动场地评定项目应按表E.0.3进行评定。

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

绿地与活动场地

(53)

|

绿地

配置

(15)

|

E28

|

绿地配置合理、位置适当,集中绿地与分散绿地相结合

|

2

|

|

E29

|

绿地率

|

Ⅱ>35%(高层)、>30%

(多层)

|

4

|

|

☆Ⅰ新建:达到35%(高层)、达到30%(多层)

改建:达到25%

|

(3)

|

|

E30

|

人均公园绿地面积(m2/人)

|

Ⅲ五分钟生活圈≥1.5、十

分钟生活圈≥2.0

|

3

|

|

Ⅱ五分钟生活圈≥1.2、十分钟生活圈≥1.5

|

(2)

|

|

Ⅰ五分钟生活圈≥1.0、十分钟生活圈≥1.0

|

(1)

|

|

E31

|

人均绿地面积(m2/人)

|

Ⅲ街坊≥1.0

|

3

|

|

Ⅱ街坊≥0.8

|

(2)

|

|

Ⅰ街坊≥0.5

|

(1)

|

|

E32

|

充分利用边角地、露天停车位、墙面(包括挡土墙)、平台、屋顶和阳台等部位进行绿化,利用上述6种场地中的4种及以上

|

1

|

|

E33

|

兼顾植物生长、绿地景观效果与海绵功能的发挥,水体有安全提示与防护措施

|

2

|

|

植物丰实度与绿化栽植(14)

|

E34

|

植物选择与栽植能紧密结合功能空间的特点,满足户外主要活动及景观的需要

|

2

|

|

E35

|

绿植配置有层次,乔木-草本型、灌木-草本型、乔木-灌木-草本型、藤本型等人工植物群落类型达3种及以上

|

1

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

绿地与活动场地

(53)

|

植物丰实度与绿化栽植(14)

|

E36

|

结合具体空间节点配置相应的景观小品和节点

|

1

|

|

E37

|

木本植物配置种类多样,观赏花卉种类丰富,色彩搭配生动,四季植物景观变化有序

|

1

|

|

E38

|

选择乡土植物及适生植物,多釆用保健类及芳香类植物,不选择散发异味及容易引起过敏的植物

|

1

|

|

E39

|

儿童活动场地及周边区域不种植有毒、有刺等易对儿童造成伤害的植物

|

1

|

|

E40

|

活动场地的乔木遮阴效果明显,满足居民活动防晒需要

|

1

|

|

E41

|

乔木量≥3株/100m2绿地面积

|

1

|

|

E42

|

有地下建筑(构筑)物的绿地,其顶板以上种植乔木时,覆土厚度满足其生长的需要

|

1

|

|

E43

|

植物造型优美、修剪有度

|

1

|

|

E44

|

植物长势良好,没有病虫害和人为破坏,成活率98%以上

|

2

|

|

室外活动场地

(14)

|

E45

|

绿地中配置硬质铺装休闲与活动场地,其面积相当于绿地面积的10%〜15%

|

2

|

|

E46

|

休闲场地(旁)有釆取遮阴措施的棚架和遮阴效果明显的树木,总遮阴面积不小于场地面积的50%

|

2

|

|

E47

|

活动场地设置照明设施,活动场地出入口位置方便到达

|

1

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

绿地与活动场地

(53)

|

室外活动场地

(14)

|

E48

|

设置配置健身器械的露天场地

|

1

|

|

E49

|

设置儿童活动场地(宜与老年人活动场地临近)

|

1

|

|

E50

|

设置老年人活动场地(可与老年人活动中心的室外活动场地结合)

|

1

|

|

E51

|

结合(具有一定规模的)住区步行系统与绿地设健身步道

|

1

|

|

E52

|

各类场地设有易于识别的标识系统

|

1

|

|

E53

|

场地的坡度≤3%且≥0.3%,并无积水

|

1

|

|

E54

|

场地硬质铺装透水面积比例>50%

|

1

|

|

E55

|

结合室外活动场地设置应急避难场所

|

1

|

|

E56

|

场地内建筑物(构筑物)的位置、规模、造型、色彩及使用功能与地形、水体、植物等统一协调

|

1

|

|

无障碍设施(10)

|

E57

|

各级道路按无障碍要求设置,并保证通行的连贯性

|

2

|

|

E58

|

公共绿地的主要出入口按无障碍出入口设计

|

1

|

|

E59

|

活动场地及休闲廊、亭、棚、架等设施的地面平整防滑,地面有高差时,设轮椅坡道和扶手

|

1

|

|

E60

|

公共服务设施的出入口和通道按无障碍要求设计,4层以上公共服务设施至少设置一部无障碍电梯或无障碍楼梯

|

2

|

|

E61

|

公用卫生间至少设一套满足无障碍设计要求的厕位和洗手盆

|

2

|

|

E62

|

设置无障碍停车位,数量和要求符合相关规范的要求

|

2

|

E.0.4室外噪声与空气污染评定项目应按表E.0.4进行评定。

表E.0.4室外噪声与空气污染评定指标(16分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

室外噪声与空气污染(16)

|

室外噪声

(8)

|

E63

|

噪声等效声级

|

Ⅲ白天≤50dB(A);黑夜≤40dB(A)

|

4

|

|

Ⅱ白天≤55dB(A);黑夜≤45dB(A)

|

(3)

|

|

Ⅰ白天≤60dB(A);黑夜≤50dB(A)

|

(2)

|

|

E64

|

夜间偶然噪声等效声级

|

Ⅲ≤55dB(A)

|

4

|

|

Ⅱ≤60dB(A)

|

(3)

|

|

Ⅰ≤65dB(A)

|

(2)

|

|

空气污染

(8)

|

E65

|

无排放性污染源或虽有局部污染源但经过除尘脱硫处理

|

2

|

|

E66

|

采用洁净燃料,无开放性局部污染源

|

2

|

|

E67

|

住区内的公共餐饮等加工过程釆取防治污染的措施,无其他溢出性局部污染源

|

2

|

|

E68

|

住区内无裸露土地,绿地、平台、屋顶和阳台等部位的绿化种植土(基)无扬尘

|

2

|

E.0.5水体与排水系统评定项目应按表E.0.5进行评定。

表E.0.5水体与排水系统评定指标(10分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

水体与排水系统(10)

|

水体

(6)

|

E69

|

天然水体与人造景观水体(水池)水质符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002和《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921-2019要求

|

3

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

水体与排水系统

(10)

|

水体

(6)

|

E70

|

游泳池(儿童戏水池)设有水循环和消毒设施,符合《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2017和《公共场所设计卫生规范第3部分:人工游泳场所》GB37489.3-2019等有关标准的要求

|

3

|

|

排水

系统

(4)

|

E71

|

设有完善的雨污分流排水系统,并分别排入城市雨水、污水系统(雨水可就近排入河道或其他水体)

|

4

|

E.0.6配套设施评定项目应按表E.0.6进行评定。

表E.0.6配套设施评定指标(58分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

配套设施(58)

|

社区服务设施(41)

|

E72

|

设置社区服务(站)与管理用房(卫生间向住区开放)

|

5

|

|

E73

|

设置文化活动站(满足居民多种文体活动需求,卫生间对住区开放)

|

2

|

|

E74

|

设置社区老年人活动中心(卫生间对住区开放)

|

3

|

|

E75

|

教育设施的配置符合《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018或当地规划部门对教育设施设置的要求

|

3

|

|

E76

|

设置社区老年人日间照料中心(托老所)

|

3

|

|

E77

|

设置防疫、医疗、保健、护理等设施

|

3

|

|

E78

|

设置社区商业网点(超市、药店、洗衣店、美容美发店等)

|

5

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

配套设施(58)

|

社区服务设施(41)

|

E79

|

设置金融、邮电等服务设施

|

3

|

|

E80

|

设置多功能体育场馆或健身房

|

5

|

|

E81

|

设置游泳馆或游泳池

|

3

|

|

E82

|

设置快递送达转递设施

|

3

|

|

E83

|

设置公共卫生间(可利用配套公共服务设施中向住区开放的卫生间),并符合《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016一类标准要求

|

3

|

|

环境卫生

(17)

|

E84

|

主要道路及公共活动场地配置分类废物箱,其间距不大于80m,废物箱防雨、密闭、整洁、易于清运

|

3

|

|

E85

|

垃圾分类收运

|

收集方式

|

Ⅱ(高层)按层设置垃圾(小)间或垃圾分类收集容器(或垃圾桶),生活垃圾采用袋装化收集,方便收存。垃圾(小)间或垃圾分类收集容器(或垃圾桶)方便收运和清洁,每日清运

|

3

|

|

Ⅰ按幢设置垃圾分类收集容器(或垃圾桶),生活垃圾釆用袋装化收集,垃圾分类收集容器(或垃圾桶)方便收运和清洁,每日清运

|

(2)

|

|

垃圾收集空间有对外开启的窗户或机械通风措施,保证无异味

|

2

|

|

楼层设垃圾道时做到倾倒口部前设有负压真空垃圾(小)间,道壁封闭、光滑耐腐蚀,道底设有垃圾间和可直接接驳的垃圾收集容器或垃圾清运车,垃圾间釆取通风措施

|

2

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

配套设施(58)

|

环境卫生

(17)

|

E86

|

垃圾存放与处理

|

Ⅱ垃圾分类收集与存放,设垃圾处理房,垃圾处理房隐蔽、全密闭,保证垃圾不外漏,有风道或排风、冲洗和排水设施,采用微生物处理,处理过程无污染,排放物无二次污染,残留物无害

|

7

|

|

Ⅰ设垃圾站,垃圾站隐蔽、有冲洗和排水设施,存放垃圾及时清运,不污染环境,不散发臭味

|

(5)

|

E.0.7智能化系统评定项目应按表E.0.7进行评定。

表E.0.7智能化系统评定指标(30分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

智能化系统(30)

|

管理中心与工程质量

(8)

|

E87

|

管理中心的机房建设位置、结构、规模和功能符合国家通信机房、计算机房及消防控制机房(室)的相关技术要求

|

2

|

|

E88

|

管线工程质量合格,同时强弱电管路分离,并考虑抗干扰和网络安全防护措施

|

2

|

|

E89

|

设备与终端产品的安装质量合格,位置恰当,便于使用与维护

|

2

|

|

E90

|

电源与防雷接地工程质量合格,并满足现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的相关要求

|

2

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

智能化系统(30)

|

系统配置

(18)

|

E91

|

安全防范子系统

|

Ⅲ子系统设置齐全,包括闭路电视监控、周界防越报警、电子巡更、可视对讲与住宅报警装置。子系统功能强,与社区管理中心联网,可靠性高,使用与维护方便

|

6

|

|

Ⅱ子系统设置较齐全,可靠性高,使用与维护方便

|

(4)

|

|

Ⅰ设置可视或语音对讲装置、紧急呼救按钮,与社区管理中心联网,可靠性高,使用与维护方便

|

(3)

|

|

E92

|

管理与监控子系统

|

Ⅲ子系统设置齐全,包括户外统一安装能源计量装置、车辆出入管理、紧急广播与背景音乐、给水排水、变配电设备与电梯集中监视、物业管理计算机系统等。子系统功能强,可靠性高,使用与维护方便

|

6

|

|

Ⅱ子系统设置较齐全,可靠性高,使用与维护方便

|

(4)

|

|

Ⅰ设置物业管理计算机系统、户外计量装置或IC卡表具

|

(3)

|

|

E93

|

信息网络子系统

|

Ⅲ建立住区电话、电视、宽带接入网(或局域网)和住区服务网站,安装运营商光纤宽带到户,建立住区无线网络,釆用家庭智能控制器与通信网络配线箱。客厅、卧室与书房均安装电话、电视与宽带网络插座,并配有覆盖家庭的无线网络

|

6

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

智能化系统(30)

|

系统配置

(18)

|

E93

|

信息网络子系统

|

Ⅱ建立住区电话、电视、宽带接入网,采用通信网络配线箱。客厅、卧室与书房均安装电话、电视与宽带网插座,位置恰当。每套住宅不少于二路电话

|

(4)

|

|

Ⅰ建立住区电话、电视与宽带接入网。每套住宅内安装电话、电视与宽带网插座,位置恰当

|

(3)

|

|

运行管理

(4)

|

E94

|

提出运行管理的实施方案,有完善的管理制度,合理配置运行管理所需的办公与维护用房、维护设备及器材等

|

4

|

附录F住宅经济性能评定指标

F.0.1节能评定项目应按表F.0.1进行评定。

表F.0.1节能评定指标(100分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

节能

(100)

|

建筑与围护结构

(60)

(注1)

|

F01

|

建筑朝向以南北为主

|

5

|

|

F02

|

建筑体形系数符合国家及地方现行建筑节能设计标准中规定值

|

6

|

|

F03

|

建筑窗墙面积比≤0.5

|

5

|

|

F04

|

外窗遮阳

|

寒冷(B)区和夏热冬冷地区

|

Ⅲ东、西向设置活动遮阳,南向(包括阳台的透明部分)设置活动遮阳或水平遮阳

|

5

|

|

Ⅱ东、西、南向(包括阳台的透明部分)设置遮阳

|

(4)

|

|

Ⅰ东、西向(包括阳台的透明部分)设置遮阳

|

(3)

|

|

夏热冬暖、温和地区

|

Ⅱ南向和西向设置遮阳SC≤0.9Q(注2)

|

5

|

|

Ⅰ南向和西向设置遮阳SC≤Q

|

(3)

|

续表F.0.1

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

节能

(100)

|

建筑与围护结构

(60)

(注1)

|

F05

|

凸窗

|

Ⅲ无设置

|

5

|

|

Ⅱ严寒地区仅南向设置,寒冷地区北向卧室、起居室无设置

|

(3)

|

|

Ⅰ严寒地区除南向外的其他朝向也设置,寒冷地区北向卧室或起居室设置

|

(0)

|

|

F06

|

严寒、寒冷地区和夏热冬冷地区外墙平均传热系数

|

Ⅲ K≤0.9Q

|

12

|

|

ⅡK≤0.95Q

|

(8)

|

|

☆ⅠK≤Q

|

(7)

|

|

F07

|

严寒、寒冷地区和夏热冬冷地区外窗传热系数

|

Ⅲ K≤0.9Q

|

12

|

|

ⅡK≤0.95Q

|

(8)

|

|

☆ⅠK≤Q

|

(7)

|

|

F08

|

严寒、寒冷地区、夏热冬冷地区和夏热冬暖地区屋顶传热系数

|

Ⅲ K≤0.9Q

|

10

|

|

ⅡK≤0.95Q

|

(8)

|

|

☆ⅠK≤Q

|

(7)

|

|

权衡判断(45)

(注3)

|

F09

|

建筑围护结构热工性能的权衡判断

|

Ⅲ供暖空调耗能比国家及地方现行建筑节能设计标准参照值降低10%

|

45

|

|

Ⅱ供暖空调耗能比国家及地方现行建筑节能设计标准参照值降低5%

|

(35)

|

|

Ⅰ供暖空调耗能符合国家及地方现行建筑节能设计标准规定值

|

(30)

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

节能

(100)

|

釆暖空调系统

(20)

|

F10

|

集中釆暖空调水系统釆取有效的动态水力平衡措施

|

5

|

|

F11

|

釆取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗,如变频空调

|

3

|

|

F12

|

合理设置或预留设置空调设施的位置和条件

|

2

|

|

F13

|

空调设备

的选用

|

Ⅲ达到国家空调器能效等级标准1级

|

4

|

|

Ⅱ达到国家空调器能效等级标准2级

|

(3)

|

|

Ⅰ达到国家空调器能效等级标准3级

|

(2)

|

|

F14

|

采用集中釆暖空调系统时,各房间室温可以调节

|

3

|

|

F15

|

室外机的位置

|

Ⅱ满足通风要求,且不易受阳光直射

|

3

|

|

Ⅰ满足通风要求

|

(2)

|

|

照明与电气

(10)

|

F16

|

公共区域(走廊、楼梯间、门厅、大堂、地下停车场等)照明系统釆取分区、定时、感应等节能措施

|

2

|

|

F17

|

选用节能型电梯,并釆取智能控制措施

|

4

|

|

F18

|

选用节能型电气设备

|

4

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

节能

(100)

|

可再生能源利用

(10)

|

F19

|

根据当地气候和自然资源条件,合理利用可再生能源提供生活热水(Rhw)或采暖空调能量(Rch)或发电量比例(Re)

|

Ⅲ≥60%

|

10

|

|

Ⅱ20%〜60%

|

(7)

|

|

Ⅰ≤20%

|

(4)

|

注:1 夏热冬暖地区住宅外墙的平均传热系数和外窗的传热系数必须符合该地区建筑节能设计标准中规定值,分值按I档7分取值。

2 Q(以下同)为节能标准限值(遮阳系数限值或传热系数限值)。

3 当建筑与围护结构的要求都满足时,不必进行节能综合平衡要求的计算。反之,就必须进行综合平衡计算和评判。

F.O.2节水评定项目应按表F.0.2进行评定。

表F.0.2节水评定指标(40分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

节水

(40)

|

节水器具及管材

(18)

|

F20

|

使用≤6L便器系统

|

4

|

|

F21

|

便器水箱配备两档选择

|

4

|

|

F22

|

使用节水型水龙头

|

4

|

|

F23

|

给水管道及部件釆用不易漏损的材料

|

4

|

|

F24

|

公共场所节水措施(洗手盆、淋浴器、便池等釆用非接触式水嘴或阀门等)

|

2

|

|

景观环境节水(16)

|

F25

|

人工景观水体补充用水为非自来水

|

6

|

|

F26

|

绿化使用滴灌、微喷等节水灌溉方式

|

5

|

|

F27

|

釆用雨水收集利用或下渗措施

|

5

|

|

非传统水源利用

(6)

|

F28

|

非传统水源用于绿化灌溉、道路冲洗、人工景观补水、洗车用水等

|

Ⅲ采用3项

|

6

|

|

Ⅱ采用2项

|

(4)

|

|

Ⅰ采用1项

|

(2)

|

F.0.3节地评定项目应按表F.0.3进行评定。

表F.0.3节地评定指标(20分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

节地

(20)

|

地下空间利用(15)

|

F29

|

地下或半地下停车位占总停车位的比例

|

Ⅲ≥80%

|

6

|

|

Ⅱ≥70%但

<80%

|

(5)

|

|

Ⅰ≥60%但

<70%

|

(4)

|

|

F30

|

设置车位时预留电动车充电桩

|

4

|

|

F31

|

部分公建(服务、健身娱乐、环卫等)利用地下空间情况

|

Ⅱ釆用2项

|

5

|

|

Ⅰ釆用1项

|

(3)

|

|

新型墙体材料

(5)

|

F32

|

采用新型墙体材料

|

5

|

F.O.4节材评定项目应按表F.0.4进行评定。

表F.0.4节材评定指标(40分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

节材

(40)

|

节材设计

(8)

|

F33

|

采用预制构件的比例

|

Ⅲ>50%

|

8

|

|

Ⅱ≥30%但<50%

|

(6)

|

|

Ⅰ≥15%但<30%

|

(4)

|

|

材料选用

(18)

|

F34

|

绿色建材和本地建材使用比例。包括:选用本地生产的建筑材料;制造耗能少、废弃物少的材料;不产生有害气体与污染的材料

|

Ⅲ≥90%

|

8

|

|

Ⅱ≥70%但<90%

|

(6)

|

|

Ⅰ≥50%但<70%

|

(4)

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

节材

(40)

|

材料选用

(18)

|

F35

|

使用以废弃物为原料生产的建筑材料

|

5

|

|

F36

|

主体结构釆用可再生建筑材料,如钢材、木材、竹材等

|

5

|

|

釆用新技术(14)

|

F37

|

选用预拌混凝土、预拌砂浆等工业化现浇施工技术

|

5

|

|

F38

|

高强高性能混凝土、高强钢筋、预应力钢筋混凝土技术、粗钢筋连接、新型模板与脚手架、信息管理技术、BIM技术、整体厨房、整体卫生间等

|

Ⅲ釆用其中

5〜6项

|

9

|

|

Ⅱ釆用其中

3〜4项

|

(7)

|

|

Ⅰ采用其中

1〜2项

|

(5)

|

附录G住宅安全性能评定指标

G.0.1结构承载能力评定项目应按表G.O.1进行评定。

表G.0.1结构承载能力评定指标(58分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

结构承载能力(58)

|

工程

质量

(12)

|

G01

|

☆结构工程(包括地基基础、主体结构及二次结构构件)设计、施工程序符合国家相关规定,施工质量验收合格且符合备案要求

|

12

|

|

地基基础(10)

|

G02

|

基础设计和工程验收文件齐备,地基基础满足承载力和稳定性要求,地基变形满足规范要求,且未对结构造成影响,沉降观测数据符合要求

|

10

|

|

荷载等级(16)

|

G03

|

Ⅱ楼面和屋面活荷载标准值高岀规范限值且高出幅度≥25%;并满足下列两项之一:

- 采用重现期大于现行规范要求的基本风压,或对住宅建筑群在风洞试验的基础上进行设计;

- 采用重现期大于现行规范要求的最大雪压,或考虑本地区冬季积雪情况的不稳定性,适当提高雪荷载值按本地区基本雪压增大20%采用

|

16

|

|

Ⅰ楼面和屋面活荷载标准值符合规范要求;基本风压、雪压重现期符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2012的要求

|

(10)

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

结构承载能力(58)

|

抗震设防(10)

|

G04

|

Ⅱ抗震构造措施高于抗震规范相应要求,或釆取抗震性能更好的结构体系、类型及技术。建筑机电抗震措施高于规范相应要求

|

10

|

|

☆Ⅰ抗震设计符合规范要求

|

(7)

|

|

结构外

观质量

(10)

|

G05

|

构件外观无质量缺陷及影响结构安全的裂缝,尺寸偏差符合规范要求

|

10

|

G.0.2建筑防火评定项目应按表G.0.2进行评定。

表G.0.2建筑防火评定指标(60分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

建筑防火

(60)

|

建筑

设计

(22)

|

G06

|

Ⅱ建筑耐火等级高于规范要求,二类高层住宅不低于一级,多层住宅不低于二级,单层住宅不低于三级

|

8

|

|

Ⅰ建筑耐火等级符合规范要求

|

(5)

|

|

G07

|

建筑总平面布局、住宅与相邻建筑之间防火间距符合规范要求

|

3

|

|

G08

|

建筑防火分区、平面布置符合规范要求

|

3

|

|

G09

|

安全出口的数量及安全疏散距离、安全出口、户门、疏散走道的净宽符合规范要求

|

3

|

|

G10

|

疏散楼梯间的形式和设置、疏散楼梯的净宽符合规范要求

|

3

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

建筑防火

(60)

|

建筑设计

(22)

|

G11

|

建筑高度大于54m的住宅,每户内设置靠外墙并有可开启外窗的房间,内外墙体的耐火极限不低于1.0h,房间门釆用乙级防火门,外窗的耐火极限不低于1.00h

|

2

|

|

建筑构造(13)

|

G12

|

住宅建筑外立面开口间防火分隔措施符合规范要求

|

2

|

|

G13

|

防火墙的设置符合规范要求

|

2

|

|

G14

|

电梯井、管道井等设置符合规范要求

|

2

|

|

G15

|

防火门(窗)的设置符合规范要求

|

2

|

|

G16

|

受高温或火焰作用易变形的管道,在贯穿楼板部位和穿越防火隔墙的两侧釆取阻火措施

|

2

|

|

G17

|

Ⅱ高于规范要求,建筑保温材料及建筑外墙的装饰材料的燃烧性能为A级

|

3

|

|

Ⅰ建筑保温材料及建筑外墙的装饰材料燃烧性能符合规范要求

|

(2)

|

|

消防设施(15)

|

G18

|

消防给水和消火栓系统设置符合规范要求

|

4

|

|

G19

|

住宅建筑内设置灭火器

|

2

|

|

G20

|

高层住宅户内配置轻便消防水龙

|

2

|

|

G21

|

自动灭

火系统

|

Ⅱ高于规范要求,建筑高度不大于100m的高层住宅建筑设置自动喷水灭火系统

|

3

|

|

Ⅰ按规范要求设置自动喷水灭火系统

|

(2)

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

建筑防火

(60)

|

消防设施(15)

|

G22

|

火灾自动报警系统

|

Ⅱ高层住宅建筑火灾自动报警系统设置高于规范要求,套内设置火灾探测器;多层住宅建筑套内设置独立式火灾探测器

|

2

|

|

Ⅰ高层住宅建筑火灾自动报警系统符合规范要求

|

(1)

|

|

G23

|

防排烟系统设置符合规范要求

|

2

|

|

灭火救援

(5)

|

G24

|

消防车道、消防登高场地设置符合规范要求

|

3

|

|

G25

|

高层住宅设置消防电梯

|

2

|

|

消防电气(5)

|

G26

|

消防电源和配电装置符合规范要求

|

3

|

|

G27

|

消防应急照明和疏散指示标志符合规范要求

|

2

|

注:G11,G15以及消防设施、灭火救援、消防电气分项中,按照现行防火规范不涉及的住宅建筑,可直接得分。

G.O.3燃气及电气设备安全评定项目应按表G.0.3进行评定。

表G.0.3燃气及电气设备安全评定指标(37分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

燃气及

电气设备安全

(37)

|

燃气设

备安全

(12)

|

G28

|

燃气器具为国家认证的产品,并具质量检验合格证书

|

2

|

|

G29

|

燃气管道的安装位置及燃气设备安装场所符合国家现行相关标准要求,外设有排风装置

|

2

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

燃气及

电气设备安全

(37)

|

燃气设备安全

(12)

|

G30

|

燃气灶具有熄火保护自动关闭阀门装置

|

2

|

|

G31

|

安装燃气设备的房间设置燃气浓度报警器

|

2

|

|

G32

|

燃气设备安装质量验收合格

|

2

|

|

G33

|

安装燃气装置的厨房釆取结构措施,防止燃气爆炸引发倒塌事故,烟道设置止回阀

|

2

|

|

电气设备安全

(25)

|

G34

|

电气设备及主要材料为通过国家认证的产品,并具有质量检验合格证书

|

2

|

|

G35

|

配电系统有完好的保护措施,包括短路、过负荷、接地故障、防电击、防雷电波入侵、防误操作措施等

|

3

|

|

G36

|

电气设备选型与使用环境条件相符合

|

2

|

|

G37

|

防雷措施正确,防雷装置完善

|

2

|

|

G38

|

配电系统的接地方式正确,用电设备接地保护正确完好,接地装置完整可靠,等电位和局部等电位连接良好

|

3

|

|

G39

|

导线材料釆用铜质,插座导线截面面积不小于2.5mm2,空调、厨房分支回路不小于4mm2

|

3

|

|

G40

|

导线

穿管

|

Ⅱ配电导线保护管全部釆用钢管,满足防火要求

|

3

|

|

Ⅰ配电导线保护管采用聚乙烯塑料管(材质符合国家现行标准规定,但吊顶内严禁使用),满足防火要求

|

(2)

|

|

G41

|

配电系统施工质量按有关规范验收合格

|

3

|

|

G42

|

电梯安装调试良好,经过安全部门检验合格

|

4

|

G.0.4日常安全防范措施评定项目应按表G.0.4进行评定。

表G.0.4日常安全防范措施评定指标(29分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

日常安全防范措施

(29)

|

防盗设施

(6)

|

G43

|

防盗户门

|

Ⅱ具有防火、防撬、保温、隔声功能・并具有良好的装饰性

|

4

|

|

Ⅰ具有防火、防撬、保温功能

|

(3)

|

|

G44

|

在有被盗隐患部位设防盗网、电子防盗等设施,对直通地下车库的电梯采取安全防范措施

|

2

|

|

防滑防跌措施

(6)

|

G45

|

公共空间(住宅门厅、走道等)及套内空间(厨房、卫生间、起居室、卧室、书房等)釆取防滑防跌措施

|

6

|

|

防坠落措施(17)

|

G46

|

中高层、高层住宅阳台栏杆(栏板)和上人屋面女儿墙(栏杆),其从可踏面起算的净高度≥1.1m(低层与多层住宅≥1.05m),栏杆垂直杆件间净距≤0.11m,非垂直杆件栏杆有防儿童攀爬措施

|

3

|

|

G47

|

窗外无阳台或露台的外窗,设有垂直栏杆,当从可踏面起算的窗台净高或防护栏杆的高度<0.9m时,有防护措施,放置花盆处釆取防坠落措施

|

3

|

|

G48

|

楼梯栏杆垂直杆件的净距≤0.11m;从踏步中心算起的扶手高度≥0.9m;当楼梯水平段栏杆长度>0.5m时,其扶手高度≥1.05m;非垂直杆件栏杆设防攀爬措施

|

3

|

|

G49

|

室内顶棚和内外墙面装修层牢固

|

3

|

|

G50

|

安全玻璃的使用符合相关规范要求

|

5

|

G.0.5室内污染物控制评定项目应按表G.0.5进行评定。

表G.0.5室内污染物控制评定指标(16分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

室内污染物控制(16)

|

墙体材料

(4)

|

G51

|

☆墙体材料的放射性污染、混凝土外加剂中释放氨的含量不超过国家现行相关标准的规定

|

4

|

|

防水材料

(4)

|

G52

|

防水材料的环保性能符合相关规范要求

|

4

|

|

室内装修材料

(4)

|

G53

|

☆室内各类装修材料的有害物质含量

不超过国家现行相关标准的规定

|

4

|

|

室内环境污染物含量

(4)

|

G54

|

☆室内氨、游离甲醛、苯、氨和总挥发性有机化合物(TVOC)浓度不超过国家现行相关标准的规定

|

4

|

附录H 住宅耐久性能评定指标

H.0.1结构工程评定项目应按表H.0.1进行评定。

表H.0.1结构工程评定指标(20分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

结构工程

(20)

|

勘察报告

(4)

|

H01

|

Ⅱ勘察点数量符合相关规范的要求

|

3

|

|

Ⅰ勘察点数量与相邻建筑可借鉴勘察点总数符合相关规范要求

|

(2)

|

|

H02

|

确定了地基土与土中水的侵蚀种类与等级,提出相应的处理建议

|

1

|

|

结构设计

(8)

|

H03

|

Ⅱ结构的耐久性措施比设计工作年限50年的要求更高

|

5

|

|

☆Ⅰ结构的耐久性措施符合设计工作年限50年的要求

|

(3)

|

|

H04

|

Ⅱ结构设计(含基础)措施(包括材料选择、材料性能等级、构造做法、防护措施)普遍高于有关规范要求

|

3

|

|

Ⅰ结构设计(含基础)措施符合有关规范的要求

|

(2)

|

|

结构工程质量

(3)

|

H05

|

Ⅱ按有关规范的规定进行了结构工程(含基础)施工质量验收,验收结论为合格

|

3

|

|

Ⅰ按有关规范的规定施工、监理,质量保证资料齐全、完整,具有可追溯性

|

(2)

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

结构工程

(20)

|

结构位置尺寸及外观质量

(2)

|

H06

|

Ⅱ结构和构件位置合理,现场检查外露结构构件尺寸、垂直度符合要求,结构构件及围护构件无异常裂缝及其他可见质量缺陷

|

2

|

|

Ⅰ结构和构件位置合理,现场检查外露结构构件尺寸、垂直度符合要求,结构构件及围护构件个别点存在可见质量缺陷,但不存在严重质量缺陷

|

(1)

|

|

结构监测数据

(3)

|

H07

|

Ⅱ主控项目进行过第三方实体抽样检测,检测结论为全部符合设计要求

|

3

|

|

Ⅰ主控项目进行过第三方实体抽样检测,检测结论为大部分符合设计要求,其他经整修后符合设计要求,比例不超过10%

|

(2)

|

H.0.2地下防水工程评定项目应按表H.0.2进行评定。

表H.0.2地下防水工程评定指标(15分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

地下防水工程(15)

|

防水设计

(6)

|

H08

|

设计工作年限,地下室不低于50年

|

3

|

|

H09

|

防水混凝土的抗渗等级满足要求

|

2

|

|

H10

|

设计提出防水材料的性能指标

|

1

|

|

防水材料

(2)

|

H11

|

Ⅱ设计要求的全部性能指标进行了检验和产品认证,结论符合相应标准要求

|

2

|

|

Ⅰ设计要求的主要性能指标进行了检验,检验结论符合相应标准要求

|

(1)

|

|

评定项目

及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

地下防水工程(15)

|

防潮与防渗漏措施

(5)

|

H12

|

首层墙体与地面的防潮措施符合《住宅设计规范》GB50096-2011的规定

|

1

|

|

H13

|

外墙的防渗措施符合《住宅设计规范》

GB50096-2011的规定

|

2

|

|

H14

|

地下室的防水细部处理措施符合《住宅设计规范》GB50096-2011的规定

|

2

|

|

地下防水

工程质量

(2)

|

H15

|

地下防水工程蓄水等检验情况符合《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011的规定

|

2

|

H.0.3有防水要求的房间评定项目应按表H.0.3进行评定。

表H.0.3有防水要求的房间评定指标(12分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

有防水要求的房间

(12)

|

防水设计

(3)

|

H16

|

防水设计符合规范要求

|

2

|

|

H17

|

防水节点的细部处理符合规范要求

|

1

|

|

防水材料

(3)

|

H18

|

防水材料性能指标的检验和产品认证符合规范要求

|

3

|

|

施工质量及验收

(4)

|

H19

|

进行防水工程施工质量验收,验收结论为合格

|

2

|

|

H20

|

全部防水工程蓄水或淋水检验,无渗漏现象

|

2

|

|

外观质量

(2)

|

H21

|

现场检查,防水工程排水顺畅、无渗漏痕迹

|

2

|

H.0.4屋面防水评定项目应按表H.0.4进行评定。

表H.0.4屋面防水评定指标(10分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项

序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

屋面防水

(10)

|

防水材料

(2)

|

H22

|

防水材料性能指标的检验和产品认证符合标准要求

|

2

|

|

防水工程质量

(2)

|

H23

|

屋面防水工程施工质量验收情况符合《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012的规定

|

2

|

|

外观质量

(4)

|

H24

|

屋面防水工程外观质量符合《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012的规定

|

2

|

|

H25

|

n屋面坡度、坡向、女儿墙、天沟、落水口等防水细部处理质量情况良好

|

2

|

|

I屋面坡度、坡向、女儿墙、天沟、落水口等防水细部处理质量情况一般

|

(1)

|

|

成品保护

(2)

|

H26

|

屋面防水工程正常使用和维护情况,后期附加设施(太阳能、通信等)无破坏防水层情况

|

2

|

H.0.5装修工程评定项目应按表H.0.5进行评定。

表H.0.5装修工程评定指标(10分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

装修工程

(10)

|

装修设计

(3)

|

H27

|

Ⅱ外墙装修的设计工作年限不低于20年,且提出部分装修材料的性能指标

|

3

|

|

Ⅰ外墙装修的设计工作年限不低于15年,且提出部分装修材料的性能指标

|

(1)

|

|

装修材料

(4)

|

H28

|

Ⅱ设计提出的全部性能指标均进行了检验,并提供产品认证证书

|

4

|

|

Ⅰ设计提出的部分性能指标进行了检验,检验结论为符合要求

|

(2)

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

装修工程

(10)

|

装修工程质量

(3)

|

H29

|

按有关规范的规定进行了装修工程施工质量验收,验收结论为合格且无明显起皮、空鼓、裂缝、变色、过大变形和脱落等现象

|

3

|

H.0.6管线工程评定项目应按表H.0.6进行评定。

表H.0.6管线工程评定指标(7分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

管线工程

(7)

|

管线工程设计

(3)

|

H30

|

Ⅲ管线工程的设计工作年限不低于

25年

|

3

|

|

Ⅱ管线工程的设计工作年限不低于20年

|

(2)

|

|

Ⅰ管线工程的设计工作年限不低于

|

(1)

|

|

管线材料

(2)

|

H31

|

管线材料提供符合标准要求的检验报告和产品认证证书

|

2

|

|

管线工程

施工质量

(2)

|

H32

|

按有关规范的规定进行了管线工程施工质量验收,验收结论为合格

|

2

|

H.0.7设备工程评定项目应按表H.0.7进行评定。

表H.0.7设备工程评定指标(8分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

设备工程

(8)

|

设计或选型

(4)

|

H33

|

Ⅲ设计工作年限不低于25年且提出设备与工作年限相符的耐用指标要求

|

4

|

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

设备工程

(8)

|

设计或选型

(4)

|

H33

|

Ⅱ设计工作年限不低于20年且提出设备与工作年限相符的耐用指标要求

|

(2)

|

|

Ⅰ设计工作年限不低于15年且提出设备的耐用指标要求

|

(1)

|

|

设备质量

(2)

|

H34

|

全部设备均提供符合标准要求的检验报告和产品认证证书

|

2

|

|

设备安装质量

(2)

|

H35

|

设备安装质量按有关规定进行验收,验收结论为合格

|

2

|

H.0.8门窗评定项目应按表H.0.8进行评定。

表H.0.8门窗评定指标(9分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

门窗

(9)

|

设计或选型

(3)

|

H36

|

Ⅲ设计工作年限不低于30年

|

3

|

|

Ⅱ设计工作年限不低于25年

|

(2)

|

|

Ⅰ设计工作年限不低于20年

|

(1)

|

|

门窗质量

(2)

|

H37

|

门窗提供符合标准要求的检验报告和产品认证证书或能效标识

|

2

|

|

门窗安装质量

(2)

|

H38

|

安装牢固,按有关规范进行了门窗安装质量验收,验收结论为合格

|

2

|

|

外观质量

(2)

|

H39

|

门窗尺寸准确,表面洁净、无翘曲,面层色泽一致、无损伤,启闭灵活、关闭严密,金属件无锈蚀

|

2

|

H.0.9外墙保温评定项目应按表H.0.9进行评定。

表H.0.9外墙保温评定指标(9分)

|

评定项目及分值

|

分项及分值

|

子项序号

|

定性定量指标

|

分值

|

|

外墙保温

(9)

|

系统选型

(2)

|

H40

|

设计工作年限符合设计要求

|

2

|

|

系统组成材料质量

(4)

|

H41

|

各种组成材料由系统供应商整套提供

|

2

|

|

H42

|

各种组成材料的性能指标符合设计要求

|

2

|

|

工程实体

施工质量

(3)

|

H43

|

系统各层构造做法符合规范要求

|

2

|

|

H44

|

饰面层施工质量无开裂、渗水、翘曲、脱落现象

|

1

|

本标准用词说明

1为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

2《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

3《住宅设计规范》GB50096-2011

4《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018

5《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

6《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

7《地表水环境质量标准》GB3838-2002

8《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921-2019

9《公共场所设计卫生规范第3部分:人工游泳场所》GB37489.3-2019

10《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016

11《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2017

根据原北京市质量技术监督局《关于印发 2016 年北京市地方标准制修订项目计划的通知》(京质监标发[2016]22 号)的要求。本规程编制组经过深入调查研究,认真总结实践经验,并在广泛征求意见的基础上,对《透水混凝土路面技术规程》DB 11/T 775-2010 进行了修订。

根据原北京市质量技术监督局《关于印发 2016 年北京市地方标准制修订项目计划的通知》(京质监标发[2016]22 号)的要求。本规程编制组经过深入调查研究,认真总结实践经验,并在广泛征求意见的基础上,对《透水混凝土路面技术规程》DB 11/T 775-2010 进行了修订。 根据《关于下达2009年度天津市建设系统第一批工程建设地方 标准编制计划的通知》(建科教〔2009〕338号)文件要求,标准 编制组经广泛调研,认真总结实践经验的基础上,修订本标准。 本标准的主要内容是:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.照明设 计;5.照明节能;6.光污染控制;7.供配电与安全;8.施工、检测及 验收;9.管理与维护。 本标准修订的主要内容是增加了照明节能、光污染控制、供配 电与安全、施工、检测及验收、管理与维护等。 本标准由天津市住房和城乡建设委员会负责管理,由天津市市 容景观服务中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和 建议,请寄天津市市容景观服务中心(地址:天津市河西区奉化道 18号,邮编:300202)。本标准主编单位 :天津市市容景观服务中心

根据《关于下达2009年度天津市建设系统第一批工程建设地方 标准编制计划的通知》(建科教〔2009〕338号)文件要求,标准 编制组经广泛调研,认真总结实践经验的基础上,修订本标准。 本标准的主要内容是:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.照明设 计;5.照明节能;6.光污染控制;7.供配电与安全;8.施工、检测及 验收;9.管理与维护。 本标准修订的主要内容是增加了照明节能、光污染控制、供配 电与安全、施工、检测及验收、管理与维护等。 本标准由天津市住房和城乡建设委员会负责管理,由天津市市 容景观服务中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和 建议,请寄天津市市容景观服务中心(地址:天津市河西区奉化道 18号,邮编:300202)。本标准主编单位 :天津市市容景观服务中心 1总则

1总则 1总则

1总则 1 总则

1 总则 为规范本市建设工程无障碍设计,构建城市无障碍环境,提高全龄全民生活质量,受深 圳市住房和建设局委托,编制组经广泛调查研究,认真总结国内相关建设成果和实践经验, 依据或参考有关技术标准,并在充分征求相关方面意见的基础上,制定本标准。 本标准主要技术内容包括:1 总则; 2 术语;3 基本规定;4 无障碍设施的设计要求;5 城市道路;6 城市广场;7 城市绿地;8 城市建筑;附录 A。 本标准由深圳市住房和建设局提出、业务归口及批准发布,由深圳大学本原设计研究中 心负责具体技术条文解释。1 总则

为规范本市建设工程无障碍设计,构建城市无障碍环境,提高全龄全民生活质量,受深 圳市住房和建设局委托,编制组经广泛调查研究,认真总结国内相关建设成果和实践经验, 依据或参考有关技术标准,并在充分征求相关方面意见的基础上,制定本标准。 本标准主要技术内容包括:1 总则; 2 术语;3 基本规定;4 无障碍设施的设计要求;5 城市道路;6 城市广场;7 城市绿地;8 城市建筑;附录 A。 本标准由深圳市住房和建设局提出、业务归口及批准发布,由深圳大学本原设计研究中 心负责具体技术条文解释。1 总则 前言

前言 1总则

1总则 1 总 则

1 总 则 1总则

1总则 1范围

1范围 按照山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局《关于印发2020年第一批山东省工程建设标准制订、修订计划的通知》(鲁建标字2020]11号)的要求,编制组依据国家和行业相关标准,经深入调查研究和广泛征求意见,参考国内研究成果并结合山东地区的气候条件、地域特点与经济社会发展状况,对山东省工程建设标准《绿色建筑设计规范》DB37/T5043—2015进行了修订。

按照山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局《关于印发2020年第一批山东省工程建设标准制订、修订计划的通知》(鲁建标字2020]11号)的要求,编制组依据国家和行业相关标准,经深入调查研究和广泛征求意见,参考国内研究成果并结合山东地区的气候条件、地域特点与经济社会发展状况,对山东省工程建设标准《绿色建筑设计规范》DB37/T5043—2015进行了修订。 1总则

1总则 1 范围

1 范围

1 总 则

1 总 则 1总 则

1总 则 1总则

1总则 1范围

1范围 1范围

1范围

广东南岭生态旅游公路规划(2020-2035年)为加快构建“一核一带一区”区域发展新格局,贯彻落实《交通强国建设纲要》关于深化交通运输与旅游融合发展的要求,探索绿色交通发展新模式,促进我省北部生态发展区实现生态优先、绿色发展,制订本规划。本规划是指导广东南岭生态旅游公路建设发展的指导性文件,规划期限为2020年至2035年。

广东南岭生态旅游公路规划(2020-2035年)为加快构建“一核一带一区”区域发展新格局,贯彻落实《交通强国建设纲要》关于深化交通运输与旅游融合发展的要求,探索绿色交通发展新模式,促进我省北部生态发展区实现生态优先、绿色发展,制订本规划。本规划是指导广东南岭生态旅游公路建设发展的指导性文件,规划期限为2020年至2035年。