而是项目信息的有序组织

CDE是国内BIM发展被忽略的一个名词

所以这篇文章聊一聊Common Data Environment

封面来源:gofore.com

本文约有9700字,阅读需要约35分钟

前言

本文写了很久,因为用一篇文章来讲明白CDE是什么的难度无异于用同样的篇幅讲明白BIM是什么。和BIM一样,CDE也可以用简单的一句话来概括,简单的名词与定义可方便技术的普及与推广,但也容易造成理解的误区。复杂的定义可以说明技术的本质,但也会让人感觉繁琐而远离这个技术。

在反复修改了很多次之后,我还是把这篇文章又写成了近万字的长文。但即使如此我感觉也没能描述清楚CDE是什么,因为比起技术,CDE更像是一种项目管理的意识形态。

– 01 –

CDE概述

如果翻阅世界主要国家的BIM标准,我们会发现这些标准对BIM的陈述都是围绕着Common Data Environment(CDE)展开:CDE在整个BIM的流程中占据核心的位置。

CDE在BIM的理论体系中是一个和IFC、LOD(LONI)等一样重要的名词,但在国内却很少被提到,甚至还没有统一的翻译。或者说国内一直有类似于“CDE”的表述存在,但还未形成像国外那样系统性的方法论、标准、产品体系。

CDE在BIM体系中的位置,图片来源:PAS 1192-2

国外的东西不代表就是好。但我觉得还是可以用一篇文章来系统性的聊一聊这个在BIM体系里非常重要但在国内却较少提及的Common Data Environment。

– 02 –

CDE发展史

像以前的文章一样,在正式介绍CDE前,我们简单介绍下CDE的发展史,看一看为什么会出现这个名词。

2.1 项目信息管理诉求

CDE出现的最大原因便是建设过程对项目信息管理的诉求:建筑是一个异常庞大而复杂的系统,涉及到的专业、参与和使用方众多,其生产过程中产生的信息庞大,而且这些信息随着建设、使用过程又是动态变化且需多方协调的。

建筑行业对信息管理的诉求

所以建筑行业一直在寻找一系列的方法,用来把生产过程的信息有效管理起来、提升信息使用和协作效率的方式,避免因信息偏差与错误造成的生产浪费。

2.2 方法的发展

这个探索的过程大致按照两个逻辑主线开展着:一个是信息与信息之间,一个是信息自身内部:

1、信息与信息之间:

这是我们广义理解的信息管理,大致的意思就是如何把项目的各类信息(文档)进行有效的归类、管理,以方便使用和协作。

在上个世纪60年代开始,欧美主要国家一方面开始用编码的方式对建筑生产对象进行分类、编号,例如每个材料、每个施工对象都有一个统一的编码;

感兴趣的同学可以继续阅读BIMBOX的《空间基因:建筑信息编码简史》,点击图片阅读原文,图片来源:BIMBOX

另一方面行业对建设过程所需生产的信息对象也进行规范化,例如把信息分为图纸、变更、方案、报告等。

这样一来,项目信息便形成了结构化的形式,不同管理人员更容易对信息进行检索、应用、协作、更新、维护。

文档分类与归类,图片来源:BIMBOX,点击图片阅读BIMBOX《空间基因:建筑信息编码简史》

2、信息自身内部:

除了信息与信息之间需要结构化的形式,信息里面的内容也需要同样的规范。

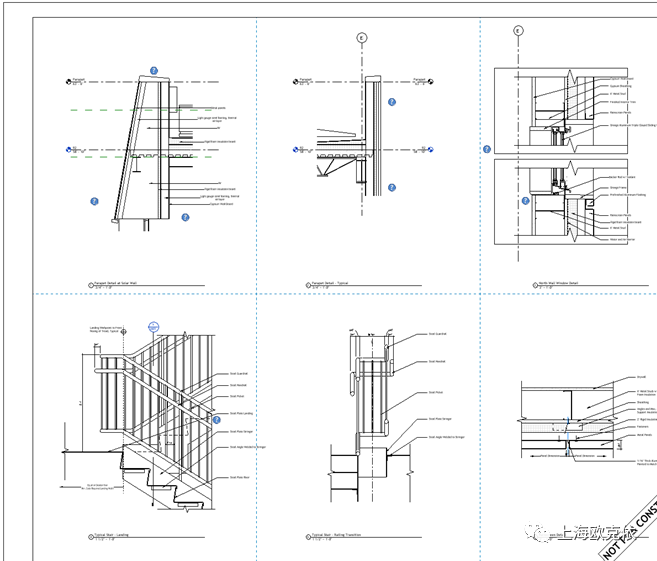

例如图纸:图纸与图纸之间可以通过结构化进行梳理,但是一张图纸内部本身也包含了大量信息,这些信息往往是更为重要的直接工程信息。为了更方便和准确的从一张图纸中获取工程信息,欧美主要国家也对信息里面内容的规范化做了大量工作。

还是以图纸为例,英国在1969年就发布了针对制图规范化的BS 1192:1969,即通过对图纸内容表达方式的统一,例如绘图原则、视图设置、注释等,确保各方能在同一个图形文件中快速、准确获取相同的信息。

BS 1192-1:1984,计算机制图规范,图片来源:BSI官网

随着商业计算机和CAD的出现,英国时隔15年后对1192进行了升级:在1984年发布了针对计算机制图而更新的BS 1192系列。随着计算机的进一步发展和三维CAD的流行,BS 1192在1990年进行了再次更新,对三维制图进行了规范。

同编码标准一样,除了英国以外的主流国家均有类似的标准发布。这些标准的本质都是对工程信息的主要来源:图形信息(graphic information)的自身内部信息结构进行规范统一。不仅图形信息,主要工程文档类型均有类似的管理标准,例如对特定文档的目录、包含内容、制式等。

3、信息管理的方法

长久以来,建设工程行业一直通过编码、文档等管理标准的集成应用,来对项目信息进行有序的组织和管理。这两条技术逻辑线与管理方法的融合,最后形成了像BS 1192-2007这样的标准,也就是CDE的形态。

本文后面将提到的BS 1192-2007便是编码、图纸、文档、流程标准的集成(参照本文第2.5节:CDE名称的出现)。考虑到BS 1192-2007是ISO 19650的前身,所以我们现在说的”BIM”其实在很久之前就以编码、制图规范、信息管理、标准化流程等形式存在了。

2.3 工具的发展

顺着方法的发展,行业对应的工具也顺应发展着。

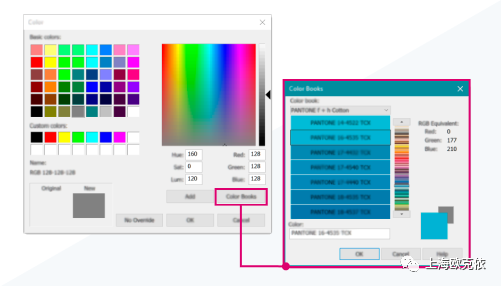

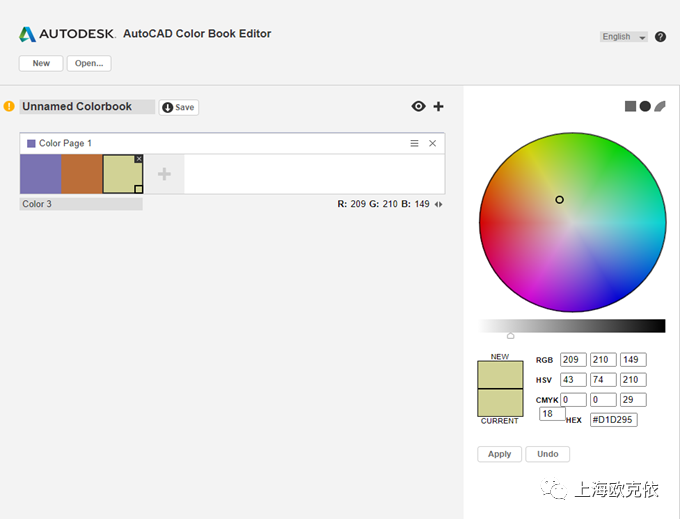

一方面是生产信息的工具本身,这些工具除了自身开发的功能外,对标准的要求也做了大量的适配。例如CAD中的图层、注释等表达方式,制图构件库的分类、展示、以及编码、命名、信息录入等内置功能,都是为了更好地匹配当时的制图规范要求。

另一方面是针对信息与信息之间的管理,行业开始出现文档管理系统(DMS)。在没有计算机时,管理人员通过编码和便签对纸质文档进行有序归类,方便管理和查阅。计算机出现后,纸质文档开始逐步电子化。

没有计算机时的文档管理,图片来源:ViewPoint.com

随着电子文档的增多,文档管理系统开始出现,但这时的文档管理系统主要是把纸质文档管理的动作电子化,工作方式没有显著改变。

到了90年代初,随着独立商业网络的发展,电子文档的存储和传递方式开始逐渐丰富:网页、FTP、邮件、OA、各类存储载体等。这个时候,部分文档管理系统也开始反向对建筑行业工作流程的规范化提出要求,而一部分流程又被吸收到了前面所说的标准中。

ProjectWise前身TeamMate对文档的管理流程和包含内容,图片来源:Bentley Communities

其中比较有代表性的产品包括已经有40多年历史现在还广泛使用的ViewPoint、有30多年历史的TeamMate(ProjectWise前身)等。如果翻阅ViewPoint、ProjectWise等产品的历史文档,都还能找到对1192历史系列标准的支撑说明。

所以产品和方法一直是处于相辅相成的发展状态。

2.4 方法和工具的固化

随着时间的推移、技术的发展,关于工程信息管理的方法、标准、产品开始越来越融合。方法论和配套产品开始逐渐固化并细分。

首先,行业逐渐把项目信息类型做了对应的分类,不同的项目信息类型对应的管理方式也不同。BS 1192-5:1990开始将建筑信息分为了三大类:

-

图形信息(Graphic information):指二三维CAD、GIS等用数字方式表达空间位置和形状)

-

非图形信息(Non-graphic information,Documentation):我们广义理解的各类文档

-

数据(Data):数字与数字等数据信息。

BS 1192-5: 1990(BS 1192:2007和ISO 19650-1的爷爷辈标准), 图片来源:BSI官网

其次,行业对不同信息类型的阶段做了区分:信息在不同阶段的管理方式是不一样的(可参考本文第3.3节:CDE工作场景)。

BS 1192对信息的4个阶段定义,图片来源:BS 1192:2007

与方法论配套的产品也在一直进化着,针对不同信息类型和不同阶段,开始有了产品区分(可参考本文第4.1节:CDE产品概述)。

因为内置了一系列标准化的支撑项目管理和信息管理的方法论,这些产品也和我们理解的传统网盘有了明显的区分 (很多人会误把CDE等同于网盘)。

2.5 CDE名称出现

随着时间推移到2007年,英国在这一年对BS 1192进行了再次升级,使其变成了广义的建设全过程的信息管理和协作标准:《建筑,工程和施工信息的协同生产-实务守则》(Collaborative production of

architectural, engineering and construction information. Code of practice)。

按照BS 1192:2007的导言,其内容涉及了以下几个标准:

-

ISO 82045-5 文档管理标准

-

ISO 12006-2 编码标准

-

ISO 13567-2 CAD制图规范

Common Data Environment (CDE)便是在BS 1192-2007中第一次被提及:BS 1192-2007把前面所提到行业几十年对项目信息管理所探索的方法、标准、工具囊括到了这个叫“CDE”的名词里。

BS 1192-2007对CDE的定义如下:CDE是一个确保项目各方信息源统一的方法。(A “Common Data

Environment” approach should be adopted to allow information to be

shared between all members of the project team.)。BS

1192-2007原文强调了 “Approach”,所以CDE是一个方法和过程,而不是一个单纯的平台。

2.6 BIM Level 2 / ISO 19650

CDE最早出现时并不是针对BIM的技术,但随着技术的发展,BIM逐渐成为项目信息的重要来源,加之英国又开始推动本土BIM标准的国际化,CDE开始逐渐成为BIM的底层技术。

拓展阅读:英国的BIM顶层设计,点击图片阅读原文

其实不止是英国,全球主要国家的BIM体系在发展中都出现了类似“CDE”形态的概念:即通过一系列的工具、方法、标准来对项目信息进行协作与管理。

美国早期BIM标准也在描绘类似于CDE的形态,图片来源:NBIMS v1.0

但随着BIM Level 2的强制令的推行,和英国BIM标准的国际化,英国所提出的“CDE”开始变成国际上广泛认可的一个名词:Autodesk,Bentley,Oracle等国际主流软件公司,均开始用CDE这个名词来描述其对应的信息管理产品。

CDE名词逐渐被国际接受,用来描述项目信息管理所对应的方法、标准和产品,图片来源:buildingSMART

– 03 –

Common Data

Environment

花这么多篇幅讲历史主要是为了说明两个论点:

1、CDE不是人造的技术,它是行业发展到一定阶段必然出现的产物:是几十年工程管理诉求和经验总结出来的方法论、产品和标准体系,只不过恰巧取了一个名字叫“CDE”。

2、大部分人对CDE的认知是一个网盘或者协同平台,但CDE不局限于此:一方面CDE针对不同应用场景需要不同的产品做支撑;另一方面,没有方法论、流程、标准的支撑,单纯的CDE产品体系发挥不了作用。

表达完这两个论点,开始正式进入到CDE的介绍。

3.1 CDE定义

其实和BIM一样,不同的人心目中对CDE有着不同理解与认知。按照CDE的起源和发展历程,ISO 19650对CDE的定义应该血统最正:在项目或资产管理中,对来自所有信息源信息的收集、管理、传递的过程。(Agreed source of information for any given project or asset, for

collecting, managing and disseminating each information container through a

managed process.)。

简而言之,CDE是项目在建设和运营阶段信息管理所需要用到的一系列方法和一系列工具。

简单的名词与定义可方便技术的普及与推广,但也容易造成理解的误区。越复杂的定义越能说明技术的本质,但也会让人越远离这个技术。所以这里简单又复杂地提炼几个CDE要点:

1、CDE作为BIM的基础性技术,并不代表只涉及BIM模型相关的内容,还包含文档、图纸、影像资料、数据等一切工程信息。实际上ISO 19650就是项目信息管理标准,国外现在把项目信息管理所涉及的动作都会归类到“BIM”里。

2、CDE对应的并不只是一个软件,就像“BIM”不是一个软件一样。CDE背后对应的是一个软件体系:不同类型的信息在不同管理阶段需要不同的软件做支撑。

3、CDE不止是软件,单纯的软件不能解决问题,需要有配套的方法,这个配套的方法与标准体系也是CDE的一部分。

3.2 CDE包含内容

1、首先CDE对项目信息类型进行了分类,顺着BS 1192-5:1990对项目信息的分类,ISO 19650将建设过程所涉及的信息分类进行了固化:

-

文档(Documentation):我们广义理解的各类文档,包括方案、日报、影像资料等,可以整体理解为工程电子资料;

-

几何/图形信息(Geometrical Information):二三维CAD、BIM、GIS等图形信息

-

数据信息(Alphanumerical Information):所有用数字和字母表达的信息,也就是数据。

项目信息类型分类,图片来源:ISO 19650-1

2、其次,CDE对信息所处的阶段进行了分类,每种工程信息的生产与应用都包含了4个阶段:

工作状态(Work in Progress):信息在自身手中编辑工作时的状态;

共享状态(Shared):信息共享给其他人进行协作编辑、审核时的状态;

发布状态(Published):信息的里程碑版本,正式从一个团队手上移交给其他团队的状态;

存档状态(Archive):里程碑文件的存档,供未来回溯查阅使用。

项目信息生产和应用过程中的4个阶段,图片来源:ISO 19650-1

3、CDE定义了不同类型的信息在不同阶段的管理方法

三类工程信息在四个阶段的管理会涉及到不同的工具,同时也会涉及到不同的管理流程与要求,例如从一开始的EIR到BEP,再到其中的Data

Segration & Federation、MPDT、TIDP、MIDP、编码、MetaData(元数据)、Attributes(数据)等,都是CDE管理所涉及的方法。

CDE的项目信息管理流程,图片来源:PAS 1192-2

与CDE相关的配套支撑工作,图片来源:PAS 1192-2

为了避免这篇文章太过复杂(其实并不复杂,复杂的是英文单词),本篇文章将跳过对这些名词的阐述,先从工具与工作场景对CDE进行解释。未来JoyBiM会对ISO

19650以及CDE中所有涉及的名词与方法论进行阐述,最终把ISO

19650的逻辑线串联成一个闭环。

拓展阅读:Employer Information

Requirements,点击图片阅读原文

3.3 CDE工作场景

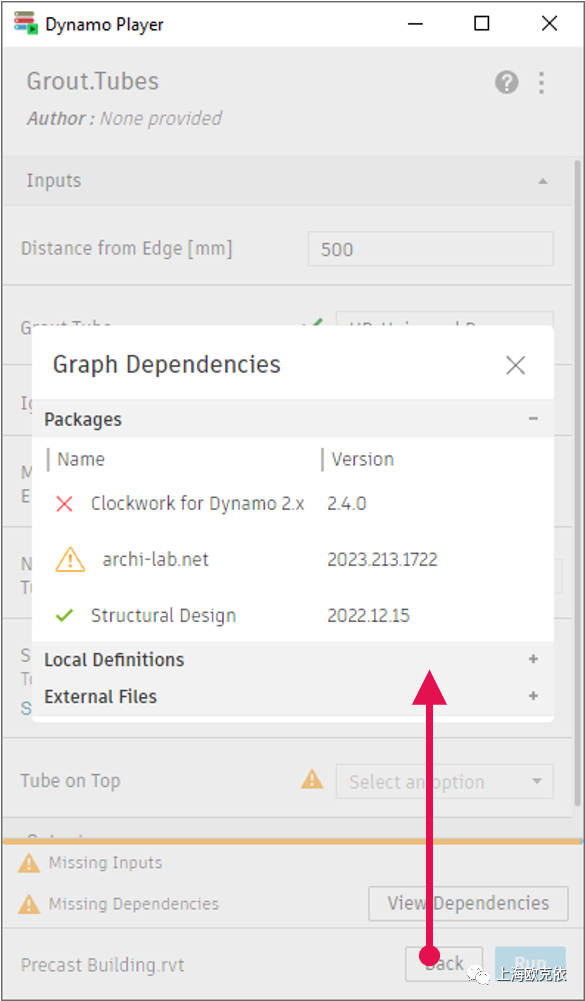

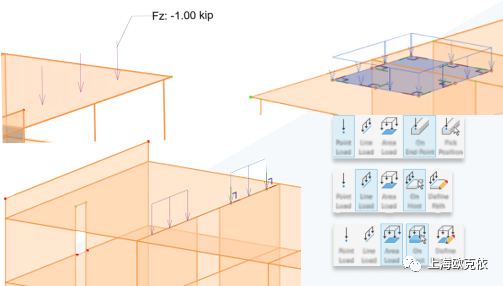

为了更好的阐述CDE是什么,这里直接用CDE的工作场景来进行阐述。(备注:下面提到的软件都可以看做是CDE的体系,但仅是举例,并不是唯一工具。)

1.文档(Documentation)

拿一个项目在编写施工技术方案的过程作为工作场景:

总包技术部的技术人员首先会通过Word软件编制了一个初步的技术方案。这时这个技术方案文档便处于“工作状态(Work in Progress),存储在自己的电脑上;

然后技术方案需要有部门和管理人员的审核、讨论,这时技术员将技术方案文档从个人电脑存储到了OneDrive并在SharePoint上发布,形成了“共享状态(Shared)”

由于技术方案众多,技术员在SharePoint上给方案做了对应的文档分类、编号、命名、版本、内容概述、涉及人员等方面的备注(这个就是元数据的一种形式),方便后期对文档的统一管理;

发布完成后,各个部门与领导班子通过SharePoint与Office 365的协作功能,对方案进行审核与协同编辑,所有协同编辑的内容会留痕,并且大家对审核一直进行逐一回复和销项;

不同部门对技术方案进行审核、批注、修改和销项,图片来源:基于SharePoint的Office 365协作图片(实际项目截图,文字做了模糊处理)

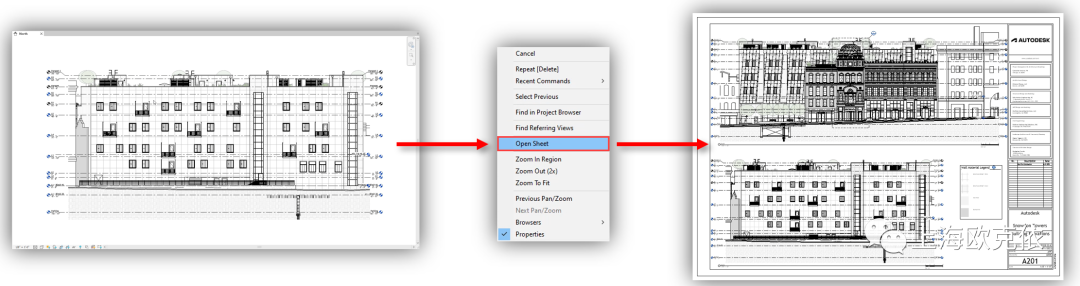

所有问题销项后,技术方案可以报送监理与业主,于是项目在SharePoint快速走完内部审批流程,将技术方案变成”发布状态”(Published),正式上传至业主指定的Aconnex进行审批。

有关这个文档的所有操作都会留痕,所有版本随时可追溯。文档被赋予元数据(可以理解为属性),方便对文档进行结构化管理。

最终方案审批通过并按方案执行完毕后,技术方案变成“存档”状态(Archived),在指定的媒介中进行保存。

以上的这些工作会有固定的管理方法论作为支撑:如TIDP、MIDP等(文档交付规划、计划)。

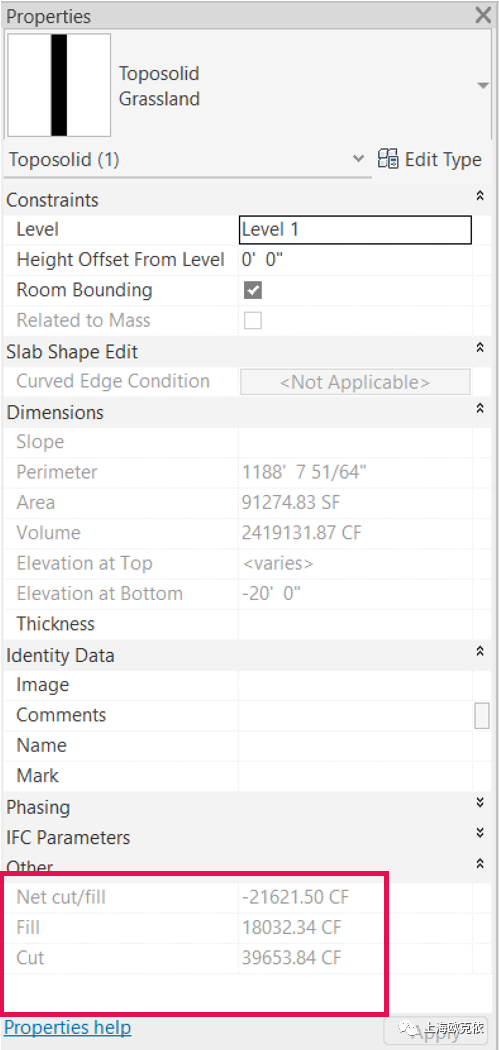

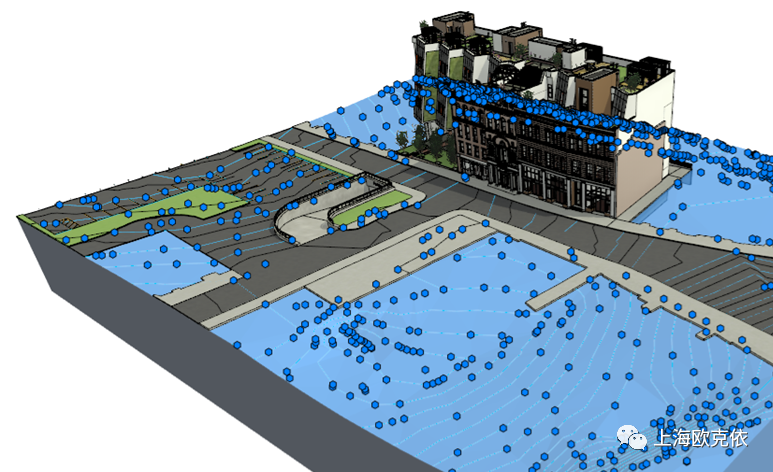

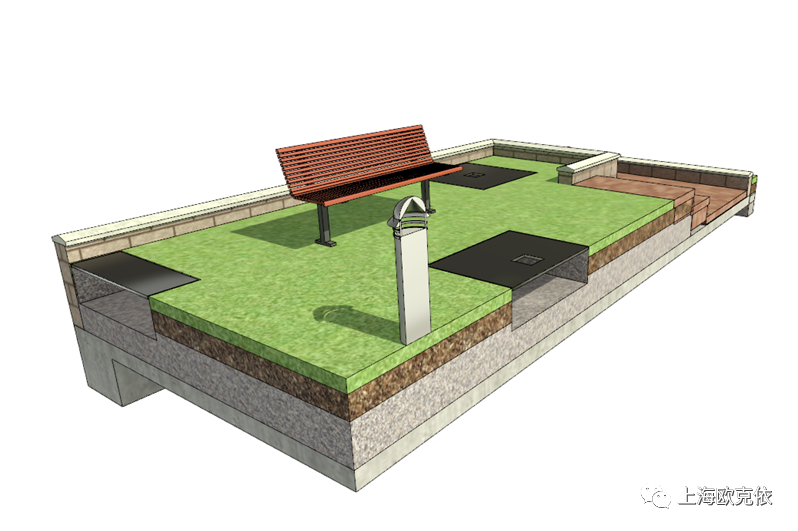

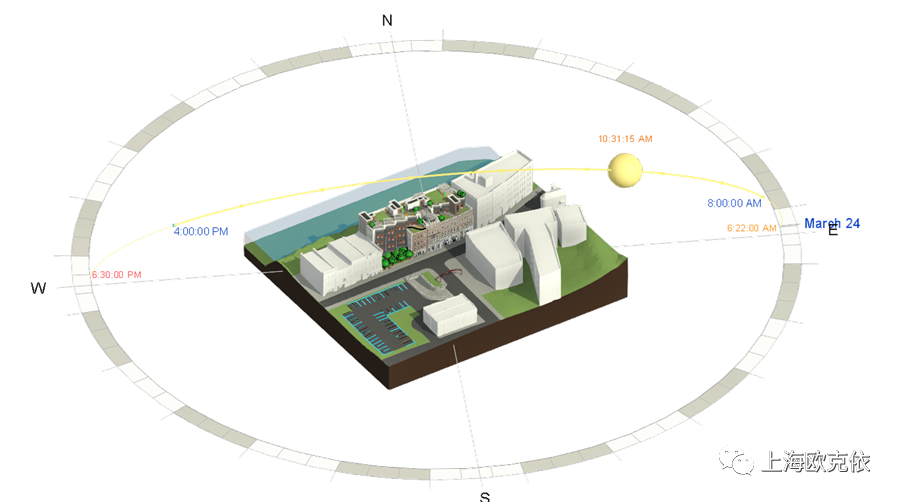

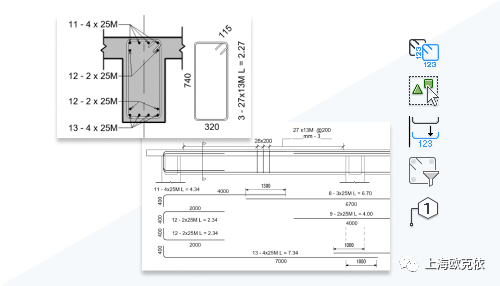

2.几何/图形信息(Geometrical Information)

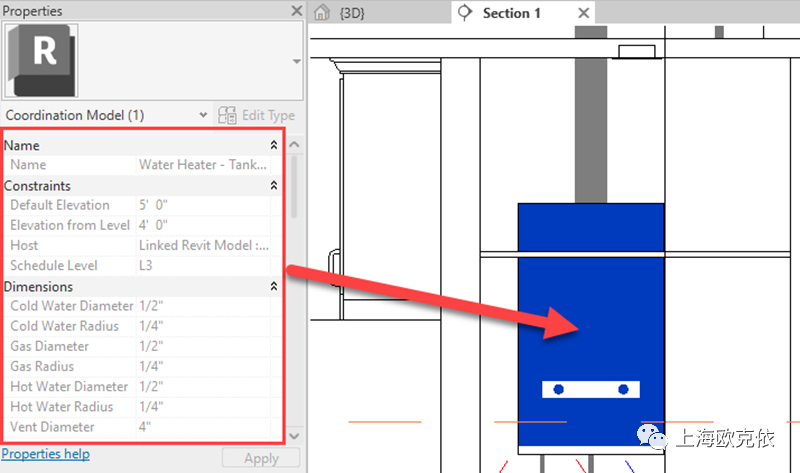

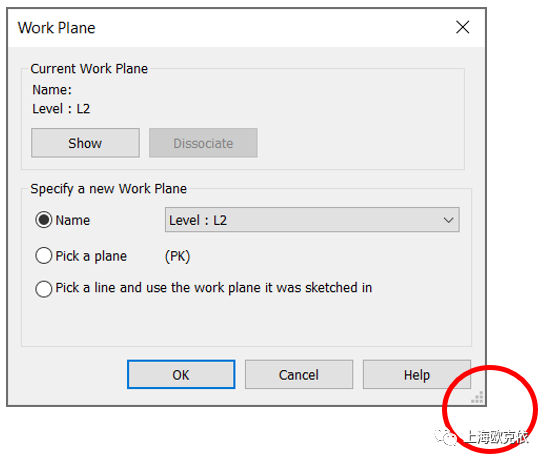

几何信息的CDE工作方式与文档类似,例如针对设计工作:

设计团队的某个专业首先在Revit环境中开展自身的设计工作(Working in Progress阶段);

设计成果到一定阶段后便将模型在一个服务器环境或者BIM

360 Design或BIM 360 Coordinate中发布,开展跨专业的协同设计(Shared阶段);

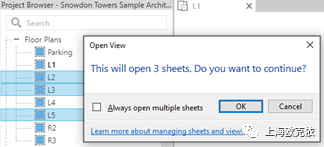

协同且设计完成后,设计成果在Aconnex上向业主移交,变成Published状态。此时业主把设计模型移交总包或分包,总包或分包又进行到另一个阶段深化设计的Working in Progress、Shared、Published的状态。对应的工作环境可能从BIM 360 变成了ProjectWise。

最终所有的模型和执行完毕,都进入到“存档”状态。

与文档类似,几何信息管理也有固定的管理方法论作为支撑:MPDT,Data Segregation & Federation、TIDP、MIDP(模型拆分、整合、职责、交付计划)、Information Exchange(信息交互原则)等工作。

3.数据信息(Alphanumerical Information)

数据包含了设备运行状态数据、监控数据、通过信息化手段填写的生产数据,这些数据因为获取设备和工具的不同,分布存储在不同的服务器上。数据在这个阶段可以理解为Working in Progress阶段。

为了更好集成应用数据,项目建立了SQL数据库,获取各类数据源,并按照管理需求对数据进行结构化处理,形成结构化数据。数据在这个阶段可以理解为Shared阶段。

项目将数据库接口开放,并集成到PowerBI、或BIM 360、Aconex的数据集成展示功能中,对数据进行分析应用。数据在这个阶段可以理解为Published阶段。

最终,项目建设过程中的整体建设数据备份打包,形成Archive阶段。

数据管理也有配套的方法论:项目需要什么样的数据、数据来源、以什么方式呈现、做什么应用,项目都会在BEP中的Attribute Data中提前规划好并明确流程机制。

不同阶段不同信息类型所涉及到的CDE工具

为了方便对CDE的理解,我从总包角度画了一张图,阐述不同阶段不同信息类型所涉及到的工具。但也要再次强调,里面所有的工具都可以国产替换,CDE是一个体系,工具只是实现这个体系的载体。

3.4 CDE的作用和意义

讲完CDE的工作场景,很多人会意识到里面的很多应用便是我们日常的工作内容:CDE其实就是把我们日常项目信息管理中的各种习惯进行了规范,整理成了一个标准。

基于CDE管理的项目信息在不同维度的作用,图片来源:ISO 19650-2

ISO 19650里有一张图,阐明如果所有的项目信息都按照统一的结构化方式进行管理,对建筑行业可以产生几个维度的作用。

第一个维度:确保项目管理过程各方信息源的统一,提升信息协作的效率。同时将信息结构化,方便查阅和使用与项目管理;

第二个维度:不同项目信息按照统一的方式进行结构化管理,可作为未来项目、企业管理的决策依据,成为显性化的知识;

第三个维度:结构化的信息是未来信息技术进一步发展的基础,如机器学习、人工智能等技术的发展,均需要结构化的信息做支撑。

所以这些看似不起眼的一个个微小的工作,其实就是建筑行业未来走向智能化的基础。

拓展阅读:人工智能需要什么样的BIM,点击图片阅读原文

3.5 CDE总结

由于配套的是项目和资产管理过程中的信息管理体系,项目和资产管理的特性造成了CDE字面意义上看似简单但实际庞大而复杂。

如果需要用简洁的语言来总结CDE的特征,可以包括以下几点:

-

CDE可以理解为项目和资产信息管理所涉及的工具和方法

-

CDE不局限于建设过程,也包含运维阶段,CDE对应的是广义的“项目管理”

-

CDE是BIM的底层技术之一,但CDE不局限于模型,还包含文档和数据

-

CDE不是一个平台也不是一产品,CDE对应的是一个产品体系:不同的信息类型在不同阶段需要用到不同工具

-

CDE不只是产品,还需要有配套的方法、标准体系支撑

这张图说明两层意思,第一和第三段话是说明一个项目针对不同的场景会用到不同的CDE工具,第二段是说明CDE已成为欧美发达国家建设工程项目的标准配置。图片来源:《英国建筑标准院:2020

BIM Report》

– 04 –

典型CDE产品形体介绍

方法与标准都需要有工具来支撑,CDE也是。配合产品的介绍,可能会让大家对CDE有更直观的认知。

4.1 CDE产品概述

本文尝试着按照不同项目信息类型在不同阶段的应用场景,对现有的CDE产品做了一个分类,但这个分类只是依据个人的理解,并不一定准确。

各阶段针对不同信息类型的CDE产品(部分)

所以CDE并不是一个平台,而是针对不同应用场景需要有不同的工具做支撑。和BIM一样,我们在项目实施时喜欢问“选用的什么BIM平台”,但实际上BIM在解决不同问题也是用的不同的工具。

如果一定要说一个“项目用的什么CDE/BIM平台”,这个平台一般是指由业主方建立、面向所有参建单位Published阶段信息管理的平台,例如ProjectWise、Aconex、BIM

360 Docs等,这个就是我们日常理解的平台。

除了业主单位建立的大统一平台外,所有参建团队针对其不同类型的信息管理会用到不同的内部CDE工具(Work in Progress和Shared阶段)。

CDE产品市场占用率排名,数据来源《英国建筑标准院:2020 BIM Report》(这张图可能会造成一部分人的困惑,因为里面有网盘类的产品存在,具体可参考可参考本文第4.2-4.7节的详细CDE产品介绍)

以施工单位为例:

施工单位内部的文档协作可以是“内部服务器+Office/WPS”,也可以是“OneDrive/SharePoint+Office”。

施工单位内部的模型协作可以是“内部服务器+Revit与Navisworks”;和外部参建单位可以是“BIM 360 Design+Coordinate”,或者建立一个外网可访问的“服务器+

Revit与Navisworks”。

施工单位数据协作可以是“SQL数据库+PowerBI”。

所有的信息最终会发布到业主方的平台进行共享与应用。

再次引用这张图

我还尝试着将目前市场上的CDE产品形态也做了一个分类。

4.2 ProjectWise类CDE

ProjectWise可以算是最CDE的CDE产品。因为ProjectWise的发展在一定程度上贡献了一部分CDE的理论体系。而ProjectWise所覆盖可管理的文档类型和阶段最为全面。

因为几十年的发展,以及ProjectWise对各类主流文档、CAD软件的协同编辑插件研发,使得其不仅可以作为各个参建单位各类文档类型在Working

in Progress和Shared阶段的CDE,也可以做面向所有参建方所有文档在Published阶段的综合性CDE。

ProjectWise架构,图片来源:ProjectWise官网

所以ProjectWise比较符合我们所说的大一统的平台,但实际上ProjectWise针对不同信息类型在不同阶段的管理,采用的是不同的模块与插件。同时,即使功能最多,如果没有良好的组织架构和工作流程来支持,项目可能只是买了一个昂贵的网盘。

4.3 ACC/BIM 360类CDE

Autodesk Construction

Cloud(ACC,可以理解为BIM 360系列产品的升级)是一个比较新的CDE形态,相对符合国内人员对“平台”尤其是“BIM平台”的认知。

ACC大致的架构是,基于一个引擎底层Forge,所有信息通过Forge引擎转化为统一的数据格式,并通过BIM 360 Docs作为用户浏览Forge信息的载体,同时具备基本的工作协同功能。

BIM 360 Docs上的项目信息作为整体项目的数据底层,用不同的模块开展相关的应用,从而支撑不同业务实施。例如360 Design用于协同设计、360 Plan用于进度成本管理、360 Build用于现场管理、BIM 360 OPS用于运维和资产管理。

ACC架构,图片来源:Autodesk官网

ACC作为CDE本身也是各个业务开展的工具,业务实施的数据直接在CDE中变成项目信息的一部分,共同的数据底层提升不同应用模块之间的数据关联性和数据传递性,更好地支持项目层面、区域层面、公司层面的协作,提升生产效率。而应用数据后期成为Autodesk Construction IQ的决策依据。

拓展阅读:Autodesk University 2019

4.4 Asite/Aconex类CDE

ASite、Acconex之类的CDE主要是面向业主的CDE,针对参建各方基于Published阶段的文档进行管理,不具备Working in Progress阶段的文档协作功能,但会基于文档开展一部分与项目管理相关的业务管理工作。

如业主指定ASite、Acconex等作为项目CDE,参建单位往往还需配置不同文档和图形在Working in Progress阶段的CDE,例如SharePoint、BIM 360 Design等。

Aconex模块,图片来源Aconex官网

4.5 OneDrive/SharePoint类CDE

项目信息不仅仅是图纸、模型和数据,我们日常工作的所有文档实际上都是项目信息管理的对象,且均需要协作。所以,很多我们日常使用的工具其实就是CDE的组成部分。例如OneDrive+Office365/SharePoint其实就是目前行业针对日常文档协作与管理的CDE。

SharePoint架构

4.6 网盘类CDE

其实即使介绍到这里,很多人对CDE的认知可能还是绕不开“网盘”。事实上根据英国建筑标准院的调研,市场占有率最高的CDE里也包含了“网盘”类的产品:ViewPoint、Dropbox、OneDrive、Google

Drive等。

但CDE与网盘有着本质的区别:“网盘”需要具备按照标准开展项目信息管理的能力才能称为“CDE”,例如元数据、版本追踪、协同工作、流程审批等。

事实上,这些 “网盘”都是发布了针对建筑行业的专属版本后,才被归类到“CDE”:例如Viewpoint的for Project、Dropbox的Construction版、Google Drive+WorkSpace等。

国外大部分”网盘”公司都推出了针对建筑行业工作流程和业务场景的专属版本,例如DropBox的Construction版,所以往往被作为Publish阶段的CDE使用,图片来源: DropBox

4.7 其他CDE形态

任何对文档、图形、数据其中一项的信息源统一的管理工具都算是CDE。例如CIC协会认为监控、监测类的IoT数据可以归类为图形和数据信息,所以类似于国内智慧工地的产品在某种程度上也具备了CDE的形态。

香港把类似于“智慧工地”的产品(Digital Works Supervision System,DWSS)看做是CDE的一部分,针对数据和图像信息在Shared和Published阶段的CDE(下篇文章会聊智慧工地这个话题),图片来源:香港MES

同时CDE不局限于建设过程,运维过程也需要有CDE,因为运维过程也会产生文档、数据等信息。这也是为什么EcoDomus这个运维产品也被认为是CDE的原因。

EcoDomus作为运维阶段的CDE,图片来源:EcoDomus官网

– 05 –

国内CDE现状

在“BIM”出现后,国内一直有CDE意识形态的产品存在:“BIM协同平台”、“项目协同平台”、“数字项目平台”、包括“智慧工地”等,这些“平台”类的产品在某种程度上包含了对文档、图形、数据的管理诉求,所以可以看做是具备CDE的特性。

但从目前五花八门的“平台”类型和产品形态可以看出:我们已经具备了“CDE”的意识形态,但还没能把这个意识形态总结成一个方法体系。

CDE虽然是行业发展到一定阶段必然出现的产物,但是这个发展是经历了几十年的方法论、产品体系、应用实践不断交互打磨出来的。所以CDE出现的意义是将管理的共性需求梳理出来:把一系列的管理诉求结合技术现状总结成了一套规范的方法,然后再反过来促进产品的发展。

但国内的“平台”类产品目前似乎都面临着一个困境:跳过了总结共性方法的阶段,直接用工具来匹配各种不同甚至畸形的管理需求,以致出现了很多畸形的产品。大部分“平台”类产品从一开始就要面对五花八门的定制化需求。

还是用这张图举例,国内的“平台”似乎要做一个能集成上面所有产品的东西

同时,国内外 “平台”类的产品似乎在往两个方向发展:

建筑行业软件产业生态,都可以看做是CDE的组成部分,不同产品用标准和流程串联到一起,图片来源:Autodesk

所以“CDE”这个名词其实超越了产品,产品只是一个依托,更重要的是方法论。如果没有方法的支撑,单纯的CDE平台意义不大。

前文提到了国内的“BIM协同平台”、“智慧工地”在某种意义上具备了CDE的意识形态,如果把“BIM协同平台”、“智慧工地”目前所面临的问题、与CDE所包含的工作结合在一起看,似乎就能明白国内CDE目前的现状。

– 06 –

从CDE衍生出的思考

建筑行业所有涉及到信息技术的名词都在描绘一个“自动化”、“智慧化”的美好未来。但是“智慧”无法仅依靠硬件的躯壳和软件的算法实现,需要大量的信息作为决策基础。

CDE便是在解决项目管理问题的同时、将项目信息转化为“结构性信息”(Structured Information)的过程。统一的“结构性信息”是建筑行业实现“智慧化”的基础。

香港大学对CDE与建筑行业自动化的描绘,图片来源:inno.emsd.gov.hk

技术的制约:人。点击图片阅读原文

很多信息技术在应用层面推广到一定阶段后,大家都会发现,阻碍技术发展的其实不是技术本身,而是人。抛开核心底层技术,我们很多科研和应用的热点,本质上还是处于造“躯壳”的阶段,缺少了能让“躯壳”真正动起来的基础性工作。

CDE便是一个比较能说明问题的代表。

1 总 则

1 总 则 1 范围

1 范围

1 总 则1.0.1 为规范甘肃省装配式钢结构住宅工程施工质量管理,确保工程质量,统一甘肃省装配式钢结构住宅施工质量验收,制定本规程。1.0.2 本规程适用于抗震设防烈度为6度~9度、房屋高度不超过100m、主体结构采用钢框架、钢框架-支撑、钢框架-延性墙板、钢框架-混凝土核心筒(剪力墙)等结构形式的低层、多层、高层装配式钢结构住宅工程的施工质量验收。1.0.3 装配式钢结构住宅工程施工质量验收除应执行本规程外,尚应符合现行国家及我省现行相关标准的规定。

1 总 则1.0.1 为规范甘肃省装配式钢结构住宅工程施工质量管理,确保工程质量,统一甘肃省装配式钢结构住宅施工质量验收,制定本规程。1.0.2 本规程适用于抗震设防烈度为6度~9度、房屋高度不超过100m、主体结构采用钢框架、钢框架-支撑、钢框架-延性墙板、钢框架-混凝土核心筒(剪力墙)等结构形式的低层、多层、高层装配式钢结构住宅工程的施工质量验收。1.0.3 装配式钢结构住宅工程施工质量验收除应执行本规程外,尚应符合现行国家及我省现行相关标准的规定。 1总则

1总则 1总 则1.0.1 为加强甘肃省装配式建筑工程设计文件编制工作管理,保 证各阶段装配式建筑设计文件的质量和完整性,特制定本标准。1.0.2 本标准适用于甘肃省新建、改建、扩建装配式混凝土结构 建筑和装配式钢结构建筑的工程设计文件编制工作。1.0.3 本标准是依据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年 版)》(建质函〔2016〕247号)结合甘肃省的实际情况编制,是甘肃省 装配式建筑设计文件编制深度的基本要求。在满足本标准的基础 上,设计深度尚应符合各类专项审查的相关要求。1.0.4 建筑工程(包括装配式建筑工程)设计文件一般应分为方 案设计、初步设计和施工图设计三个阶段;对于技术要求相对简单 的民用建筑工程,经有关主管部门同意,且合同中没有做初步设计 的约定,可在方案设计审批后直接进人施工图设计。1.0.5 装配式建筑工程各阶段设计文件编制深度应按以下原则 进行 :1 方案设计文件应满足方案设计审批的需要。2 初步设计文件应满足编制施工图设计文件的 需要,应满足 初步设计审批的需要。3 施工图设计文件 应满足编制预制构件加工图设计文件、设 备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,对于将项目分别发包 给几个设计单位或实施设计分包的情况,设计文件相互关联处的 深度应满足各承包或分包单位设计的需要。1.0.6 在设计中应正确选用国家、行业和地方建筑标准设计,并 在设计文件的图纸目录或施工图设计说明中注明所选用图集的名

1总 则1.0.1 为加强甘肃省装配式建筑工程设计文件编制工作管理,保 证各阶段装配式建筑设计文件的质量和完整性,特制定本标准。1.0.2 本标准适用于甘肃省新建、改建、扩建装配式混凝土结构 建筑和装配式钢结构建筑的工程设计文件编制工作。1.0.3 本标准是依据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年 版)》(建质函〔2016〕247号)结合甘肃省的实际情况编制,是甘肃省 装配式建筑设计文件编制深度的基本要求。在满足本标准的基础 上,设计深度尚应符合各类专项审查的相关要求。1.0.4 建筑工程(包括装配式建筑工程)设计文件一般应分为方 案设计、初步设计和施工图设计三个阶段;对于技术要求相对简单 的民用建筑工程,经有关主管部门同意,且合同中没有做初步设计 的约定,可在方案设计审批后直接进人施工图设计。1.0.5 装配式建筑工程各阶段设计文件编制深度应按以下原则 进行 :1 方案设计文件应满足方案设计审批的需要。2 初步设计文件应满足编制施工图设计文件的 需要,应满足 初步设计审批的需要。3 施工图设计文件 应满足编制预制构件加工图设计文件、设 备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,对于将项目分别发包 给几个设计单位或实施设计分包的情况,设计文件相互关联处的 深度应满足各承包或分包单位设计的需要。1.0.6 在设计中应正确选用国家、行业和地方建筑标准设计,并 在设计文件的图纸目录或施工图设计说明中注明所选用图集的名 1总 则1.0.1 为贯彻落实国家和甘肃省技术经济政策,节约资源、保护环境,提高建筑舒适度,规范和引导甘肃省既有办公建筑绿色改造,推进甘肃省绿色建筑发展,编制本规程。1.0.2 本规程适用于甘肃省既有办公建筑绿色改造评估、策划、设计、施工与运营管理。1.0.3 既有办公建筑绿色改造应遵循因地制宜的原则,结合既有办公建筑现状、改造目标和甘肃省的气候、环境、资源、经济及工程场地条件等特点,采用适宜的技术,提升既有办公建筑的综合性能。1.0.4 既有办公建筑绿色改造除应符合本规程的规定外,还应符合国家及甘肃省现行相关标准的要求。

1总 则1.0.1 为贯彻落实国家和甘肃省技术经济政策,节约资源、保护环境,提高建筑舒适度,规范和引导甘肃省既有办公建筑绿色改造,推进甘肃省绿色建筑发展,编制本规程。1.0.2 本规程适用于甘肃省既有办公建筑绿色改造评估、策划、设计、施工与运营管理。1.0.3 既有办公建筑绿色改造应遵循因地制宜的原则,结合既有办公建筑现状、改造目标和甘肃省的气候、环境、资源、经济及工程场地条件等特点,采用适宜的技术,提升既有办公建筑的综合性能。1.0.4 既有办公建筑绿色改造除应符合本规程的规定外,还应符合国家及甘肃省现行相关标准的要求。 1总则

1总则 《化工工艺设计手册》(第五版)分上、下两册出版,共含6篇53章。上 册包括工厂设计、化工工艺流程设计、化工单元工艺设计3篇;下册包括化工 系统设计、配管设计、相关专业设计和设备选型3篇。《化工工艺设计手册》 (第五版)在保持原有内容框架的基础上,在化工工艺设计内容的系统性、完 整性上实现了跃升,以化工工艺流程设计、设备工艺设计、工艺系统设计的三 大基本程序为核心,形成了化工企业工艺设计内容的完整序列。本次修订反映 了第四版出版以来化工工艺设计技术和方法上的新进展,除新增化工工艺流程 设计一篇外,其他各篇在专业内容和设计现代化方面都进行了充实,内容更为 翔实和丰富。 本手册可供化工、石油化工、医药、轻工等行业从事工艺设计的工程技术 人员使用,也可供其他行业和有关院校的师生参考。《化工工艺设计手册》由中石化上海工程有限公司(原上海医药工业设计 院)倾力打造,凝结了公司几代资深技术专家和设计大师们几十年从事化工、 石油化工、医药工程等领域技术开发、工程咨询、工程设计、工程总承包、工 程管理的智慧结晶和技术积淀,自1986年首次出版以来,广受化工工艺设计人 员欢迎,已成为化工工艺设计人员的必备手册,成为行业内颇具影响力的大型 化工工艺设计工具书。手册第四版荣获中国石油和化学工业联合会“科技进步二 等奖”及中国石油和化学工业“优秀出版物奖(图书类)一等奖”。 本次修订主要反映第四版出版以来化工工艺设计技术和方法上的新进展, 并以持续提升、精益求精的理念对第四版内容进行修订、补充和完善,延续手 册“精品图书”的一贯风格,努力把手册推向新的高度。值得欣喜的是,手册第 五版入选国家新闻出版广电总局《“十三五”国家重点出版物出版规划项目》, 成为手册一个新的起点。 我国经济发展进入新常态,供给侧结构性改革不断深化,工程公司面临市 场激烈竞争的新形势和环保绿色高附加值发展模式的新要求,创新开发提升工 程公司的核心竞争力比以往更为重要,尤为迫切。为此,本次修订增设了化工 工艺流程设计一篇,从过程工程着手,阐明化工工艺设计主要程序和内容,并 具体说明化工过程技术开发和化工工艺流程设计的内容、程序和方法,以及化 工装置工艺节能技术和综合能耗的计算。 本次修订在化工工艺设计内容的系统性、完整性上实现了跃升,形成了工厂设计、化工工艺流程设计、化工单元工艺设计、化工系统设计、配管设计、 相关专业设计和设备选型六大篇,并以工艺设计的化工工艺流程设计、设备工 艺设计、工艺系统设计的三大基本程序为核心,形成了化工企业工艺设计内容 的完整序列。 在修订过程中,充分吸收了中石化上海工程有限公司近年来工程业务成果 和丰富实践经验,除新增化工工艺流程设计一篇外,其他各篇在专业内容和设 计现代化方面都进行了充实,从原来的37章增加至现在的53章,内容更为翔实 和丰富。第1篇 工厂设计 第1章 典型的化工企业构成 1 化工企业的常规构成 1.1 化工企业的组织机构 1.2 化工企业的基本工程组成 2 化工企业建设的园区化 2.1 化工园区的基本构成条件 2.2 化工园区的主要优势 2.3 生态工业园 第2章 化工设计的主要内容和过程 1 化工设计主要过程概述 2 项目前期阶段 2.1 预可行性研究阶段工艺专业的主要工作内容 2.1.1 预可行性研究的目的 2.1.2 预可行性研究的内容 2.1.3 预可行性研究阶段工艺专业的主要工作 2.2 可行性研究阶段工艺专业的主要工作内容 2.3 技术采购阶段工艺专业的主要工作内容 3 技术开发阶段 3.1 技术路线选择阶段工艺专业的主要工作内容 3.1.1 技术路线比对 3.1.2 技术路线的选择 3.2 研究开发阶段工艺专业的主要工作内容 3.2.1 研究开发的分类 3.2.2 几项需重点研究的内容 3.3 工艺设计包开发阶段工艺专业的主要工作内容 3.3.1 工艺专业需完成的工作 3.3.2 工艺设计包开发阶段工艺专业需提出的条件 4 工艺设计包开发阶段 4.1 化工装置工艺设计包 4.1.1 设计基础 4.1.2 工艺说明 4.1.3 物料平衡 4.1.4 消耗量 4.1.5 界区条件表 4.1.6 卫生、安全、环保说明 4.1.7 分析化验项目表 4.1.8 工艺管道及仪表流程图(P&ID) 4.1.9 建议的设备布置图及说明 4.1.10 工艺设备一览表 4.1.11 工艺设备 4.1.12 自控仪表4.1.13 特殊管道 4.1.14 主要安全泄放设施数据表 4.1.15 有关专利文件目录 4.2 工艺手册 4.2.1 工艺说明 4.2.2 正常操作程序 4.2.3 开车准备工作程序 4.2.4 开车程序 4.2.5 正常停车程序 4.2.6 事故处理原则 4.2.7 催化剂装卸 4.2.8 采样 4.2.9 工艺危险因素分析及控制措施 4.2.10 环境保护 4.2.11 设备检查与维护 4.3 分析化验手册 5 总体设计阶段 5.1 总体设计原则及总的工作内容 5.1.1 总体设计原则与目的 5.1.2 总体设计的工作内容 5.2 总体院工艺专业的工作内容 5.2.1 建设规模的确定 5.2.2 产品方案的确定 5.2.3 全厂工艺总流程及公用系统平衡简述 5.2.4 原料、燃料和辅助物料供应 5.2.5 主项表、设计分工的确定 5.2.6 全厂管理体制和总定员 5.2.7 中心化验室 5.3 装置院工艺专业的工作内容 5.3.1 装置概况说明 5.3.2 装置组成说明 5.3.3 工艺流程简述 5.3.4 产品、副产品、原料、催化剂、化学品、 公用物料的技术规格 5.3.5 消耗(或产出)定额和消耗(或产出)量 5.3.6 界区条件 5.4 总体设计阶段总体院与装置院的条件关系表 6 基础工程设计阶段 6.1 基础工程设计开工条件与文件深度 6.2 基础工程设计文件中工艺专业设计文件 6.2.1 工艺部分 6.2.2 分析化验 6.3 基础工程设计文件中工艺专业的工作内容 6.3.1 工艺部分 6.3.2 分析化验 7 工厂基础工程设计7.1 工厂基础工程设计的主要内容 7.2 工艺专业相关设计工作 7.2.1 全工厂性设计 7.2.2 各工艺装置基础工程设计 7.2.3 中心化验室基础工程设计 8 详细工程设计阶段 8.1 详细工程设计文件的组成 8.1.1 工艺部分 8.1.2 分析化验 8.2 详细工程设计阶段工艺专业的工作 8.2.1 工艺部分 8.2.2 分析化验 9 设计条件和图纸会签 9.1 设计条件的交接 9.1.1 公司外部条件 9.1.2 公司内部条件的交接 9.2 设计图纸会签 9.2.1 基础工程设计(初步设计)图纸会签 9.2.2 详细工程设计(施工图)图纸会签 10 常用工具 10.1 工艺设计中常用的手册和指南 10.2 工艺设计中常用的计算机软件 10.2.1 Aspen ONE Engineering 10.2.2 SimSci PRO/Ⅱ 10.2.3 HTRI 10.2.4 FRI Device Rating Program 10.2.5 CFD软件 10.2.6 Smart Plant P&ID 10.2.7 CRANE 第3章 工厂和装置的物料、能量和公用工程平衡 1 工厂的物料、燃料和公用工程平衡 1.1 物料平衡 1.2 燃料平衡 1.3 公用工程平衡 1.3.1 蒸汽及凝水系统平衡 1.3.2 水平衡 1.3.3 风平衡 2 装置的物料衡算及热量衡算 第4章 厂址选择和工厂布置 1 厂址选择 1.1 厂址选择的基本原则 1.2 工业企业厂址的基本条件 1.2.1 场地条件 1.2.2 地形、地质和水文地质条件 1.2.3 供排水条件 1.2.4 供电条件1.2.5 交通运输条件 1.3 厂址选择的工作阶段 1.3.1 准备阶段 1.3.2 现场工作阶段 1.3.3 编制报告阶段 2 工厂布置 2.1 工厂布置的基本任务 2.2 工厂总平面布置 2.2.1 工厂总平面布置的一般原则 2.2.2 总平面布置设计的主要技术经济指标 2.3 竖向布置 2.3.1 竖向布置的基本任务 2.3.2 竖向布置的技术要求 2.3.3 竖向布置方式 2.3.4 土石方工程计算 2.4 管线综合布置 2.4.1 管线综合布置的工作内容 2.4.2 管线综合布置的原则和要求 3 工厂运输设计 3.1 运输方式的选择 3.2 水路运输的基本技术条件 3.3 准轨铁路运输的主要技术条件 3.3.1 铁路设计的基本技术条件 3.3.2 工业企业站场线的主要技术要求 3.3.3 标准轨距铁路建筑限界 3.4 公路运输的主要技术条件 3.4.1 工厂道路分类 3.4.2 厂外道路 3.4.3 厂内道路 4 工厂绿化 4.1 一般要求 4.2 绿化布置 5 常用参考资料 5.1 新建厂设计基础资料收集提纲(表4-24) 5.2 改扩建项目设计基础资料收集提纲(表4-25) 5.3 常用规范 第5章 工程经济 1 概述 2 投资估算 2.1 国内工程项目建设投资估算 2.2 引进工程项目建设投资估算 2.3 中外合资企业工程项目投资估算 2.3.1 投资估算的特点和要求 2.3.2 估算文件的组成和内容 2.3.3 投资估算的编制方法 2.3.4 投资估算表2.4 工艺装置的投资估算 2.4.1 概算法 2.4.2 指数法 3 资金筹措 4 产品成本估算 5 财务评价 5.1 报表形式 5.1.1 基本报表 5.1.2 辅助报表 5.2 财务评价的主要指标 5.3 不确定性分析 5.3.1 盈亏平衡分析 5.3.2 敏感性分析 5.3.3 概率分析 5.4 改扩建与技术改造项目的经济评价 5.5 中外合资企业项目的经济评价 6 国民经济评价 6.1 报表形式 6.1.1 基本报表 6.1.2 辅助报表 6.2 国民经济评价的主要指标 7 设计概算 7.1 设计概算的编制要求 7.2 总概算 7.2.1 编制方法和要求 7.2.2 总概算项目设置内容 7.3 综合概算 7.4 单位工程概算 7.4.1 建筑工程 7.4.2 设备工程 7.4.3 安装工程 7.5 其他费用和预备费 7.6 引进项目投资编制办法 7.6.1 引进项目价格计算基础 7.6.2 引进项目费用内容 7.6.3 引进项目费用支付 7.6.4 引进项目的合同价款计算方法 7.6.5 单机设备引进和材料引进费用的计算 7.6.6 国内运杂费 7.6.7 引进项目及引进设备、材料安装费 7.6.8 引进项目其他费用和预备费 7.6.9 引进设备、材料费用有关名词解释 8 化工建设设备材料划分 8.1 工艺及辅助生产设备与材料 8.1.1 设备范围 8.1.2 材料范围8.2 工业炉设备与材料 8.2.1 设备范围 8.2.2 材料范围 8.3 自控设备与材料 8.3.1 设备范围 8.3.2 材料范围 8.4 电气设备与材料 8.4.1 设备范围 8.4.2 材料范围 8.5 电信设备与材料 8.5.1 设备范围 8.5.2 材料范围 8.6 给排水、污水处理设备与材料 8.6.1 设备范围 8.6.2 材料范围 8.7 采暖通风设备与材料 8.7.1 设备范围 8.7.2 材料范围 8.8 劳动安全卫生设备与材料 8.8.1 设备范围 8.8.2 材料范围 8.9 消防设备与材料 8.9.1 设备范围 8.9.2 材料范围 8.10 环境监测设备与材料 8.10.1 设备范围 8.10.2 材料范围 8.11 分析化验设备与材料 8.11.1 设备范围 8.11.2 材料范围 8.12 橡胶设备与材料 8.12.1 设备范围 8.12.2 材料范围 8.13 医药设备与材料 8.13.1 设备范围 8.13.2 材料范围 9 费用控制 9.1 费用控制实施步骤 9.2 项目设计阶段费用控制 9.3 采购阶段费用控制 9.4 施工阶段费用控制 10 工程结算 参考文献 第6章 环境保护 1 建设项目环境保护法规和文件 2 环保标准2.1 有关环境质量标准 2.2 污染物排放常用标准 2.3 常用设计规范和规定 3 常见有机化合物的生物处理参数 4 环境保护设计规定 4.1 工艺技术选择 4.2 废气污染物排放控制 4.3 废水污染物排放控制 4.4 固体废物排放控制 4.5 噪声控制 4.6 水体污染紧急防控措施 4.6.2 事故排水储存计算 5 废气处理技术 5.1 大气污染物来源与分类 5.2 石化、化工及制药企业主要大气污染源 5.3 废气处理基本方法 5.3.1 除尘方法 5.3.2 吸收法 5.3.3 吸附法 5.3.4 燃烧法 5.3.5 催化净化 5.3.6 冷凝法 5.3.7 生物处理法 6 废水处理技术 6.1 化工、石化及制药企业废水的来源和特点 6.2 废水处理基本原则 6.3 废水处理基本方法 6.3.1 中和 6.3.2 隔油 6.3.3 气浮 6.3.4 萃取、吹脱和汽提 6.3.5 化学氧化和催化氧化 6.3.6 化学沉淀 6.3.7 有机废水生化处理 6.4 节水减排与污水再生利用 6.4.1 节水减排途径 6.4.2 污水再生利用 7 固体废物治理技术 7.1 化工、石化及制药企业固体废物来源和分类 7.2 化工、石化及制药企业部分固体废物的基本参数 7.2.1 液态废物及其基本参数 7.2.2 固态废物参数 7.3 固体废物治理基本方法 7.3.1 固体废物管理基本原则 7.3.2 固体废物的综合利用 7.3.3 固化/稳定化7.3.4 热处理 7.3.5 填埋法 8 噪声控制 8.1 噪声的分类和来源 8.2 控制噪声的基本方法 8.2.1 吸声法 8.2.2 隔声法 8.2.3 消声法 8.3 噪声源防护距离估算 9 环境监测 参考文献 第7章 劳动安全卫生 1 概述 2 劳动安全卫生法律、法规与标准 2.1 法律、法规与标准综述 2.2 相关法律、法规与标准 3 建设项目中危险因素、有害因素分析 3.1 危险因素和有害因素 3.2 危险因素和有害因素产生的原因 3.3 危险因素和有害因素的分类 3.4 危险因素和有害因素分析的主要内容 3.5 建设项目涉及危险、有害因素和有害程度辨析手段 3.6 重大危险因素和有害因素 3.7 危险化学品重大危险源 3.8 物质的危险有害因素和作业环境有害因素分析 4 劳动安全卫生的对策措施 4.1 基本要求和原则 4.2 劳动安全对策措施 4.3 劳动卫生对策措施 4.4 劳动安全卫生管理对策措施 5 健康、安全和环保 5.1 几种安全性研究方法 5.2 常用的安全评价方法 6 危险性分析与可操作性HAZOP研究 6.1 HAZOP研究的概况 6.2 工程项目HAZOP的研究 6.3 HAZOP研究的应用实例 7 安全完整性等级SIL分析 7.1 SIL分析的概述 7.2 工程项目的SIL分析 参考文献 第8章 工程设计项目专篇编制规定 1 消防设计专篇编制规定 1.1 项目前期 1.2 项目设计阶段 1.2.5 省市消防专篇编制规定2 环境保护专篇编制规定 2.1 项目前期 2.2 项目设计阶段 3 安全设施设计专篇编制规定 4 职业安全卫生设计专篇编制规范 4.1 项目前期 4.2 项目设计阶段 4.2.1 建设项目职业卫生专篇编制规范 5 节能专篇编制规定 5.1 项目前期 5.2 项目设计阶段 6 抗震设防专篇编制规定 6.1 石油化工工厂基础工程设计内容规定 中国石化集团公司(SPMP-STD- EM2004—2016) 6.2 石油化工装置基础工程设计内容规定 中国石化集团公司(SPMD-STD- EM2003—2016) 参考文献 第9章 工程设计常用安全卫生标准规范和有关资料 1 火灾爆炸危险性分类 1.1 火灾危险性分类 1.1.1 生产的火灾危险性分类 1.1.2 储存物品的火灾危险性分类 1.2 爆炸危险环境划分 1.2.1 爆炸性气体环境危险区域 1.2.2 爆炸性粉尘环境危险区域 2 防火防爆与防雷防静电设计规定 2.1 建筑构件的耐火等级 2.2 厂房和仓库的层数、面积防火限制 2.3 防火间距 2.3.1 厂际防火间距 2.3.2 厂房的防火间距 2.3.3 仓库的防火间距 2.3.4 储罐和可燃材料堆场的防火间距 2.3.5 防火间距起止点的计算规定 2.4 厂房和仓库的防爆与抗爆 2.4.1 厂房和仓库的防爆 2.4.2 建筑物的抗爆设计 2.5 厂房和仓库的安全疏散 2.5.1 厂房的安全疏散 2.5.2 仓库的安全疏散 2.5.3 消防和疏散通道 2.5.4 消防电梯 2.5.5 防火门、窗和防火卷帘 2.5.6 防烟和排烟设施 2.6 防雷规定 2.6.1 建筑物的防雷分类2.6.2 建筑物的防雷措施 2.7 防静电规定 2.7.2 石油化工粉体料仓防静电燃爆设计规范(GB 50813—2012) 2.7.3 化工企业静电接地设计规程(HG/T 20675—90) 2.7.4 石油化工静电接地设计规范(SH 3097) 2.8 火灾自动报警系统设计 2.9 建筑灭火器配置设计 2.9.1 灭火器的配置 2.9.2 灭火器 3 工厂安全卫生防护设计 3.1 职业性接触毒物危害程度分级 3.2 工作场所化学有害因素职业接触限值 3.2.1 化学有害因素职业接触限值 3.2.2 车间的防尘、防毒设计 3.2.3 化工车间的通风换气 3.3 工作场所物理有害因素职业接触限值 3.3.1 噪声 3.3.2 振动 3.3.3 高温作业 3.4 车间卫生设计 3.4.1 防噪声设计 3.4.2 防振设计 3.4.3 防高温作业设计 3.4.4 车间卫生设施设计 3.5 工厂与周边居民区的卫生防护距离 4 洁净厂房设计 4.1 洁净度分级 4.1.1 洁净厂房设计规范(GB 50073—2013) 4.2 医药工业生产洁净厂房设计要求 5 环境质量标准和污染物排放标准 5.1 环境质量标准 5.1.1 环境空气质量标准(GB 3095—2012) 5.1.2 水质标准 5.1.3 噪声 5.2 排放标准 5.2.1 工业污染物排放标准 5.2.2 噪声污染排放标准 6.3 助燃性气体 6.4 遇水燃烧物质 6.5 遇空气自燃物质 6.6 各种粉尘的爆炸下限 6.7 各种物质的电阻率 6.8 液体的电导率和介电常数 6.9 固体的相对介电常数和电阻率 7 建设工程常用规范 7.1 工程设计常用规范7.2 工程施工、验收常用规范 参考文献 第2篇 化工工艺流程设计 第10章 过程工程和化工工艺设计 1 过程工程 1.1 过程工业 1.2 过程工程 1.2.1 从化学工程到过程工程 1.2.2 过程工程 1.3 精细化学品及产品工程 1.3.1 精细化学品生产的兴起 1.3.2 精细化学品生产技术的特点 1.3.3 产品工程 1.3.4 产品设计和过程设计的关系 2 过程工程的分析和综合 2.1 过程系统 2.2 过程系统模拟和分析 2.3 过程系统综合和集成 2.4 过程系统优化 3 过程工程和化工工艺设计 3.1 过程工程研究对象的多尺度和多阶段特性 3.2 实现过程工程综合的方法 3.3 过程工程和化工工艺设计 参考文献 第11章 化工过程技术开发和化工工艺流程设计 1 化工过程技术开发 1.1 化工过程技术开发的基本程序 1.1.1 概述 1.1.2 化工过程技术开发和化工企业建设项目各主要程序及相互关系 1.2 机会研究 1.2.1 研究课题的产生 1.2.2 选择开发课题应遵循的原则 1.2.3 研究课题的种类 1.2.4 信息研究 1.2.5 探索性研究(实验性研究) 1.3 工艺开发(基础研究) 1.3.1 工艺开发试验(小试) 1.3.2 工艺开发的主要内容 1.4 工程开发(过程研究) 1.4.1 工程开发研究的意义和内容 1.4.2 模型试验 1.4.3 中间试验(中试) 1.4.4 化工中试装置工艺设计的特点 1.4.5 工艺设计包(工艺包) 1.5 化工过程技术开发的综合评价和全过程 1.5.1 化工过程技术开发的综合评价1.5.2 化工过程技术开发的全过程 1.5.3 概念设计 1.6 工程公司在化工过程开发中的地位作用 2 工艺开发放大的方法 2.1 逐级经验放大法 2.2 数学模拟法 2.2.1 数学模型 2.2.2 数学模拟法的应用 2.3 部分解析法 2.4 相似放大法 2.4.1 冷模试验的理论基础 2.4.2 相似现象 2.4.3 相似理论 3 化工工艺流程设计 3.1 化工工艺流程设计的工艺基础 3.1.1 化工生产过程的基本模式 3.1.2 化工工艺流程设计 3.1.3 化工工艺流程设计的基本方法 3.1.4 化工单元操作和节能 3.1.5 化工过程系统能量集成和节能 3.2 化工工艺流程设计的主要内容 3.3 化工工艺流程设计举例 3.3.1 10万吨/年异丁烯装置分离和产品精制工 艺设计基础条件 3.3.2 工艺基础分析 3.3.3 工艺方框流程图 3.3.4 工艺流程草图 3.3.5 工艺模拟流程图 3.3.6 工艺流程图 3.4 化工工艺流程设计和技术开发 参考文献 第12章 化工装置工艺节能技术和综合能耗计算 1 化学工业节能的三个方面 1.1 结构节能 1.1.1 产业结构 1.1.2 产品结构 1.1.3 企业结构 1.1.4 地区结构 1.2 管理节能 1.3 技术节能 1.3.1 工艺节能 1.3.2 化工单元操作设备节能 1.3.3 化工过程系统节能和能量集成 1.3.4 控制节能 2 化工单元操作工艺节能典型举例——蒸馏过程的工艺节能技术 2.1 蒸馏操作过程和操作工艺的最优化2.1.1 采用最佳回流比 2.1.2 选择最佳进料位置 2.1.3 选择最佳进料状态 2.2 多股进料 2.3 侧线出料 2.4 中间再沸器和中间冷凝器 2.4.1 中间再沸器和中间冷凝器的原理 2.4.2 中间再沸器和中间冷凝器的流程 2.4.3 中间再沸器和中间冷凝器的设置 2.4.4 中间再沸器和中间冷凝器的应用范围 2.4.5 中间再沸器和中间冷凝器的工业应用 2.5 热泵精馏 2.5.1 热泵精馏的原理 2.5.2 闭式热泵精馏 2.5.3 开式热泵精馏 2.5.4 分割式热泵精馏 2.5.5 蒸汽喷射式热泵精馏 2.5.6 蒸汽吸收式热泵精馏 2.6 多效精馏 2.6.1 多效精馏的原理 2.6.2 多效精馏的流程 2.6.3 多效精馏的节能效果和效数 2.6.4 多效精馏的应用准则 2.6.5 多效精馏的应用实例——甲醇-水分离 2.7 热耦精馏 2.7.1 热耦精馏的基本概念 2.7.2 热耦精馏的应用 2.7.3 热耦精馏流程的适用范围 2.7.4 差压热耦合蒸馏技术 2.8 附加回流及蒸发精馏节能技术 2.8.1 SRV精馏原理 2.8.2 SRV精馏的应用 3 化工装置能耗的计算 3.1 化工装置能耗的构成 3.1.1 化工装置总能耗的构成 3.1.2 乙烯装置能耗构成的剖析 3.2 化工装置能耗统计的计算方法 3.2.1 化工装置能耗的计算公式 3.2.2 燃料、电和耗能工质及蒸汽的能源折算值 3.2.3 化工装置能耗计算应注意的问题 3.3 蒸汽能源折算值的计算方法 3.3.1 蒸汽能源折算值的几种取值方法 3.4 数据表 3.4.1 蒸汽有效能数据表 3.4.2 蒸汽能源折算值数据表 参考文献第13章 物化数据 1 常见气体的物性参数 1.1 几种气体的物性参数(表13-1) 1.2 气体的黏度 1.2.1 一般气体在常压下的黏度(图13-1) 1.2.3 烃蒸气在常压下的黏度(图13-3) 1.2.5 二原子气体的黏度(图13-5) 1.3 气体及蒸气的比热容 1.3.1 气体的比热容(图13-6) 1.3.2 烷烃蒸气的比热容(图13-7) 1.3.3 烯烃蒸气的比热容(图13-8) 1.3.4 二烯烃、炔烃、二氯乙烷和乙腈蒸气的比热容(图13-9) 1.3.5 环戊烷系烃蒸气的比热容(图13-10) 1.3.6 环己烷系烃蒸气的比热容(图13-11) 1.3.7 芳香烃蒸气的比热容(图13-12) 1.3.8 气体cp-cV(图13-13) 1.3.9 烃类蒸气的绝热系数cp/cV(图13-14) 1.3.10 有机化合物的摩尔热容(表13-2) 1.4 气体的扩散系数 1.4.1 一些物质在几种气体中的扩散系数(表13-3) 1.4.2 一些物质在水溶液中的扩散系数(表13-4) 1.5 气体的热导率 1.5.1 二烯烃、炔烃和醇类气体的热导率(图13-15) 1.5.2 芳香烃气体的热导率(图13-16) 1.5.3 常用气体的热导率(图13-17) 1.5.4 高压下有机化合物气体的热导率(图13-18) 1.5.5 氢的热导率(图13-19) 1.5.6 二原子气体的热导率(图13-20) 1.5.7 氨的热导率(图13-21) 1.5.8 二氧化碳的热导率(图13-22) 1.5.9 氯气的热导率(表13-5) 1.5.10 制冷剂蒸气的热导率(图13-23) 1.5.11 正烷烃气体的热导率(图13-24) 1.5.12 异烷烃和烯烃气体的热导率(图13-25) 2 水的物性参数 2.1 饱和水的物性参数(表13-6) 2.2 饱和水蒸气的物性参数(表13-7) 2.3 饱和水蒸气的蒸汽压(-20~100℃)(表13-8) 2.4 过热水蒸气的密度、比热容、热导率和黏度(图13-26~图13-29) 2.5 水蒸气焓熵图(图13-30) 2.6 水蒸气温熵图(图13-31) 3 空气的物性参数 3.1 干空气的物性参数(表13-9) 3.2 干空气密度和饱和水蒸气含量(表13-10) 3.3 空气湿焓图(图13-32) 4 常见液体的物性参数4.1 某些盐类水溶液的沸点(表13-11) 4.2 液体的相对密度和密度 4.2.1 部分油品的相对密度(表13-12) 4.2.2 部分液体的相对密度(表13-13) 4.2.3 醇类的相对密度(图13-33) 4.2.4 常见无机物水溶液的相对密度(表13-14) 4.2.5 烷烃的相对密度(图13-34) 4.2.6 烯烃和二烯烃的相对密度(图13-35) 4.2.7 芳香烃的相对密度(图13-36) 4.2.8 常用溶剂的相对密度(图13-37) 4.2.9 有机液体的相对密度(图13-38) 4.2.10 乙腈和氢氧化钠水溶液的相对密度(图13-39) 4.2.11 浓硫酸水溶液的相对密度(图13-40) 4.2.12 稀硫酸、硝酸和盐酸水溶液的相对密度(图13-41) 4.2.13 氯化钙水溶液的相对密度(图13-42) 4.2.14 氨水溶液的密度(表13-15) 4.2.15 液氨(及蒸气)的密度(表13-16) 4.3 液体的比热容 4.3.1 一般液体的比热容(图13-43) 4.3.2 烷烃、烯烃、二烯烃液体的比热容(图13-44) 4.3.3 芳香烃液体的比热容(图13-45) 4.3.4 溶剂和醇类液体的比热容(图13-46) 4.3.5 氨水的比热容(表13-17) 4.3.6 常用酸、碱水溶液的比热容(图13-47) 4.3.7 制冷剂液体的比热容(图13-48) 4.3.8 氯化钙水溶液的比热容(图13-49) 4.3.9 氢氧化钠水溶液的比热容(表13-18) 4.4 液体和水溶液的体积膨胀系数(表13-19) 4.5 液体的黏度 4.5.1 黏度换算(图13-50) 4.5.2 一般液体的黏度(图13-51) 4.5.3 烷烃液体的黏度(图13-52) 4.5.4 烯烃、二烯烃和炔烃液体的黏度(图13-53) 4.5.5 芳香烃和环己烷液体的黏度 4.5.6 有机化合物液体的黏度(图13-55) 4.5.7 液体烃的黏度(常压及中压)(图13-56) 4.5.8 硫酸水溶液的黏度(图13-57) 4.5.9 氯化钙水溶液的黏度(图13-58) 4.5.10 氢氧化钠水溶液的黏度(图13-59) 4.5.11 盐类水溶液的相对黏度(图13-60) 4.5.12 盐酸和氨水溶液的黏度(图13-61和图13-62) 4.5.13 液氯的黏度(表13-20) 4.5.14 硝酸的相对黏度(表13-21) 4.6 液体的扩散系数 4.6.1 某些无机物在水溶液中的扩散系数(表13-22) 4.6.2 某些液体的自扩散系数(表13-23)4.6.3 某些液体二组分扩散系数(表13-24) 4.7 液体的表面张力 4.7.1 某些无机物水溶液的表面张力(表13-25) 4.7.2 烷烃的表面张力(图13-63) 4.7.3 烯烃、二烯烃和炔烃的表面张力(图13-64) 4.7.4 芳香烃的表面张力(图13-65) 4.7.5 醇类、二甘醇类水溶液的表面张力(图13-66) 4.7.6 一般液体的表面张力(图13-67) 4.7.7 烃类混合物表面张力和液气密度差关系(图13-68) 4.7.8 烷烃表面张力和液气密度差关系(图13-69) 4.7.9 烯烃等物质表面张力和液气密度差关系(图13-70) 4.7.10 氨水溶液的表面张力(20℃)(表13-26) 4.8 标准电极电位(表13-27) 4.9 液体的热导率 4.9.1 烷烃液体的热导率(图13-71) 4.9.2 烯烃、二烯烃和炔烃液体热导率(图13-72) 4.9.3 芳香烃液体的热导率(图13-73) 4.9.4 醇类液体的热导率(图13-74) 4.9.5 部分液体的热导率(图13-75) 4.9.6 氢氧化钠及氢氧化钾溶液的热导率(表13-28) 4.9.7 液体制冷剂的热导率(饱和状态)(图13-76) 4.9.8 氨水溶液的热导率(图13-77) 4.10 溶解度 4.10.1 无机物质在水中的溶解度(表13-29) 4.10.2 一些气体水溶液的亨利系数(表13-30) 4.10.3 二氧化碳在水中的溶解度(图13-78) 4.10.4 氢氧化钠和尿素在水中的溶解度(图13-79) 4.10.5 碳酸氢铵在水中的溶解度(图13-80) 4.10.6 硫化氢在一乙醇胺溶液中的溶解度(一)(图13-81) 4.10.7 硫化氢在一乙醇胺溶液中的溶解度(二)(图13-82) 4.10.8 硫化氢在二乙醇胺溶液中的溶解度(图13-83) 4.10.9 几种常见气体在水中的溶解度(表13-31) 5 汽液平衡蒸气压力 5.1 醇、醛、酮和醚类的蒸气压(图13-84) 5.2 烷基酸和胺类的蒸气压(图13-85) 5.3 芳香烃、酚类的蒸气压(图13-86) 5.4 芳香烃、卤素和氮化合物的蒸气压(图13-87) 5.5 卤代烃的蒸气压(图13-88) 5.6 烷烃、烯烃和二烯烃的蒸气压(图13-89) 5.7 硝酸水溶液的蒸气压(表13-32) 5.8 发烟硫酸液面上SO3的蒸气压(表13-33) 5.9 硫酸水溶液液面上水蒸气的分压(表13-34) 5.10 硫酸水溶液液面上SO3的分压(表13-35) 5.11 硫酸水溶液液面上H2SO4的分压(表13-36) 5.12 硫酸水溶液的总蒸气压(表13-37) 5.13 盐酸水溶液的蒸气压(表13-38)5.14 盐酸水溶液中HCL的蒸气压(表13-39) 5.15 几种化学品的蒸气压(图13-90) 6 一些化合物的热力学常数 6.1 生成热和生成自由能 6.1.1 无机物的生成热和生成自由能(101325Pa,25℃) 6.1.2 有机物的生成热和生成自由能(101325Pa,25℃)(表13-41) 6.2 燃烧热 6.2.1 有机物燃烧热 6.2.2 几种无机物的燃烧热(101325Pa,18℃)(表13-43) 6.3 溶解热及水溶液生成热 6.3.1 常用无机物溶于水的溶解热(18℃)(表13-44) 6.3.2 某些常用物质的水溶液生成热(表13-45) 6.4 蒸发潜热 6.4.1 某些液体的蒸发潜热(表13-46) 6.4.2 烷烃的蒸发潜热(图13-91) 6.4.3 烯烃和二烯烃的蒸发潜热(图13-92) 6.4.4 芳香烃的蒸发潜热(图13-93) 6.4.5 溶剂的蒸发潜热(图13-94) 6.4.6 正构烷烃的蒸发潜热与温度、压力关系(图13-95) 6.4.7 正构烷烃在减压时的蒸发潜热(图13-96) 6.5 熔融热和酸碱中和热 6.5.1 元素和无机物的熔融热(101325Pa)(表13-47) 6.5.2 有机物的熔融热(101325Pa)(表13-48) 6.5.3 酸碱中和热(表13-49) 6.6 升华热和吸附热 6.6.1 某些物质的升华热(表13-50) 6.6.2 活性炭和硅胶的积分吸附热(表13-51) 6.6.3 不同类型活性炭上CO2的积分吸附热(表13-52) 7 固体物料的物性参数 7.1 某些固体物料的密度、热导率、比热容和热扩散率(表13-53) 7.2 某些材料的辐射黑度(表13-54) 8 常用有机化合物的物化数据(表13-55和表13-56) 9 高温载热体 9.1 有机高温载热体 9.1.1 道生油物性数据(表13-57) 9.1.2 YD系列导热油 9.1.3 三一牌系列导热油物性数据 9.1.4 X6D系列导热油 9.1.5 氢化三联苯导热油 9.1.6 Therminol系列导热油 9.1.7 NeoSK-Oil系列导热油 9.2 无机高温载热体 9.2.1 熔融金属物性参数(表13-77) 9.2.2 熔盐物性参数(表13-78和表13-79) 9.2.3 烟道气物性参数(表13-80) 10 物化数据计算10.1 纯组分特性 10.1.1 临界温度 10.1.2 临界压力(Lyderson法) 10.1.3 临界体积 10.1.4 临界压缩系数 10.1.5 偏心因子 10.1.6 Riedel常数 10.1.7 势能常数 10.1.8 沸点 10.2 蒸气压 10.2.1 纯液体的蒸气压 10.2.2 与不凝性气体共存时的蒸气压 10.3 气体和液体的p-V-T关系 10.3.1 Pitzer-Curl法 10.3.2 液体密度 10.3.3 液体的体膨胀系数和压缩系数 10.4 流体相平衡 10.4.1 气液平衡系统 10.4.2 液液平衡系统 10.4.3 液相活度系统 10.5 热容和热焓 10.5.1 气体的比热容 10.5.2 液体的比热容 10.5.3 固体在常温下的比热容 10.5.4 理想气体的焓及熵 10.5.5 气体和液体的比焓 10.6 蒸发潜热、生成热及燃烧热 10.6.1 蒸发潜热 10.6.2 正常沸点下的蒸发潜热 10.6.3 蒸发潜热与温度的关系 10.6.4 熔融热 10.6.5 升华热 10.6.6 溶解热 10.6.7 理想气体的生成热 10.6.8 燃烧热 10.7 表面张力 10.7.1 纯物质的表面张力 10.7.2 表面张力与温度的关系 10.7.3 非水溶液混合物的表面张力 10.7.4 含水溶液表面张力 10.8 黏度 10.8.1 气体黏度 10.8.2 液体黏度 10.9 热导率 10.9.1 气体的热导率 10.9.2 液体热导率10.9.3 液-固悬浮体的热导率 10.9.4 金属热导率 10.10 扩散系数 10.10.1 气体的扩散系数 10.10.2 液体的扩散系数 10.11 纯物质特性常数表(表13-119) 11 模拟系统数据库和数据估算系统 11.1 数据库 11.1.1 纯组分数据库 11.1.2 其他数据库 11.2 热力学性质模型和物理参数估算 11.2.1 热力学性质模型 11.2.2 物理性质参数估算(表13-121) 12 常用单位换算(表13-122~表13-142) 参 考 文 献 第3篇 化工单元工艺设计 第14章 反 应 器 1 概述 1.1 反应器设计和化学反应工程 1.2 反应器的基本类型 1.3 反应器设计的基本方法 1.4 反应器设计数学模型的组成 2 化学反应动力学 2.1 本征反应动力学 2.1.1 反应速率 2.1.2 活化能和反应级数 2.1.3 单一反应 2.1.4 复杂反应 2.2 表观动力学(宏观动力学) 2.2.1 气-固催化反应动力学 2.2.2 气-液反应动力学 3 停留时间分布和流体流动模式 3.1 停留时间分布的表示 3.2 返混 3.3 流动模型 3.3.1 平推流和全混流模型 3.3.2 多釜串联模型 3.3.3 轴向分散模型 4 均相反应器 4.1 间歇釜式反应器 4.2 平推流反应器 4.3 全混釜式反应器 4.4 循环反应器 4.5 组合反应器 4.6 非等温情况的能量衡算 4.6.1 间歇釜式反应器4.6.2 平推流反应器 4.6.3 全混釜式反应器及其热稳定性 5 固定床反应器 5.1 粒子几何特性和床层空隙率 5.2 床层压力降 5.3 床层的传质 5.4 床层的传热 5.4.1 粒子和流体间传热 5.4.2 固定床的有效热导率 5.4.3 固定床和器壁间的传热膜系数 5.5 薄层催化剂反应器的计算 5.6 等温床的计算 5.7 绝热床的计算 5.8 拟均相二维模型和非均相模型 6 流化床反应器 6.1 流化床的流体力学行为 6.1.1 几个重要参数 6.1.2 床层的膨胀 6.1.3 气体分布器 6.1.4 气泡 6.1.5 粒子捕集 6.2 流化床的传热 6.3 流化床的传质 6.4 流化床的数学模型 7 气液反应器 7.1 气液反应器的选择原则 7.2 反应器的组合 7.3 汽液反应器中的传递过程 7.3.1 鼓泡流型 7.3.2 分布器开孔率 7.3.3 气泡尺寸 7.3.4 气含率 7.3.5 比表面积 7.3.6 传质系数的计算 7.3.7 扩散系数DAL和DBL 7.3.8 气体溶解度 7.3.9 气液鼓泡层的传热 7.4 气液鼓泡反应器设计计算 7.4.1 设计计算步骤 7.4.2 经验处理原则 8 计算举例 参 考 文 献 第15章 发酵 1 发酵罐的设计 1.1 好氧发酵罐的结构型式 1.1.1 机械搅拌自吸式发酵罐1.1.2 空气带升环流式发酵罐 1.1.3 高位塔式发酵罐 1.2 厌氧发酵罐的结构型式 1.3 标准式发酵罐 1.3.1 罐的几何尺寸 1.3.2 通气和搅拌 1.3.3 搅拌器几何尺寸和搅拌功率的计算 1.3.4 传热 1.3.5 变速搅拌 1.4 发酵罐的能量消耗和节能 1.4.1 概述 1.4.2 通气和搅拌 1.4.3 无菌压缩空气的制备 1.4.4 发酵液的冷却 1.4.5 发酵车间供电电压 2 发酵罐及其系统 2.1 发酵空气处理系统 2.1.1 预空气过滤器的选型设计 2.1.2 空气压缩机选型 2.1.3 压缩空气的冷却和分水装置设计 2.1.4 总空气过滤器 2.1.5 空气终端过滤器 2.1.6 空压站的管道设计 2.1.7 发酵车间的管道系统设计 2.2 培养基的灭菌 2.2.1 培养基的分批灭菌 2.2.2 培养基的连续灭菌 2.2.3 培养基灭菌形式比较 2.3 管道和阀门 2.3.1 配料 2.3.2 接种 2.3.3 抗生素专用阀门 2.4 测量仪表和控制 3 设计实例 3.1 范围和用途 3.2 生化反应罐 3.3 抗生素发酵罐 3.3.1 红霉素发酵罐 3.3.2 赤霉素发酵罐 3.3.3 泰乐菌素发酵罐 参 考 文 献 第16章 液体搅拌 1 液体搅拌机理 1.1 均相液液混合 1.2 固液悬浮搅拌 1.3 非均相液液分散1.4 气液分散和混合 1.5 高黏度流体搅拌 2 搅拌器的结构类型 2.1 推进式搅拌器 2.2 开启涡轮式搅拌器 2.3 圆盘涡轮式搅拌器 2.4 桨式搅拌器 2.5 锚式和框式搅拌器 2.6 螺带式搅拌器 2.7 螺杆式搅拌器 2.8 三叶后掠式搅拌器 2.9 新型轴流式搅拌器 2.10 新型径流式搅拌器 2.11 大型结晶罐用组合搅拌器 3 搅拌容器的内部构件 3.1 挡板 3.2 导流筒 4 搅拌器选型和转速计算 4.1 均相液液混合 4.2 固液悬浮搅拌 4.3 非均相液液分散 4.4 气液分散 4.5 搅拌转速的确定 5 搅拌功率计算 5.1 搅拌功率的基本计算方法 5.2 高速桨叶的功率特征数 5.3 无挡板或低速桨叶的功率特征数 5.4 电机功率的选择 5.5 计算举例 6 搅拌操作的传热计算 6.1 传热介质侧流体的传热膜系数 6.1.1 盘管中流体的传热膜系数 6.1.2 夹套中流体的传热膜系数 6.2 搅拌容器内流体的传热膜系数 7 搅拌工艺设计的放大技术 8 非牛顿型流体搅拌 9 搅拌节能 参 考 文 献 第17章 蒸馏和吸收 1 蒸馏过程 1.1 汽液平衡关系的表达 1.2 汽液平衡的热力学关系式 1.2.1 理想系统 1.2.2 非理想系统 1.3 活度系数的计算 1.3.1 Van Larr和Margules方程1.3.2 Scatchard-Hildebrand方程 1.3.3 Wilson方程 1.3.4 NRTL方程 1.3.5 UNIF AC方程 1.3.6 含有缔合组分的汽液平衡计算 1.4 汽液平衡关系的热力学一致性检验 参 考 文 献 2 蒸馏过程的计算 2.1 简捷法 2.1.1 MT图解法 2.1.2 简捷计算法 2.2 严格法 2.2.1 设计数据的规定和最终计算结果 2.2.2 三对角矩阵法的数学模型 2.2.3 三对角矩阵法的计算步骤和框图 2.2.4 有关说明 参 考 文 献 3 蒸馏过程的传质速率 3.1 板式塔板效率的推算[15,19~21] 3.1.1 塔板效率的定义 3.1.2 塔板效率的经验关联式 3.2 填料塔等板高度的计算 3.2.1 幕赫法[22] 3.2.2 格兰维尔法[23] 参 考 文 献 4 气体吸收 4.1 吸收过程的相平衡 4.2 吸收过程的计算 4.2.1 吸收剂用量 4.2.2 传质单元数和传质单元高度 4.3 板式塔吸收、解吸过程的计算 4.3.1 理论板数 4.3.2 板效率 4.4 变温吸收过程 4.4.1 吸收热效应 4.4.2 热效应影响的处理方法 4.4.3 操作变量的影响 4.4.4 设备结构上的考虑 4.5 多组分吸收 4.5.1 低浓度气体吸收的图解法 4.5.2 低浓度气体吸收的Kremser-Brown法 4.6 化学吸收 参 考 文 献 5 塔设备设计 5.1 填料塔设计 5.1.1 填料类型和特性参数5.1.2 流体力学计算 5.1.3 塔内构件的设计 5.2 板式塔设计 5.2.1 塔径估算 5.2.2 塔板布置、降液管及溢流堰设计 5.2.3 筛板设计和流体力学计算 5.2.4 浮阀塔板设计和流体力学计算 参 考 文 献 6 计算应用软件 6.1 蒸馏和吸收过程模拟计算软件 6.2 塔器水力学计算软件 6.2.1 FRI DRP软件 6.2.2 KG-TOWER软件 第18章 液液萃取 1 概述 2 液液相平衡及相图 2.1 液液相平衡关系 2.3 萃取剂的选择 3 液液萃取过程计算 3.1 单级萃取[1,2] 3.2 多级错流萃取[1,2] 3.3 多级逆流萃取[1,2] 3.4 微分接触式逆流萃取 3.5 其他萃取方法 3.6 软件计算 4 液液萃取设备 4.1 萃取设备分类 4.2 常用萃取设备 4.2.1 混合澄清槽 4.2.2 塔设备 4.2.3 离心萃取器 4.3 萃取设备比较及选型 5 填料萃取塔设计计算 5.1 设计概述 5.1.1 设计特点 5.1.2 设计计算步骤 5.2 塔径设计计算 5.3 塔高设计计算 5.4 计算举例 6 转盘萃取塔设计计算 6.1 结构和操作原理 6.2 数学模型 6.2.1 水力学模型 6.2.2 传质特性 6.3 塔高设计计算举例 6.4 设计和运行中的问题分析6.5 新型转盘萃取塔研究开发与工业应用 7 萃取技术新进展 7.1 超临界流体萃取 7.1.1 超临界流体及其性质 7.1.2 工艺及设备 7.1.3 特点及应用 7.2 膜萃取 7.2.1 基本理论 7.2.2 设备 7.2.3 特点及应用 7.3 双水相萃取 7.3.1 基本理论 7.3.2 过程及设备 7.3.3 特点及应用 7.4 外场强化萃取过程 7.5 萃取新型设备 7.5.1 MSPI 7.5.2 塔式混合澄清萃取器 7.5.3 ECR转盘萃取塔 符 号 说 明 参 考 文 献 第19章 吸附及变压吸附 1 吸附的基本原理 1.1 吸附现象 1.2 吸附平衡 1.3 吸附速率 1.4 吸附等温线 2 吸附剂 2.1 常用吸附剂种类 2.2 天然吸附剂 2.3 合成吸附剂 2.4 吸附剂的物性 3 吸附工艺及装置 3.1 吸附分离工艺 3.2 固定床吸附器 3.3 固定床吸附器内的吸附传递过程 3.4 吸附负荷曲线和穿透曲线 4 变压吸附 4.1 变压吸附的基本原理 4.2 循环吸附工艺 4.2.1 变温循环工艺 4.2.2 变压循环工艺 4.2.3 惰性气吹扫循环工艺 4.2.4 其他循环工艺 4.3 变压吸附操作原理 4.4 变压吸附的循环流程4.5 吸附分离的应用 4.6 吸附剂的选择 4.7 变压吸附装置的工艺设计 参 考 文 献 第20章 膜分离设备 1 概述 1.1 膜分离技术的发展 1.2 膜分离技术的基本特性 1.3 膜材料 1.3.1 膜的分类和应用 1.3.2 膜材料 1.4 膜组件 1.4.1 板框式膜组件 1.4.2 圆管式膜组件 1.4.3 卷绕式膜组件 1.4.4 中空纤维式膜组件 1.4.5 集装式膜组件 1.4.6 膜组件的特点比较 2 膜分离基本概念 2.1 微滤 2.1.1 液体过滤 2.1.2 气体过滤 2.2 超滤 2.2.1 超滤的基本原理 2.2.2 超滤膜的特性和种类 2.2.3 超滤装置 2.2.4 超滤的影响因素 2.2.5 超滤的工艺流程 2.3 纳滤 2.3.1 纳滤膜组件及其分离过程 2.3.2 纳滤膜分离过程的设计 2.3.3 影响纳滤膜分离的主要因素 2.4 反渗透 2.4.1 反渗透基本原理 2.4.2 反渗透膜 2.4.3 反渗透装置的设计 2.4.4 反渗透基本工艺流程 2.4.5 反渗透的预处理 2.5 渗析 2.6 离子交换膜 2.6.1 概述 1950年,Juda试制成功了具有高选择透过性的阳、阴离子交换膜,从而奠定了 电渗析技术的实用基础。 2.6.2 分离基本原理 2.6.3 EDR装置 2.7 气体膜2.8 渗透汽化 2.8.1 概述 2.8.2 分离基本原理 3 膜分离技术在生物医药领域的应用 3.1 发酵用空气的微滤除菌 3.2 药液的微滤除菌 3.3 卡那霉素的超滤除热原 3.4 糖化酶的超滤浓缩 3.5 甲氧头孢菌素C发酵液的超滤分离菌丝体 3.6 6-氨基青霉烷酸的纳滤浓缩 3.7 链霉素的反渗透浓缩 4 膜分离技术在石化和化工领域的应用 4.1 环氧乙烷合成过程中气体膜回收乙烯 4.2 聚烯烃生产过程中气体膜回收烃类 4.2.1 聚合反应过程中气体膜回收烃类 4.2.2 树脂纯化过程中的烃类回收 4.3 从催化裂化干气中回收氢气和烯烃 4.4 合成氨和合成甲醇弛放气中气体膜回收氢气 4.5 无水乙醇的渗透汽化膜法制备 5 膜分离技术在废水处理及污水回用中的应用 5.1 超滤技术 5.2 反渗透技术 5.3 膜生物反应器的应用 5.3.1 膜生物反应器的分类 5.3.2 膜生物反应器的特征 5.3.3 影响膜生物反应器稳定运行的技术参数 5.3.4 膜污染及其控制 5.4 平板膜-生物反应器 参 考 文 献 第21章 离心机和过滤机 1 离心机 1.1 离心机的分类和适用范围 1.2 离心机的选用要求和标准 1.3 离心机的选型 1.3.1 选型参数 1.3.2 性能指标 1.3.3 选型的基本原则 1.4 过滤离心机的选用 1.4.1 生产能力计算 1.4.2 三足式离心机和平板式离心机 1.4.3 上悬式离心机 1.4.4 卧式刮刀卸料离心机 1.4.5 卧式活塞推料离心机 1.4.6 离心力卸料离心机 1.4.7 其他类型的过滤离心机 1.5 沉降离心机的选用1.5.1 生产能力计算 1.5.2 螺旋卸料沉降离心机 1.5.3 碟式分离机 1.5.4 其他类型的沉降离心机 1.6 物料预处理方法和装置 1.7 离心机的配套设备 1.8 离心机的采购 1.8.1 离心机的采购程序 1.8.2 离心机数据表 2 过滤机 2.1 过滤机的分类和适用范围 2.2 过滤机的选用要求和标准规范 2.3 过滤机的选型 2.3.1 选型参数 2.3.2 选型的基本原则 2.4 过滤机的计算 2.4.1 恒压过滤 2.4.2 恒速过滤 2.4.3 先升压后恒压过滤 2.4.4 过滤常数测定 2.5 常用过滤机 2.5.1 转鼓真空过滤机 2.5.2 带式过滤机 2.5.3 盘式过滤机 2.5.4 叶滤机 2.5.5 筒式加压过滤机 2.5.6 压滤机 参 考 文 献 第22章 换热器 1 换热器的分类和选用 1.1 换热器的分类 1.1.1 按工艺功能分类 1.1.2 按传热方式和结构分类 1.2 换热器的选用 1.2.1 冷却器 1.2.2 加热器 1.2.3 再沸器 1.2.4 冷凝器 1.2.5 蒸发器 1.3 管壳式换热器的选用 1.3.1 工艺条件 1.3.2 结构参数 1.3.3 换热器设计标准 2 无相变管壳式换热器 2.1 稳态传热方程 2.1.1 总传热系数2.1.2 有效平均温差 2.2 传热系数计算 2.2.1 管程传热膜系数[1] 2.2.2 壳程传热膜系数 2.3 压力降计算 2.3.1 管程压力降[5] 2.3.2 壳程压力降 2.4 换热器设计计算程序和计算举例 2.4.1 设计计算程序 2.4.2 计算举例 3 管壳式冷凝器 3.1 冷凝器的结构特征与选型 3.1.1 冷凝器型式的选择 3.1.2 管壳式冷凝器的局部结构 3.2 冷凝传热膜系数 3.2.1 管内冷凝传热膜系数 3.2.2 管外冷凝传热膜系数 3.2.3 多组分的冷凝传热 3.2.4 含不凝气的冷凝传热 3.3 冷凝器压力降计算 3.3.1 管程压力降 3.3.2 壳程压力降 3.3.3 计算举例 3.4 冷凝器计算举例 4 再沸器 4.1 再沸器型式的选用 4.2 釜式再沸器 4.2.1 设计要点 4.2.2 传热系数 4.2.3 管束的最大热负荷 4.2.4 计算举例 4.3 立式热虹吸式再沸器 4.3.1 设计要点 4.3.2 传热系数 4.3.3 压力降 4.3.4 设计举例 4.4 卧式热虹吸式再沸器 4.4.1 选择要点 4.4.2 传热系数 4.4.3 压力降计算 5 翅片管 5.1 翅片管的应用 5.2 翅片管的传热方程和传热系数 5.2.1 传热方程 5.2.2 传热系数 5.3 翅片管排压力降计算6 套管和发夹式换热器 6.1 套管式换热器的特点 6.2 传热系数和压力降计算 6.2.1 传热系数 6.2.2 压力降计算 6.3 发夹式换热器的特点及适用范围 6.3.1 发夹式换热器的优缺点 6.3.2 发夹式换热器的适用范围 7 板式及紧凑式换热器 7.1 板式换热器的分类和应用 7.2 板式换热器的传热 7.2.1 波纹板式换热器 7.2.2 螺旋板式换热器 7.3 无相变板式换热器压力降计算 7.3.1 波纹板式换热器 7.3.2 螺旋板式换热器 7.4 波纹板式换热器计算举例 7.5 板框式换热器的特点 7.6 板翅式换热器的特点 7.7 板壳式换热器的特点 8 蒸发器 8.1 单效蒸发器设计 8.2 多效蒸发器设计 9 空冷器 9.1 概述 9.1.1 空冷器的结构与型式 9.1.2 空冷器型号的表示方法及系列标准 9.2 空冷器的设计条件及基本参数 10 污垢系数和总传热系数的参考值 10.1 污垢系数(表22-37~表22-39) 10.2 总传热系数推荐值 10.2.1 管壳式换热器(表22-40~表22-44) 10.2.2 蛇管式换热器(表22-45~表22-49) 10.2.3 套管式换热器(表22-50~表22-53) 10.2.4 空冷器(表22-54、表22-55) 10.2.5 喷淋式换热器(表22-56、表22-57) 10.2.6 螺旋板式换热器(表22-58) 10.2.7 其他换热器(表22-59) 10.3 液体、气体的普朗特数(图22-53、图22-54、表22-60、表22-61)[42] 参 考 文 献 第23章 容器 1 容器的分类和选用 1.1 容器的分类 1.2 容器的选用 2 容器工艺设计 2.1 立式和卧式重力气-液分离器2.1.1 应用范围 2.1.2 立式重力气-液分离器的尺寸设计 2.1.3 卧式重力气-液分离器的尺寸设计 2.1.4 计算图表 2.2 立式和卧式丝网气-液分离器 2.2.1 应用范围 2.2.2 立式丝网气-液分离器的尺寸设计 2.2.3 卧式丝网气-液分离器的设计 2.2.4 计算图表 2.3 液-液分离器 2.3.1 分散相液滴沉降速度 2.3.2 卧式沉降罐尺寸 2.3.3 立式沉降罐尺寸 2.4 聚结器在液-液分离容器中的应用 2.4.1 聚结分离技术机理 2.4.2 聚结分离的应用及设备 2.4.3 聚结器选型和设计原则 2.5 缓冲容器 2.5.1 应用范围 2.5.2 容积计算原则 3 容器的型式和内部结构部件 参 考 文 献 第24章 储罐 1 储罐设计的一般要求 1.1 一般原则 1.2 储运系统的计量要求 1.3 储罐物料加热设计 1.3.1 储罐需设置加热器的情况 1.3.2 储罐物料加热温度应符合的要求 1.3.3 加热介质的选用 1.4 储罐物料储存温度 2 储罐选用 2.1 储罐容量 2.1.1 物料储罐容量设计 2.1.2 物料计算日储量 2.1.3 物料储存天数 2.1.4 储罐的设计储存液位 2.2 储罐选型 2.3 储罐数量 2.3.1 原油和原料储罐的数量 2.3.2 中间原料储罐的数量 2.3.3 产品储罐的数量 2.3.4 重油(含燃料油)储罐的数量 2.3.5 润滑油类、电器用油类和液压油类储罐的数量 2.3.6 污油罐的数量 2.4 储罐系列2.4.1 拱顶罐系列 2.4.2 浮顶罐系列 2.4.3 内浮顶罐系列 2.4.4 卧式罐系列 2.4.5 球罐系列 3 常压和低压罐区 3.1 设计压力和设计温度确定 3.1.2 储罐操作压力 3.1.3 储罐设计温度 3.2 储罐布置 3.2.1 罐组布置 3.2.2 防火堤和隔堤设置规定 3.3 储罐附件 3.3.1 储罐附件选用 3.3.2 储罐附件布置 3.4 罐区管道布置 3.5 储罐仪表选用一般要求 3.6 储罐氮封系统设置 3.6.1 储罐氮封控制原理 3.6.2 储罐氮封工艺流程 3.6.3 氮封系统示意流程图 3.7 储罐防雷、防静电 3.7.2 储罐防静电措施 3.8 储罐防腐蚀工程 3.8.1 一般要求 3.8.2 涂层保护设计 4 压力储罐区 4.1 设计压力和设计温度确定 4.1.1 设计压力确定 4.1.2 设计温度确定 4.2 压力储罐区布置 4.2.1 压力储罐布置 4.2.2 液化烃储罐防火堤及隔堤的设置 4.3 压力储罐附件选用 4.4 压力储罐管道布置 4.5 压力储罐仪表选用一般要求 4.6 压力储罐安全防护 4.6.1 压力储罐的安全阀设置 4.6.2 压力储罐安全阀的选型 4.6.3 其他工艺要求 4.6.4 防雷防静电措施 4.7 液化烃球罐注水系统设计 4.7.1 注水水源 4.7.2 注水点位置 4.7.3 注水点的连接方式 4.7.4 注水泵排量确定及注水压力4.7.5 注水压力确定 4.7.6 注水系统示意流程图 参 考 文 献 第25章 工业炉 1 工业炉的炉型和设计要点 1.2 工业炉的设计要点 1.2.1 设计原则 1.2.2 原始资料的收集和有关专业互提条件 1.2.3 设计步骤和设计要点 2 工业炉的热效率和燃料消耗量 2.1 工业炉的热效率 2.2 工业炉的燃料消耗量 3 工业炉节能技术 3.1 主要节能措施 3.1.1 回收烟气余热,降低排烟温度 3.1.2 减少炉壁散热损失 3.1.3 减少空气过剩量 3.1.4 减少不完全燃烧损失 3.2 余热回收技术 3.2.1 翅片管、钉头管的应用 3.2.2 余热锅炉的应用 3.2.3 空气预热器的应用 4 燃料和燃烧计算 4.1 燃料 4.1.1 固体燃料 4.1.2 液体燃料 4.1.3 气体燃料 4.2 燃烧计算 4.2.1 燃料发热量 4.2.2 燃烧所需空气量 4.2.3 燃料生成烟气量 4.2.4 烟气密度 5 燃烧室和燃烧装置 5.1 燃烧室的容积 5.1.1 一般燃烧室的容积 5.1.2 管式加热炉的炉膛容积 5.2 燃烧装置 5.2.1 固体燃料燃烧装置 5.2.2 液体燃料燃烧器 5.2.3 气体燃料燃烧器 6 工业炉传热计算 6.1 辐射段传热 6.2 对流段传热 6.3 炉壁散热损失 7 工业炉系统压力降和排烟系统 7.1 炉管内物料的压力降7.2 烟气系统压力降 7.3 烟囱设计 7.3.1 按抽力要求确定烟囱高度 7.3.2 按有害物质排放要求确定烟囱高度 7.3.3 其他参数确定 7.4 引风机的选用 8 炉衬材料 8.1 炉衬材料的基本要求 8.2 常用耐火隔热制品的用途和使用温度 8.2.1 黏土质耐火砖 8.2.2 高铝砖 8.2.3 黏土质隔热耐火砖 8.2.4 高铝质隔热耐火砖 8.2.5 低硅刚玉砖 8.2.6 一般刚玉制品 8.2.7 碳化硅耐火制品 电石炉用自焙炭砖用于砌筑大、中型电石炉炉底及熔池内衬。 8.2.9 高铬砖 8.3 常用隔热制品的用途和使用温度 8.3.1 硅藻土隔热制品 8.3.2 膨胀蛭石及膨胀蛭石制品 8.3.3 膨胀珍珠岩及膨胀珍珠岩绝热制品 8.3.4 岩棉及岩棉制品 8.3.5 矿渣棉及矿渣棉制品 8.3.6 绝热用玻璃棉及其制品 8.3.7 硅酸钙绝热制品 8.3.8 轻质氧化铝制品 8.3.9 常用隔热制品的物理性能及使用范围 8.4 耐火陶瓷纤维制品的用途和使用范围 8.4.1 耐火陶瓷纤维制品的种类及使用温度 8.4.2 耐火陶瓷纤维制品的形态分类及用途 8.4.3 绝热用硅酸铝棉制品主要性能(表25-49) 8.4.4 常用耐火纤维折叠式模块结构 8.4.5 派罗块纤维模块 8.5 常用不定形耐火、隔热材料的用途和使用温度 8.5.1 致密不定形耐火材料 8.5.2 隔热不定形耐火材料 8.5.3 耐火陶瓷纤维不定形材料 8.5.4 耐火泥浆和表面涂层 9 一般加热炉的工艺计算电算化程序 9.1 工艺计算电算化程序介绍 9.2 程序框图 参 考 文 献 第26章 干 燥 器 1 干燥器的分类和选型 1.1 干燥器的分类1.2 干燥器的选型 2 干燥过程计算 2.1 干燥速率曲线 2.2 恒速干燥阶段的计算 2.2.1 按X-t干燥曲线的计算方法 2.2.2 按R-t干燥速率曲线的计算方法 2.2.3 按传热系数的计算方法 2.3 降速干燥阶段的计算 2.4 干燥器的热量衡算 2.4.1 预热器的热量消耗 2.4.2 干燥器的热量衡算 2.4.3 热量衡算的应用示例 3 箱式(间歇式)干燥器 3.1 平行流式箱式干燥器 3.2 穿流式箱式干燥器 3.3 真空箱式干燥器 4 隧道式干燥器 4.1 隧道式带式通风干燥器 4.2 洞道式干燥器 5 喷雾干燥器 5.1 喷雾干燥器的分类 5.2 喷雾干燥室的设计 5.3 雾化器 5.3.1 雾化器的类型 5.3.2 雾化器的选用原则 5.4 SZDB-40型无菌系统喷雾干燥机 5.5 P型喷雾干燥器系列产品 5.6 PA、PB、PC、PD系列喷雾干燥装置技术参数 5.7 喷雾干燥计算举例 5.8 喷雾干燥的闭路循环系统 5.9 喷雾干燥的应用 6 气流干燥器 6.1 特性和运行参数 6.2 分类 6.3 直管型气流干燥器 6.4 脉冲型气流干燥器 6.5 倒锥式气流干燥器 6.6 套管式气流干燥器 6.7 旋风型气流干燥器 6.8 旋转气流干燥器 6.9 环形干燥器 6.10 文丘里气流干燥器 6.11 低熔点物料气流干燥器 6.12 气流干燥计算 7 流化床干燥器 7.1 流化床干燥器的特点7.2 流化床干燥器类型 7.2.1 沸腾造粒包衣干燥器 7.2.2 强化沸腾干燥器 7.2.3 卧式多室流化床干燥器 7.2.4 双级流化床干燥器 7.2.5 喷动床干燥器 7.2.6 闭路循环流化床干燥器 7.2.7 惰性粒子流化床干燥器 7.2.8 振动流化床干燥(冷却)器 8 立式通风移动床干燥器 8.1 特点 8.2 计算举例 9 回转干燥器 9.1 直接或间接加热式回转干燥器 9.1.1 技术参数 9.1.2 计算举例 9.2 穿流式回转干燥器 9.2.1 结构 9.2.2 特点 9.2.3 计算举例 10 真空干燥器 10.1 特点 10.2 双锥回转型真空干燥器 10.3 耙式真空干燥器 10.4 附属设备 10.5 回转真空干燥联合机 11 槽型搅拌干燥器 11.1 特点 11.2 结构类型 11.2.1 楔形翼片型搅拌干燥器 11.2.2 桨叶干燥器 11.2.3 单轴圆板型和单轴环型搅拌干燥器 11.2.4 单轴圆盘型搅拌干燥器 11.2.5 单轴清扫齿型搅拌干燥器 11.3 槽型搅拌干燥器的应用(表26-49和表26-50) 12 滚筒干燥器 12.1 进料方式 12.2 一般技术参数 12.3 滚筒干燥器的应用 12.4 单筒型转筒干燥器 13 真空冷冻干燥 14 远红外线干燥器 14.1 远红外线干燥器的结构和分类 14.2 干燥炉的长度 14.3 干燥炉的功率 15 高频干燥器和微波干燥器15.1 高频干燥器 15.2 微波灭菌干燥器 15.3 平板型微波干燥器 15.4 计算举例 参 考 文 献 第27章 泵 1 泵的选用 1.1 泵的分类和适用范围 1.2 工业用泵的选用要求和相关标准 1.2.1 工业用泵的特点和选用要求 1.2.2 工业装置对泵的要求 1.2.3 工业用泵常用的标准规范 1.3 泵的选型 1.3.1 选型参数的确定 1.3.2 泵类型、系列和型号的确定 1.3.3 原动机的确定 1.3.4 轴封型式的确定 1.3.5 联轴器的选用 1.3.6 液力偶合器 1.4 机械密封的选用 1.4.1 选型参数 1.4.2 机械密封型式的确定 1.4.3 密封管路系统的选择 1.4.4 API 610中有关机械密封的内容介绍 1.4.5 特殊介质的密封选型 1.5 泵的轴承和润滑 1.5.1 离心泵的轴承和润滑 1.5.2 往复泵的润滑 1.5.3 电动机的轴承和润滑 1.5.4 压力润滑油系统 1.6 泵的冷却 1.7 泵的串联和并联 1.8 流量调节 1.9 泵的配管要求 2 泵的结构、性能和工作范围 2.1 泵的工作原理、结构和性能参数 2.1.1 离心泵 2.1.2 高速泵和旋壳泵 2.1.3 液力回收透平 2.1.4 轴流泵和混流泵 2.1.5 漩涡泵 2.1.6 容积式泵 2.1.7 往复泵 2.1.8 计量泵 2.2 泵的性能换算 2.2.1 泵叶轮切割2.2.2 泵转速改变 2.2.3 介质密度改变 2.2.4 介质黏度变化 2.3 泵的工作范围 2.3.1 离心泵的工作范围和型谱 2.3.2 容积式泵的工作范围 2.4 泵的汽蚀 2.4.1 装置汽蚀余量和必需汽蚀余量 2.4.2 叶片式泵防止汽蚀产生的方法 2.4.3 容积式泵和叶片式泵的汽蚀特性比较 3 特殊介质的输送 3.1 黏性液体 3.2 含气液体 3.3 含固体颗粒的液体 3.4 易气化液体 3.5 不允许泄漏的液体 3.6 腐蚀性介质 4 真空泵 4.1 真空泵的性能指标和选型 4.1.1 真空泵的性能指标 4.1.2 空气泄漏量的估算 4.1.3 真空泵的分类及工作压力范围 4.1.4 真空泵的选用 4.2 真空泵的类型和参数范围 5 泵的采购 5.1 泵的采购程序 5.2 泵的数据表 5.2.1 离心泵数据表 5.2.2 转子泵数据表 5.2.3 计量泵数据表 5.2.4 往复泵数据表 5.2.5 无密封离心泵数据表 参 考 文 献 第28章 压缩和膨胀机械 1 理想气体的热力学计算 1.1 等温压缩 1.2 绝热压缩 1.3 多变压缩 2 真实气体的压缩 2.1 临界常数和压缩系数 2.2 真实气体的压缩计算 3 压缩机的选用 3.1 压缩机的分类和适用范围 3.2 压缩机的选用要求和相关标准 3.2.1 化工、石化装置对压缩机的要求 3.2.2 压缩机的特点及其比较3.2.3 压缩机的常用标准和规范 3.3 压缩机的主要参数和结构类型 3.3.1 选型参数的确定 3.3.2 压缩机类型的确定 3.4 往复式压缩机 3.4.1 往复式压缩机的分类 3.4.2 往复式压缩机的主要性能指标 3.4.3 往复式压缩机选型的基本原则 3.4.4 往复式压缩机的工艺计算 3.4.5 往复式压缩机的变工况计算 3.4.6 往复式压缩机的气量调节 3.4.7 往复式压缩机制造商 3.5 离心式压缩机 3.5.1 离心式压缩机的分类 3.5.2 离心式压缩机的主要性能指标 3.5.3 离心式压缩机选型的基本原则 3.5.4 离心式压缩机的特性和操作性能 3.5.5 离心式压缩机的工艺计算 3.5.6 离心式压缩机的性能换算 3.5.7 离心式压缩机的气量调节 3.5.8 离心式压缩机的喘振及其控制 3.5.9 离心式压缩机制造商 3.6 轴流式压缩机 3.6.1 轴流式压缩机的主要性能指标 3.6.2 轴流式压缩机选型的基本原则 3.6.3 轴流式压缩机的特性和操作性能 3.6.4 轴流式压缩机的气量调节 3.6.5 轴流式压缩机的喘振及其控制 3.7 螺杆式压缩机 3.7.1 螺杆式压缩机的主要性能指标 3.7.2 螺杆式压缩机选型的基本原则 3.7.3 螺杆式压缩机的特性和操作性能 3.7.4 螺杆式压缩机的气量调节 3.8 其他结构型式的压缩机 3.8.1 液环式压缩机 3.8.2 罗茨鼓风机 3.8.3 通风机 4 膨胀机械 4.1 工业汽轮机 4.1.1 工业汽轮机的分类 4.1.2 汽轮机的选用参数和主要性能指标 4.1.3 汽轮机选型的基本原则 4.1.4 汽轮机的工艺计算 4.1.5 汽轮机的调节和保安系统 4.2 燃气轮机 4.2.1 燃气轮机的分类4.2.2 燃气轮机的主要性能指标 4.2.3 燃气轮机选型的基本原则 4.3 膨胀机 4.3.1 膨胀机的分类 4.3.2 膨胀机的主要性能指标 4.3.3 膨胀机选型的基本原则 4.3.4 膨胀机的调节 5 制冷机 5.1 活塞式制冷机 5.1.1 制冷剂 5.1.2 选用计算 5.1.3 辅助设备的选择 5.1.4 活塞式制冷压缩机及机组的生产厂 5.2 离心式制冷机 5.3 螺杆式制冷机 5.3.1 工作原理 5.3.2 工作流程 5.4 溴化锂吸收式制冷机 5.4.1 工作原理 5.4.2 工作流程 5.4.3 制冷量的调节方法 5.4.4 溴化锂制冷机的生产厂 6 压缩机轴封 6.1 密封种类的选择 6.1.1 密封种类及原理 6.1.2 密封种类的选择及应用 6.2 干气密封类型、系列和型号的选择 6.2.1 干气密封的分类 6.2.2 干气密封类型的选择(表28-15) 6.2.3 干气密封系列和型号 6.2.4 干气密封材料的选择 6.2.5 干气密封控制系统 7 机器的振动和噪声控制 7.1 机器的振动及其控制 7.2 机器的噪声及其控制 8 采购 8.1 采购程序 8.2 数据表 8.2.1 往复式压缩机数据表(表28-21) 8.2.2 离心压缩机数据表(表28-22) 8.2.3 特殊用途汽轮机数据表(表28-23) 8.2.4 回转式正位移压缩机数据表(表28-24) 参 考 文 献 第29章 物 流 工 程 1 气力输送 1.1 术语的定义1.2 气力输送特点 1.2.1 流动状态 1.2.2 气力输送状态的分类 1.3 气力输送装置的类型 1.4 气力输送主要设备的选择 1.4.1 气源设备 1.4.2 供料装置 1.4.3 输送管道和管件 1.4.4 分离和除尘设备 1.5 气力输送装置的类型选择 1.6 气力输送装置的设计 1.7 系统压力损失计算 1.8 计算举例 2 栓流气刀式气力输送装置 3 空气槽输送机 3.1 结构和特点 3.2 设计计算 4 成件物料气力输送 4.1 成件物料气力输送的工艺计算 4.2 周期工作气力输送装置的设计计算 4.3 连续工作气力输送装置的设计计算 4.4 计算举例 5 液固相物流输送 5.1 浆体管道水力学计算 5.2 浆体制备和输送设备 5.3 计算举例 6 仓储设施及物流设备 6.1 起重机械 6.2 仓储设备 6.2.1 仓库面积计算方法 6.2.2 叉车用的特殊机具 6.2.3 仓库站台的设计要求 6.2.4 叉车作业仓库的设计 6.2.5 高层货架仓库的物料搬运设备 6.2.6 叉车 6.2.7 高度调节板 6.2.8 电梯 7 固体物料输送设备 7.1 移动式胶带输送机 7.2 常用斗式提升机 7.3 螺旋输送机 7.4 振动输送机 7.5 通用型埋刮板输送机 7.6 旋转给料器 7.7 阀门 7.8 固体物料输送设备的设计要求8 粉碎机、分级筛 8.1 粉碎机 8.2 分级机 9 计量、包装设备 9.1 计量设备 9.2 包装设备 10 料仓 10.1 料仓的特点 10.2 物料在料仓中的流动形态 10.3 料仓的结构 10.4 料仓的卸料辅助措施 10.5 料仓的安全防护措施 参 考 文 献

《化工工艺设计手册》(第五版)分上、下两册出版,共含6篇53章。上 册包括工厂设计、化工工艺流程设计、化工单元工艺设计3篇;下册包括化工 系统设计、配管设计、相关专业设计和设备选型3篇。《化工工艺设计手册》 (第五版)在保持原有内容框架的基础上,在化工工艺设计内容的系统性、完 整性上实现了跃升,以化工工艺流程设计、设备工艺设计、工艺系统设计的三 大基本程序为核心,形成了化工企业工艺设计内容的完整序列。本次修订反映 了第四版出版以来化工工艺设计技术和方法上的新进展,除新增化工工艺流程 设计一篇外,其他各篇在专业内容和设计现代化方面都进行了充实,内容更为 翔实和丰富。 本手册可供化工、石油化工、医药、轻工等行业从事工艺设计的工程技术 人员使用,也可供其他行业和有关院校的师生参考。《化工工艺设计手册》由中石化上海工程有限公司(原上海医药工业设计 院)倾力打造,凝结了公司几代资深技术专家和设计大师们几十年从事化工、 石油化工、医药工程等领域技术开发、工程咨询、工程设计、工程总承包、工 程管理的智慧结晶和技术积淀,自1986年首次出版以来,广受化工工艺设计人 员欢迎,已成为化工工艺设计人员的必备手册,成为行业内颇具影响力的大型 化工工艺设计工具书。手册第四版荣获中国石油和化学工业联合会“科技进步二 等奖”及中国石油和化学工业“优秀出版物奖(图书类)一等奖”。 本次修订主要反映第四版出版以来化工工艺设计技术和方法上的新进展, 并以持续提升、精益求精的理念对第四版内容进行修订、补充和完善,延续手 册“精品图书”的一贯风格,努力把手册推向新的高度。值得欣喜的是,手册第 五版入选国家新闻出版广电总局《“十三五”国家重点出版物出版规划项目》, 成为手册一个新的起点。 我国经济发展进入新常态,供给侧结构性改革不断深化,工程公司面临市 场激烈竞争的新形势和环保绿色高附加值发展模式的新要求,创新开发提升工 程公司的核心竞争力比以往更为重要,尤为迫切。为此,本次修订增设了化工 工艺流程设计一篇,从过程工程着手,阐明化工工艺设计主要程序和内容,并 具体说明化工过程技术开发和化工工艺流程设计的内容、程序和方法,以及化 工装置工艺节能技术和综合能耗的计算。 本次修订在化工工艺设计内容的系统性、完整性上实现了跃升,形成了工厂设计、化工工艺流程设计、化工单元工艺设计、化工系统设计、配管设计、 相关专业设计和设备选型六大篇,并以工艺设计的化工工艺流程设计、设备工 艺设计、工艺系统设计的三大基本程序为核心,形成了化工企业工艺设计内容 的完整序列。 在修订过程中,充分吸收了中石化上海工程有限公司近年来工程业务成果 和丰富实践经验,除新增化工工艺流程设计一篇外,其他各篇在专业内容和设 计现代化方面都进行了充实,从原来的37章增加至现在的53章,内容更为翔实 和丰富。第1篇 工厂设计 第1章 典型的化工企业构成 1 化工企业的常规构成 1.1 化工企业的组织机构 1.2 化工企业的基本工程组成 2 化工企业建设的园区化 2.1 化工园区的基本构成条件 2.2 化工园区的主要优势 2.3 生态工业园 第2章 化工设计的主要内容和过程 1 化工设计主要过程概述 2 项目前期阶段 2.1 预可行性研究阶段工艺专业的主要工作内容 2.1.1 预可行性研究的目的 2.1.2 预可行性研究的内容 2.1.3 预可行性研究阶段工艺专业的主要工作 2.2 可行性研究阶段工艺专业的主要工作内容 2.3 技术采购阶段工艺专业的主要工作内容 3 技术开发阶段 3.1 技术路线选择阶段工艺专业的主要工作内容 3.1.1 技术路线比对 3.1.2 技术路线的选择 3.2 研究开发阶段工艺专业的主要工作内容 3.2.1 研究开发的分类 3.2.2 几项需重点研究的内容 3.3 工艺设计包开发阶段工艺专业的主要工作内容 3.3.1 工艺专业需完成的工作 3.3.2 工艺设计包开发阶段工艺专业需提出的条件 4 工艺设计包开发阶段 4.1 化工装置工艺设计包 4.1.1 设计基础 4.1.2 工艺说明 4.1.3 物料平衡 4.1.4 消耗量 4.1.5 界区条件表 4.1.6 卫生、安全、环保说明 4.1.7 分析化验项目表 4.1.8 工艺管道及仪表流程图(P&ID) 4.1.9 建议的设备布置图及说明 4.1.10 工艺设备一览表 4.1.11 工艺设备 4.1.12 自控仪表4.1.13 特殊管道 4.1.14 主要安全泄放设施数据表 4.1.15 有关专利文件目录 4.2 工艺手册 4.2.1 工艺说明 4.2.2 正常操作程序 4.2.3 开车准备工作程序 4.2.4 开车程序 4.2.5 正常停车程序 4.2.6 事故处理原则 4.2.7 催化剂装卸 4.2.8 采样 4.2.9 工艺危险因素分析及控制措施 4.2.10 环境保护 4.2.11 设备检查与维护 4.3 分析化验手册 5 总体设计阶段 5.1 总体设计原则及总的工作内容 5.1.1 总体设计原则与目的 5.1.2 总体设计的工作内容 5.2 总体院工艺专业的工作内容 5.2.1 建设规模的确定 5.2.2 产品方案的确定 5.2.3 全厂工艺总流程及公用系统平衡简述 5.2.4 原料、燃料和辅助物料供应 5.2.5 主项表、设计分工的确定 5.2.6 全厂管理体制和总定员 5.2.7 中心化验室 5.3 装置院工艺专业的工作内容 5.3.1 装置概况说明 5.3.2 装置组成说明 5.3.3 工艺流程简述 5.3.4 产品、副产品、原料、催化剂、化学品、 公用物料的技术规格 5.3.5 消耗(或产出)定额和消耗(或产出)量 5.3.6 界区条件 5.4 总体设计阶段总体院与装置院的条件关系表 6 基础工程设计阶段 6.1 基础工程设计开工条件与文件深度 6.2 基础工程设计文件中工艺专业设计文件 6.2.1 工艺部分 6.2.2 分析化验 6.3 基础工程设计文件中工艺专业的工作内容 6.3.1 工艺部分 6.3.2 分析化验 7 工厂基础工程设计7.1 工厂基础工程设计的主要内容 7.2 工艺专业相关设计工作 7.2.1 全工厂性设计 7.2.2 各工艺装置基础工程设计 7.2.3 中心化验室基础工程设计 8 详细工程设计阶段 8.1 详细工程设计文件的组成 8.1.1 工艺部分 8.1.2 分析化验 8.2 详细工程设计阶段工艺专业的工作 8.2.1 工艺部分 8.2.2 分析化验 9 设计条件和图纸会签 9.1 设计条件的交接 9.1.1 公司外部条件 9.1.2 公司内部条件的交接 9.2 设计图纸会签 9.2.1 基础工程设计(初步设计)图纸会签 9.2.2 详细工程设计(施工图)图纸会签 10 常用工具 10.1 工艺设计中常用的手册和指南 10.2 工艺设计中常用的计算机软件 10.2.1 Aspen ONE Engineering 10.2.2 SimSci PRO/Ⅱ 10.2.3 HTRI 10.2.4 FRI Device Rating Program 10.2.5 CFD软件 10.2.6 Smart Plant P&ID 10.2.7 CRANE 第3章 工厂和装置的物料、能量和公用工程平衡 1 工厂的物料、燃料和公用工程平衡 1.1 物料平衡 1.2 燃料平衡 1.3 公用工程平衡 1.3.1 蒸汽及凝水系统平衡 1.3.2 水平衡 1.3.3 风平衡 2 装置的物料衡算及热量衡算 第4章 厂址选择和工厂布置 1 厂址选择 1.1 厂址选择的基本原则 1.2 工业企业厂址的基本条件 1.2.1 场地条件 1.2.2 地形、地质和水文地质条件 1.2.3 供排水条件 1.2.4 供电条件1.2.5 交通运输条件 1.3 厂址选择的工作阶段 1.3.1 准备阶段 1.3.2 现场工作阶段 1.3.3 编制报告阶段 2 工厂布置 2.1 工厂布置的基本任务 2.2 工厂总平面布置 2.2.1 工厂总平面布置的一般原则 2.2.2 总平面布置设计的主要技术经济指标 2.3 竖向布置 2.3.1 竖向布置的基本任务 2.3.2 竖向布置的技术要求 2.3.3 竖向布置方式 2.3.4 土石方工程计算 2.4 管线综合布置 2.4.1 管线综合布置的工作内容 2.4.2 管线综合布置的原则和要求 3 工厂运输设计 3.1 运输方式的选择 3.2 水路运输的基本技术条件 3.3 准轨铁路运输的主要技术条件 3.3.1 铁路设计的基本技术条件 3.3.2 工业企业站场线的主要技术要求 3.3.3 标准轨距铁路建筑限界 3.4 公路运输的主要技术条件 3.4.1 工厂道路分类 3.4.2 厂外道路 3.4.3 厂内道路 4 工厂绿化 4.1 一般要求 4.2 绿化布置 5 常用参考资料 5.1 新建厂设计基础资料收集提纲(表4-24) 5.2 改扩建项目设计基础资料收集提纲(表4-25) 5.3 常用规范 第5章 工程经济 1 概述 2 投资估算 2.1 国内工程项目建设投资估算 2.2 引进工程项目建设投资估算 2.3 中外合资企业工程项目投资估算 2.3.1 投资估算的特点和要求 2.3.2 估算文件的组成和内容 2.3.3 投资估算的编制方法 2.3.4 投资估算表2.4 工艺装置的投资估算 2.4.1 概算法 2.4.2 指数法 3 资金筹措 4 产品成本估算 5 财务评价 5.1 报表形式 5.1.1 基本报表 5.1.2 辅助报表 5.2 财务评价的主要指标 5.3 不确定性分析 5.3.1 盈亏平衡分析 5.3.2 敏感性分析 5.3.3 概率分析 5.4 改扩建与技术改造项目的经济评价 5.5 中外合资企业项目的经济评价 6 国民经济评价 6.1 报表形式 6.1.1 基本报表 6.1.2 辅助报表 6.2 国民经济评价的主要指标 7 设计概算 7.1 设计概算的编制要求 7.2 总概算 7.2.1 编制方法和要求 7.2.2 总概算项目设置内容 7.3 综合概算 7.4 单位工程概算 7.4.1 建筑工程 7.4.2 设备工程 7.4.3 安装工程 7.5 其他费用和预备费 7.6 引进项目投资编制办法 7.6.1 引进项目价格计算基础 7.6.2 引进项目费用内容 7.6.3 引进项目费用支付 7.6.4 引进项目的合同价款计算方法 7.6.5 单机设备引进和材料引进费用的计算 7.6.6 国内运杂费 7.6.7 引进项目及引进设备、材料安装费 7.6.8 引进项目其他费用和预备费 7.6.9 引进设备、材料费用有关名词解释 8 化工建设设备材料划分 8.1 工艺及辅助生产设备与材料 8.1.1 设备范围 8.1.2 材料范围8.2 工业炉设备与材料 8.2.1 设备范围 8.2.2 材料范围 8.3 自控设备与材料 8.3.1 设备范围 8.3.2 材料范围 8.4 电气设备与材料 8.4.1 设备范围 8.4.2 材料范围 8.5 电信设备与材料 8.5.1 设备范围 8.5.2 材料范围 8.6 给排水、污水处理设备与材料 8.6.1 设备范围 8.6.2 材料范围 8.7 采暖通风设备与材料 8.7.1 设备范围 8.7.2 材料范围 8.8 劳动安全卫生设备与材料 8.8.1 设备范围 8.8.2 材料范围 8.9 消防设备与材料 8.9.1 设备范围 8.9.2 材料范围 8.10 环境监测设备与材料 8.10.1 设备范围 8.10.2 材料范围 8.11 分析化验设备与材料 8.11.1 设备范围 8.11.2 材料范围 8.12 橡胶设备与材料 8.12.1 设备范围 8.12.2 材料范围 8.13 医药设备与材料 8.13.1 设备范围 8.13.2 材料范围 9 费用控制 9.1 费用控制实施步骤 9.2 项目设计阶段费用控制 9.3 采购阶段费用控制 9.4 施工阶段费用控制 10 工程结算 参考文献 第6章 环境保护 1 建设项目环境保护法规和文件 2 环保标准2.1 有关环境质量标准 2.2 污染物排放常用标准 2.3 常用设计规范和规定 3 常见有机化合物的生物处理参数 4 环境保护设计规定 4.1 工艺技术选择 4.2 废气污染物排放控制 4.3 废水污染物排放控制 4.4 固体废物排放控制 4.5 噪声控制 4.6 水体污染紧急防控措施 4.6.2 事故排水储存计算 5 废气处理技术 5.1 大气污染物来源与分类 5.2 石化、化工及制药企业主要大气污染源 5.3 废气处理基本方法 5.3.1 除尘方法 5.3.2 吸收法 5.3.3 吸附法 5.3.4 燃烧法 5.3.5 催化净化 5.3.6 冷凝法 5.3.7 生物处理法 6 废水处理技术 6.1 化工、石化及制药企业废水的来源和特点 6.2 废水处理基本原则 6.3 废水处理基本方法 6.3.1 中和 6.3.2 隔油 6.3.3 气浮 6.3.4 萃取、吹脱和汽提 6.3.5 化学氧化和催化氧化 6.3.6 化学沉淀 6.3.7 有机废水生化处理 6.4 节水减排与污水再生利用 6.4.1 节水减排途径 6.4.2 污水再生利用 7 固体废物治理技术 7.1 化工、石化及制药企业固体废物来源和分类 7.2 化工、石化及制药企业部分固体废物的基本参数 7.2.1 液态废物及其基本参数 7.2.2 固态废物参数 7.3 固体废物治理基本方法 7.3.1 固体废物管理基本原则 7.3.2 固体废物的综合利用 7.3.3 固化/稳定化7.3.4 热处理 7.3.5 填埋法 8 噪声控制 8.1 噪声的分类和来源 8.2 控制噪声的基本方法 8.2.1 吸声法 8.2.2 隔声法 8.2.3 消声法 8.3 噪声源防护距离估算 9 环境监测 参考文献 第7章 劳动安全卫生 1 概述 2 劳动安全卫生法律、法规与标准 2.1 法律、法规与标准综述 2.2 相关法律、法规与标准 3 建设项目中危险因素、有害因素分析 3.1 危险因素和有害因素 3.2 危险因素和有害因素产生的原因 3.3 危险因素和有害因素的分类 3.4 危险因素和有害因素分析的主要内容 3.5 建设项目涉及危险、有害因素和有害程度辨析手段 3.6 重大危险因素和有害因素 3.7 危险化学品重大危险源 3.8 物质的危险有害因素和作业环境有害因素分析 4 劳动安全卫生的对策措施 4.1 基本要求和原则 4.2 劳动安全对策措施 4.3 劳动卫生对策措施 4.4 劳动安全卫生管理对策措施 5 健康、安全和环保 5.1 几种安全性研究方法 5.2 常用的安全评价方法 6 危险性分析与可操作性HAZOP研究 6.1 HAZOP研究的概况 6.2 工程项目HAZOP的研究 6.3 HAZOP研究的应用实例 7 安全完整性等级SIL分析 7.1 SIL分析的概述 7.2 工程项目的SIL分析 参考文献 第8章 工程设计项目专篇编制规定 1 消防设计专篇编制规定 1.1 项目前期 1.2 项目设计阶段 1.2.5 省市消防专篇编制规定2 环境保护专篇编制规定 2.1 项目前期 2.2 项目设计阶段 3 安全设施设计专篇编制规定 4 职业安全卫生设计专篇编制规范 4.1 项目前期 4.2 项目设计阶段 4.2.1 建设项目职业卫生专篇编制规范 5 节能专篇编制规定 5.1 项目前期 5.2 项目设计阶段 6 抗震设防专篇编制规定 6.1 石油化工工厂基础工程设计内容规定 中国石化集团公司(SPMP-STD- EM2004—2016) 6.2 石油化工装置基础工程设计内容规定 中国石化集团公司(SPMD-STD- EM2003—2016) 参考文献 第9章 工程设计常用安全卫生标准规范和有关资料 1 火灾爆炸危险性分类 1.1 火灾危险性分类 1.1.1 生产的火灾危险性分类 1.1.2 储存物品的火灾危险性分类 1.2 爆炸危险环境划分 1.2.1 爆炸性气体环境危险区域 1.2.2 爆炸性粉尘环境危险区域 2 防火防爆与防雷防静电设计规定 2.1 建筑构件的耐火等级 2.2 厂房和仓库的层数、面积防火限制 2.3 防火间距 2.3.1 厂际防火间距 2.3.2 厂房的防火间距 2.3.3 仓库的防火间距 2.3.4 储罐和可燃材料堆场的防火间距 2.3.5 防火间距起止点的计算规定 2.4 厂房和仓库的防爆与抗爆 2.4.1 厂房和仓库的防爆 2.4.2 建筑物的抗爆设计 2.5 厂房和仓库的安全疏散 2.5.1 厂房的安全疏散 2.5.2 仓库的安全疏散 2.5.3 消防和疏散通道 2.5.4 消防电梯 2.5.5 防火门、窗和防火卷帘 2.5.6 防烟和排烟设施 2.6 防雷规定 2.6.1 建筑物的防雷分类2.6.2 建筑物的防雷措施 2.7 防静电规定 2.7.2 石油化工粉体料仓防静电燃爆设计规范(GB 50813—2012) 2.7.3 化工企业静电接地设计规程(HG/T 20675—90) 2.7.4 石油化工静电接地设计规范(SH 3097) 2.8 火灾自动报警系统设计 2.9 建筑灭火器配置设计 2.9.1 灭火器的配置 2.9.2 灭火器 3 工厂安全卫生防护设计 3.1 职业性接触毒物危害程度分级 3.2 工作场所化学有害因素职业接触限值 3.2.1 化学有害因素职业接触限值 3.2.2 车间的防尘、防毒设计 3.2.3 化工车间的通风换气 3.3 工作场所物理有害因素职业接触限值 3.3.1 噪声 3.3.2 振动 3.3.3 高温作业 3.4 车间卫生设计 3.4.1 防噪声设计 3.4.2 防振设计 3.4.3 防高温作业设计 3.4.4 车间卫生设施设计 3.5 工厂与周边居民区的卫生防护距离 4 洁净厂房设计 4.1 洁净度分级 4.1.1 洁净厂房设计规范(GB 50073—2013) 4.2 医药工业生产洁净厂房设计要求 5 环境质量标准和污染物排放标准 5.1 环境质量标准 5.1.1 环境空气质量标准(GB 3095—2012) 5.1.2 水质标准 5.1.3 噪声 5.2 排放标准 5.2.1 工业污染物排放标准 5.2.2 噪声污染排放标准 6.3 助燃性气体 6.4 遇水燃烧物质 6.5 遇空气自燃物质 6.6 各种粉尘的爆炸下限 6.7 各种物质的电阻率 6.8 液体的电导率和介电常数 6.9 固体的相对介电常数和电阻率 7 建设工程常用规范 7.1 工程设计常用规范7.2 工程施工、验收常用规范 参考文献 第2篇 化工工艺流程设计 第10章 过程工程和化工工艺设计 1 过程工程 1.1 过程工业 1.2 过程工程 1.2.1 从化学工程到过程工程 1.2.2 过程工程 1.3 精细化学品及产品工程 1.3.1 精细化学品生产的兴起 1.3.2 精细化学品生产技术的特点 1.3.3 产品工程 1.3.4 产品设计和过程设计的关系 2 过程工程的分析和综合 2.1 过程系统 2.2 过程系统模拟和分析 2.3 过程系统综合和集成 2.4 过程系统优化 3 过程工程和化工工艺设计 3.1 过程工程研究对象的多尺度和多阶段特性 3.2 实现过程工程综合的方法 3.3 过程工程和化工工艺设计 参考文献 第11章 化工过程技术开发和化工工艺流程设计 1 化工过程技术开发 1.1 化工过程技术开发的基本程序 1.1.1 概述 1.1.2 化工过程技术开发和化工企业建设项目各主要程序及相互关系 1.2 机会研究 1.2.1 研究课题的产生 1.2.2 选择开发课题应遵循的原则 1.2.3 研究课题的种类 1.2.4 信息研究 1.2.5 探索性研究(实验性研究) 1.3 工艺开发(基础研究) 1.3.1 工艺开发试验(小试) 1.3.2 工艺开发的主要内容 1.4 工程开发(过程研究) 1.4.1 工程开发研究的意义和内容 1.4.2 模型试验 1.4.3 中间试验(中试) 1.4.4 化工中试装置工艺设计的特点 1.4.5 工艺设计包(工艺包) 1.5 化工过程技术开发的综合评价和全过程 1.5.1 化工过程技术开发的综合评价1.5.2 化工过程技术开发的全过程 1.5.3 概念设计 1.6 工程公司在化工过程开发中的地位作用 2 工艺开发放大的方法 2.1 逐级经验放大法 2.2 数学模拟法 2.2.1 数学模型 2.2.2 数学模拟法的应用 2.3 部分解析法 2.4 相似放大法 2.4.1 冷模试验的理论基础 2.4.2 相似现象 2.4.3 相似理论 3 化工工艺流程设计 3.1 化工工艺流程设计的工艺基础 3.1.1 化工生产过程的基本模式 3.1.2 化工工艺流程设计 3.1.3 化工工艺流程设计的基本方法 3.1.4 化工单元操作和节能 3.1.5 化工过程系统能量集成和节能 3.2 化工工艺流程设计的主要内容 3.3 化工工艺流程设计举例 3.3.1 10万吨/年异丁烯装置分离和产品精制工 艺设计基础条件 3.3.2 工艺基础分析 3.3.3 工艺方框流程图 3.3.4 工艺流程草图 3.3.5 工艺模拟流程图 3.3.6 工艺流程图 3.4 化工工艺流程设计和技术开发 参考文献 第12章 化工装置工艺节能技术和综合能耗计算 1 化学工业节能的三个方面 1.1 结构节能 1.1.1 产业结构 1.1.2 产品结构 1.1.3 企业结构 1.1.4 地区结构 1.2 管理节能 1.3 技术节能 1.3.1 工艺节能 1.3.2 化工单元操作设备节能 1.3.3 化工过程系统节能和能量集成 1.3.4 控制节能 2 化工单元操作工艺节能典型举例——蒸馏过程的工艺节能技术 2.1 蒸馏操作过程和操作工艺的最优化2.1.1 采用最佳回流比 2.1.2 选择最佳进料位置 2.1.3 选择最佳进料状态 2.2 多股进料 2.3 侧线出料 2.4 中间再沸器和中间冷凝器 2.4.1 中间再沸器和中间冷凝器的原理 2.4.2 中间再沸器和中间冷凝器的流程 2.4.3 中间再沸器和中间冷凝器的设置 2.4.4 中间再沸器和中间冷凝器的应用范围 2.4.5 中间再沸器和中间冷凝器的工业应用 2.5 热泵精馏 2.5.1 热泵精馏的原理 2.5.2 闭式热泵精馏 2.5.3 开式热泵精馏 2.5.4 分割式热泵精馏 2.5.5 蒸汽喷射式热泵精馏 2.5.6 蒸汽吸收式热泵精馏 2.6 多效精馏 2.6.1 多效精馏的原理 2.6.2 多效精馏的流程 2.6.3 多效精馏的节能效果和效数 2.6.4 多效精馏的应用准则 2.6.5 多效精馏的应用实例——甲醇-水分离 2.7 热耦精馏 2.7.1 热耦精馏的基本概念 2.7.2 热耦精馏的应用 2.7.3 热耦精馏流程的适用范围 2.7.4 差压热耦合蒸馏技术 2.8 附加回流及蒸发精馏节能技术 2.8.1 SRV精馏原理 2.8.2 SRV精馏的应用 3 化工装置能耗的计算 3.1 化工装置能耗的构成 3.1.1 化工装置总能耗的构成 3.1.2 乙烯装置能耗构成的剖析 3.2 化工装置能耗统计的计算方法 3.2.1 化工装置能耗的计算公式 3.2.2 燃料、电和耗能工质及蒸汽的能源折算值 3.2.3 化工装置能耗计算应注意的问题 3.3 蒸汽能源折算值的计算方法 3.3.1 蒸汽能源折算值的几种取值方法 3.4 数据表 3.4.1 蒸汽有效能数据表 3.4.2 蒸汽能源折算值数据表 参考文献第13章 物化数据 1 常见气体的物性参数 1.1 几种气体的物性参数(表13-1) 1.2 气体的黏度 1.2.1 一般气体在常压下的黏度(图13-1) 1.2.3 烃蒸气在常压下的黏度(图13-3) 1.2.5 二原子气体的黏度(图13-5) 1.3 气体及蒸气的比热容 1.3.1 气体的比热容(图13-6) 1.3.2 烷烃蒸气的比热容(图13-7) 1.3.3 烯烃蒸气的比热容(图13-8) 1.3.4 二烯烃、炔烃、二氯乙烷和乙腈蒸气的比热容(图13-9) 1.3.5 环戊烷系烃蒸气的比热容(图13-10) 1.3.6 环己烷系烃蒸气的比热容(图13-11) 1.3.7 芳香烃蒸气的比热容(图13-12) 1.3.8 气体cp-cV(图13-13) 1.3.9 烃类蒸气的绝热系数cp/cV(图13-14) 1.3.10 有机化合物的摩尔热容(表13-2) 1.4 气体的扩散系数 1.4.1 一些物质在几种气体中的扩散系数(表13-3) 1.4.2 一些物质在水溶液中的扩散系数(表13-4) 1.5 气体的热导率 1.5.1 二烯烃、炔烃和醇类气体的热导率(图13-15) 1.5.2 芳香烃气体的热导率(图13-16) 1.5.3 常用气体的热导率(图13-17) 1.5.4 高压下有机化合物气体的热导率(图13-18) 1.5.5 氢的热导率(图13-19) 1.5.6 二原子气体的热导率(图13-20) 1.5.7 氨的热导率(图13-21) 1.5.8 二氧化碳的热导率(图13-22) 1.5.9 氯气的热导率(表13-5) 1.5.10 制冷剂蒸气的热导率(图13-23) 1.5.11 正烷烃气体的热导率(图13-24) 1.5.12 异烷烃和烯烃气体的热导率(图13-25) 2 水的物性参数 2.1 饱和水的物性参数(表13-6) 2.2 饱和水蒸气的物性参数(表13-7) 2.3 饱和水蒸气的蒸汽压(-20~100℃)(表13-8) 2.4 过热水蒸气的密度、比热容、热导率和黏度(图13-26~图13-29) 2.5 水蒸气焓熵图(图13-30) 2.6 水蒸气温熵图(图13-31) 3 空气的物性参数 3.1 干空气的物性参数(表13-9) 3.2 干空气密度和饱和水蒸气含量(表13-10) 3.3 空气湿焓图(图13-32) 4 常见液体的物性参数4.1 某些盐类水溶液的沸点(表13-11) 4.2 液体的相对密度和密度 4.2.1 部分油品的相对密度(表13-12) 4.2.2 部分液体的相对密度(表13-13) 4.2.3 醇类的相对密度(图13-33) 4.2.4 常见无机物水溶液的相对密度(表13-14) 4.2.5 烷烃的相对密度(图13-34) 4.2.6 烯烃和二烯烃的相对密度(图13-35) 4.2.7 芳香烃的相对密度(图13-36) 4.2.8 常用溶剂的相对密度(图13-37) 4.2.9 有机液体的相对密度(图13-38) 4.2.10 乙腈和氢氧化钠水溶液的相对密度(图13-39) 4.2.11 浓硫酸水溶液的相对密度(图13-40) 4.2.12 稀硫酸、硝酸和盐酸水溶液的相对密度(图13-41) 4.2.13 氯化钙水溶液的相对密度(图13-42) 4.2.14 氨水溶液的密度(表13-15) 4.2.15 液氨(及蒸气)的密度(表13-16) 4.3 液体的比热容 4.3.1 一般液体的比热容(图13-43) 4.3.2 烷烃、烯烃、二烯烃液体的比热容(图13-44) 4.3.3 芳香烃液体的比热容(图13-45) 4.3.4 溶剂和醇类液体的比热容(图13-46) 4.3.5 氨水的比热容(表13-17) 4.3.6 常用酸、碱水溶液的比热容(图13-47) 4.3.7 制冷剂液体的比热容(图13-48) 4.3.8 氯化钙水溶液的比热容(图13-49) 4.3.9 氢氧化钠水溶液的比热容(表13-18) 4.4 液体和水溶液的体积膨胀系数(表13-19) 4.5 液体的黏度 4.5.1 黏度换算(图13-50) 4.5.2 一般液体的黏度(图13-51) 4.5.3 烷烃液体的黏度(图13-52) 4.5.4 烯烃、二烯烃和炔烃液体的黏度(图13-53) 4.5.5 芳香烃和环己烷液体的黏度 4.5.6 有机化合物液体的黏度(图13-55) 4.5.7 液体烃的黏度(常压及中压)(图13-56) 4.5.8 硫酸水溶液的黏度(图13-57) 4.5.9 氯化钙水溶液的黏度(图13-58) 4.5.10 氢氧化钠水溶液的黏度(图13-59) 4.5.11 盐类水溶液的相对黏度(图13-60) 4.5.12 盐酸和氨水溶液的黏度(图13-61和图13-62) 4.5.13 液氯的黏度(表13-20) 4.5.14 硝酸的相对黏度(表13-21) 4.6 液体的扩散系数 4.6.1 某些无机物在水溶液中的扩散系数(表13-22) 4.6.2 某些液体的自扩散系数(表13-23)4.6.3 某些液体二组分扩散系数(表13-24) 4.7 液体的表面张力 4.7.1 某些无机物水溶液的表面张力(表13-25) 4.7.2 烷烃的表面张力(图13-63) 4.7.3 烯烃、二烯烃和炔烃的表面张力(图13-64) 4.7.4 芳香烃的表面张力(图13-65) 4.7.5 醇类、二甘醇类水溶液的表面张力(图13-66) 4.7.6 一般液体的表面张力(图13-67) 4.7.7 烃类混合物表面张力和液气密度差关系(图13-68) 4.7.8 烷烃表面张力和液气密度差关系(图13-69) 4.7.9 烯烃等物质表面张力和液气密度差关系(图13-70) 4.7.10 氨水溶液的表面张力(20℃)(表13-26) 4.8 标准电极电位(表13-27) 4.9 液体的热导率 4.9.1 烷烃液体的热导率(图13-71) 4.9.2 烯烃、二烯烃和炔烃液体热导率(图13-72) 4.9.3 芳香烃液体的热导率(图13-73) 4.9.4 醇类液体的热导率(图13-74) 4.9.5 部分液体的热导率(图13-75) 4.9.6 氢氧化钠及氢氧化钾溶液的热导率(表13-28) 4.9.7 液体制冷剂的热导率(饱和状态)(图13-76) 4.9.8 氨水溶液的热导率(图13-77) 4.10 溶解度 4.10.1 无机物质在水中的溶解度(表13-29) 4.10.2 一些气体水溶液的亨利系数(表13-30) 4.10.3 二氧化碳在水中的溶解度(图13-78) 4.10.4 氢氧化钠和尿素在水中的溶解度(图13-79) 4.10.5 碳酸氢铵在水中的溶解度(图13-80) 4.10.6 硫化氢在一乙醇胺溶液中的溶解度(一)(图13-81) 4.10.7 硫化氢在一乙醇胺溶液中的溶解度(二)(图13-82) 4.10.8 硫化氢在二乙醇胺溶液中的溶解度(图13-83) 4.10.9 几种常见气体在水中的溶解度(表13-31) 5 汽液平衡蒸气压力 5.1 醇、醛、酮和醚类的蒸气压(图13-84) 5.2 烷基酸和胺类的蒸气压(图13-85) 5.3 芳香烃、酚类的蒸气压(图13-86) 5.4 芳香烃、卤素和氮化合物的蒸气压(图13-87) 5.5 卤代烃的蒸气压(图13-88) 5.6 烷烃、烯烃和二烯烃的蒸气压(图13-89) 5.7 硝酸水溶液的蒸气压(表13-32) 5.8 发烟硫酸液面上SO3的蒸气压(表13-33) 5.9 硫酸水溶液液面上水蒸气的分压(表13-34) 5.10 硫酸水溶液液面上SO3的分压(表13-35) 5.11 硫酸水溶液液面上H2SO4的分压(表13-36) 5.12 硫酸水溶液的总蒸气压(表13-37) 5.13 盐酸水溶液的蒸气压(表13-38)5.14 盐酸水溶液中HCL的蒸气压(表13-39) 5.15 几种化学品的蒸气压(图13-90) 6 一些化合物的热力学常数 6.1 生成热和生成自由能 6.1.1 无机物的生成热和生成自由能(101325Pa,25℃) 6.1.2 有机物的生成热和生成自由能(101325Pa,25℃)(表13-41) 6.2 燃烧热 6.2.1 有机物燃烧热 6.2.2 几种无机物的燃烧热(101325Pa,18℃)(表13-43) 6.3 溶解热及水溶液生成热 6.3.1 常用无机物溶于水的溶解热(18℃)(表13-44) 6.3.2 某些常用物质的水溶液生成热(表13-45) 6.4 蒸发潜热 6.4.1 某些液体的蒸发潜热(表13-46) 6.4.2 烷烃的蒸发潜热(图13-91) 6.4.3 烯烃和二烯烃的蒸发潜热(图13-92) 6.4.4 芳香烃的蒸发潜热(图13-93) 6.4.5 溶剂的蒸发潜热(图13-94) 6.4.6 正构烷烃的蒸发潜热与温度、压力关系(图13-95) 6.4.7 正构烷烃在减压时的蒸发潜热(图13-96) 6.5 熔融热和酸碱中和热 6.5.1 元素和无机物的熔融热(101325Pa)(表13-47) 6.5.2 有机物的熔融热(101325Pa)(表13-48) 6.5.3 酸碱中和热(表13-49) 6.6 升华热和吸附热 6.6.1 某些物质的升华热(表13-50) 6.6.2 活性炭和硅胶的积分吸附热(表13-51) 6.6.3 不同类型活性炭上CO2的积分吸附热(表13-52) 7 固体物料的物性参数 7.1 某些固体物料的密度、热导率、比热容和热扩散率(表13-53) 7.2 某些材料的辐射黑度(表13-54) 8 常用有机化合物的物化数据(表13-55和表13-56) 9 高温载热体 9.1 有机高温载热体 9.1.1 道生油物性数据(表13-57) 9.1.2 YD系列导热油 9.1.3 三一牌系列导热油物性数据 9.1.4 X6D系列导热油 9.1.5 氢化三联苯导热油 9.1.6 Therminol系列导热油 9.1.7 NeoSK-Oil系列导热油 9.2 无机高温载热体 9.2.1 熔融金属物性参数(表13-77) 9.2.2 熔盐物性参数(表13-78和表13-79) 9.2.3 烟道气物性参数(表13-80) 10 物化数据计算10.1 纯组分特性 10.1.1 临界温度 10.1.2 临界压力(Lyderson法) 10.1.3 临界体积 10.1.4 临界压缩系数 10.1.5 偏心因子 10.1.6 Riedel常数 10.1.7 势能常数 10.1.8 沸点 10.2 蒸气压 10.2.1 纯液体的蒸气压 10.2.2 与不凝性气体共存时的蒸气压 10.3 气体和液体的p-V-T关系 10.3.1 Pitzer-Curl法 10.3.2 液体密度 10.3.3 液体的体膨胀系数和压缩系数 10.4 流体相平衡 10.4.1 气液平衡系统 10.4.2 液液平衡系统 10.4.3 液相活度系统 10.5 热容和热焓 10.5.1 气体的比热容 10.5.2 液体的比热容 10.5.3 固体在常温下的比热容 10.5.4 理想气体的焓及熵 10.5.5 气体和液体的比焓 10.6 蒸发潜热、生成热及燃烧热 10.6.1 蒸发潜热 10.6.2 正常沸点下的蒸发潜热 10.6.3 蒸发潜热与温度的关系 10.6.4 熔融热 10.6.5 升华热 10.6.6 溶解热 10.6.7 理想气体的生成热 10.6.8 燃烧热 10.7 表面张力 10.7.1 纯物质的表面张力 10.7.2 表面张力与温度的关系 10.7.3 非水溶液混合物的表面张力 10.7.4 含水溶液表面张力 10.8 黏度 10.8.1 气体黏度 10.8.2 液体黏度 10.9 热导率 10.9.1 气体的热导率 10.9.2 液体热导率10.9.3 液-固悬浮体的热导率 10.9.4 金属热导率 10.10 扩散系数 10.10.1 气体的扩散系数 10.10.2 液体的扩散系数 10.11 纯物质特性常数表(表13-119) 11 模拟系统数据库和数据估算系统 11.1 数据库 11.1.1 纯组分数据库 11.1.2 其他数据库 11.2 热力学性质模型和物理参数估算 11.2.1 热力学性质模型 11.2.2 物理性质参数估算(表13-121) 12 常用单位换算(表13-122~表13-142) 参 考 文 献 第3篇 化工单元工艺设计 第14章 反 应 器 1 概述 1.1 反应器设计和化学反应工程 1.2 反应器的基本类型 1.3 反应器设计的基本方法 1.4 反应器设计数学模型的组成 2 化学反应动力学 2.1 本征反应动力学 2.1.1 反应速率 2.1.2 活化能和反应级数 2.1.3 单一反应 2.1.4 复杂反应 2.2 表观动力学(宏观动力学) 2.2.1 气-固催化反应动力学 2.2.2 气-液反应动力学 3 停留时间分布和流体流动模式 3.1 停留时间分布的表示 3.2 返混 3.3 流动模型 3.3.1 平推流和全混流模型 3.3.2 多釜串联模型 3.3.3 轴向分散模型 4 均相反应器 4.1 间歇釜式反应器 4.2 平推流反应器 4.3 全混釜式反应器 4.4 循环反应器 4.5 组合反应器 4.6 非等温情况的能量衡算 4.6.1 间歇釜式反应器4.6.2 平推流反应器 4.6.3 全混釜式反应器及其热稳定性 5 固定床反应器 5.1 粒子几何特性和床层空隙率 5.2 床层压力降 5.3 床层的传质 5.4 床层的传热 5.4.1 粒子和流体间传热 5.4.2 固定床的有效热导率 5.4.3 固定床和器壁间的传热膜系数 5.5 薄层催化剂反应器的计算 5.6 等温床的计算 5.7 绝热床的计算 5.8 拟均相二维模型和非均相模型 6 流化床反应器 6.1 流化床的流体力学行为 6.1.1 几个重要参数 6.1.2 床层的膨胀 6.1.3 气体分布器 6.1.4 气泡 6.1.5 粒子捕集 6.2 流化床的传热 6.3 流化床的传质 6.4 流化床的数学模型 7 气液反应器 7.1 气液反应器的选择原则 7.2 反应器的组合 7.3 汽液反应器中的传递过程 7.3.1 鼓泡流型 7.3.2 分布器开孔率 7.3.3 气泡尺寸 7.3.4 气含率 7.3.5 比表面积 7.3.6 传质系数的计算 7.3.7 扩散系数DAL和DBL 7.3.8 气体溶解度 7.3.9 气液鼓泡层的传热 7.4 气液鼓泡反应器设计计算 7.4.1 设计计算步骤 7.4.2 经验处理原则 8 计算举例 参 考 文 献 第15章 发酵 1 发酵罐的设计 1.1 好氧发酵罐的结构型式 1.1.1 机械搅拌自吸式发酵罐1.1.2 空气带升环流式发酵罐 1.1.3 高位塔式发酵罐 1.2 厌氧发酵罐的结构型式 1.3 标准式发酵罐 1.3.1 罐的几何尺寸 1.3.2 通气和搅拌 1.3.3 搅拌器几何尺寸和搅拌功率的计算 1.3.4 传热 1.3.5 变速搅拌 1.4 发酵罐的能量消耗和节能 1.4.1 概述 1.4.2 通气和搅拌 1.4.3 无菌压缩空气的制备 1.4.4 发酵液的冷却 1.4.5 发酵车间供电电压 2 发酵罐及其系统 2.1 发酵空气处理系统 2.1.1 预空气过滤器的选型设计 2.1.2 空气压缩机选型 2.1.3 压缩空气的冷却和分水装置设计 2.1.4 总空气过滤器 2.1.5 空气终端过滤器 2.1.6 空压站的管道设计 2.1.7 发酵车间的管道系统设计 2.2 培养基的灭菌 2.2.1 培养基的分批灭菌 2.2.2 培养基的连续灭菌 2.2.3 培养基灭菌形式比较 2.3 管道和阀门 2.3.1 配料 2.3.2 接种 2.3.3 抗生素专用阀门 2.4 测量仪表和控制 3 设计实例 3.1 范围和用途 3.2 生化反应罐 3.3 抗生素发酵罐 3.3.1 红霉素发酵罐 3.3.2 赤霉素发酵罐 3.3.3 泰乐菌素发酵罐 参 考 文 献 第16章 液体搅拌 1 液体搅拌机理 1.1 均相液液混合 1.2 固液悬浮搅拌 1.3 非均相液液分散1.4 气液分散和混合 1.5 高黏度流体搅拌 2 搅拌器的结构类型 2.1 推进式搅拌器 2.2 开启涡轮式搅拌器 2.3 圆盘涡轮式搅拌器 2.4 桨式搅拌器 2.5 锚式和框式搅拌器 2.6 螺带式搅拌器 2.7 螺杆式搅拌器 2.8 三叶后掠式搅拌器 2.9 新型轴流式搅拌器 2.10 新型径流式搅拌器 2.11 大型结晶罐用组合搅拌器 3 搅拌容器的内部构件 3.1 挡板 3.2 导流筒 4 搅拌器选型和转速计算 4.1 均相液液混合 4.2 固液悬浮搅拌 4.3 非均相液液分散 4.4 气液分散 4.5 搅拌转速的确定 5 搅拌功率计算 5.1 搅拌功率的基本计算方法 5.2 高速桨叶的功率特征数 5.3 无挡板或低速桨叶的功率特征数 5.4 电机功率的选择 5.5 计算举例 6 搅拌操作的传热计算 6.1 传热介质侧流体的传热膜系数 6.1.1 盘管中流体的传热膜系数 6.1.2 夹套中流体的传热膜系数 6.2 搅拌容器内流体的传热膜系数 7 搅拌工艺设计的放大技术 8 非牛顿型流体搅拌 9 搅拌节能 参 考 文 献 第17章 蒸馏和吸收 1 蒸馏过程 1.1 汽液平衡关系的表达 1.2 汽液平衡的热力学关系式 1.2.1 理想系统 1.2.2 非理想系统 1.3 活度系数的计算 1.3.1 Van Larr和Margules方程1.3.2 Scatchard-Hildebrand方程 1.3.3 Wilson方程 1.3.4 NRTL方程 1.3.5 UNIF AC方程 1.3.6 含有缔合组分的汽液平衡计算 1.4 汽液平衡关系的热力学一致性检验 参 考 文 献 2 蒸馏过程的计算 2.1 简捷法 2.1.1 MT图解法 2.1.2 简捷计算法 2.2 严格法 2.2.1 设计数据的规定和最终计算结果 2.2.2 三对角矩阵法的数学模型 2.2.3 三对角矩阵法的计算步骤和框图 2.2.4 有关说明 参 考 文 献 3 蒸馏过程的传质速率 3.1 板式塔板效率的推算[15,19~21] 3.1.1 塔板效率的定义 3.1.2 塔板效率的经验关联式 3.2 填料塔等板高度的计算 3.2.1 幕赫法[22] 3.2.2 格兰维尔法[23] 参 考 文 献 4 气体吸收 4.1 吸收过程的相平衡 4.2 吸收过程的计算 4.2.1 吸收剂用量 4.2.2 传质单元数和传质单元高度 4.3 板式塔吸收、解吸过程的计算 4.3.1 理论板数 4.3.2 板效率 4.4 变温吸收过程 4.4.1 吸收热效应 4.4.2 热效应影响的处理方法 4.4.3 操作变量的影响 4.4.4 设备结构上的考虑 4.5 多组分吸收 4.5.1 低浓度气体吸收的图解法 4.5.2 低浓度气体吸收的Kremser-Brown法 4.6 化学吸收 参 考 文 献 5 塔设备设计 5.1 填料塔设计 5.1.1 填料类型和特性参数5.1.2 流体力学计算 5.1.3 塔内构件的设计 5.2 板式塔设计 5.2.1 塔径估算 5.2.2 塔板布置、降液管及溢流堰设计 5.2.3 筛板设计和流体力学计算 5.2.4 浮阀塔板设计和流体力学计算 参 考 文 献 6 计算应用软件 6.1 蒸馏和吸收过程模拟计算软件 6.2 塔器水力学计算软件 6.2.1 FRI DRP软件 6.2.2 KG-TOWER软件 第18章 液液萃取 1 概述 2 液液相平衡及相图 2.1 液液相平衡关系 2.3 萃取剂的选择 3 液液萃取过程计算 3.1 单级萃取[1,2] 3.2 多级错流萃取[1,2] 3.3 多级逆流萃取[1,2] 3.4 微分接触式逆流萃取 3.5 其他萃取方法 3.6 软件计算 4 液液萃取设备 4.1 萃取设备分类 4.2 常用萃取设备 4.2.1 混合澄清槽 4.2.2 塔设备 4.2.3 离心萃取器 4.3 萃取设备比较及选型 5 填料萃取塔设计计算 5.1 设计概述 5.1.1 设计特点 5.1.2 设计计算步骤 5.2 塔径设计计算 5.3 塔高设计计算 5.4 计算举例 6 转盘萃取塔设计计算 6.1 结构和操作原理 6.2 数学模型 6.2.1 水力学模型 6.2.2 传质特性 6.3 塔高设计计算举例 6.4 设计和运行中的问题分析6.5 新型转盘萃取塔研究开发与工业应用 7 萃取技术新进展 7.1 超临界流体萃取 7.1.1 超临界流体及其性质 7.1.2 工艺及设备 7.1.3 特点及应用 7.2 膜萃取 7.2.1 基本理论 7.2.2 设备 7.2.3 特点及应用 7.3 双水相萃取 7.3.1 基本理论 7.3.2 过程及设备 7.3.3 特点及应用 7.4 外场强化萃取过程 7.5 萃取新型设备 7.5.1 MSPI 7.5.2 塔式混合澄清萃取器 7.5.3 ECR转盘萃取塔 符 号 说 明 参 考 文 献 第19章 吸附及变压吸附 1 吸附的基本原理 1.1 吸附现象 1.2 吸附平衡 1.3 吸附速率 1.4 吸附等温线 2 吸附剂 2.1 常用吸附剂种类 2.2 天然吸附剂 2.3 合成吸附剂 2.4 吸附剂的物性 3 吸附工艺及装置 3.1 吸附分离工艺 3.2 固定床吸附器 3.3 固定床吸附器内的吸附传递过程 3.4 吸附负荷曲线和穿透曲线 4 变压吸附 4.1 变压吸附的基本原理 4.2 循环吸附工艺 4.2.1 变温循环工艺 4.2.2 变压循环工艺 4.2.3 惰性气吹扫循环工艺 4.2.4 其他循环工艺 4.3 变压吸附操作原理 4.4 变压吸附的循环流程4.5 吸附分离的应用 4.6 吸附剂的选择 4.7 变压吸附装置的工艺设计 参 考 文 献 第20章 膜分离设备 1 概述 1.1 膜分离技术的发展 1.2 膜分离技术的基本特性 1.3 膜材料 1.3.1 膜的分类和应用 1.3.2 膜材料 1.4 膜组件 1.4.1 板框式膜组件 1.4.2 圆管式膜组件 1.4.3 卷绕式膜组件 1.4.4 中空纤维式膜组件 1.4.5 集装式膜组件 1.4.6 膜组件的特点比较 2 膜分离基本概念 2.1 微滤 2.1.1 液体过滤 2.1.2 气体过滤 2.2 超滤 2.2.1 超滤的基本原理 2.2.2 超滤膜的特性和种类 2.2.3 超滤装置 2.2.4 超滤的影响因素 2.2.5 超滤的工艺流程 2.3 纳滤 2.3.1 纳滤膜组件及其分离过程 2.3.2 纳滤膜分离过程的设计 2.3.3 影响纳滤膜分离的主要因素 2.4 反渗透 2.4.1 反渗透基本原理 2.4.2 反渗透膜 2.4.3 反渗透装置的设计 2.4.4 反渗透基本工艺流程 2.4.5 反渗透的预处理 2.5 渗析 2.6 离子交换膜 2.6.1 概述 1950年,Juda试制成功了具有高选择透过性的阳、阴离子交换膜,从而奠定了 电渗析技术的实用基础。 2.6.2 分离基本原理 2.6.3 EDR装置 2.7 气体膜2.8 渗透汽化 2.8.1 概述 2.8.2 分离基本原理 3 膜分离技术在生物医药领域的应用 3.1 发酵用空气的微滤除菌 3.2 药液的微滤除菌 3.3 卡那霉素的超滤除热原 3.4 糖化酶的超滤浓缩 3.5 甲氧头孢菌素C发酵液的超滤分离菌丝体 3.6 6-氨基青霉烷酸的纳滤浓缩 3.7 链霉素的反渗透浓缩 4 膜分离技术在石化和化工领域的应用 4.1 环氧乙烷合成过程中气体膜回收乙烯 4.2 聚烯烃生产过程中气体膜回收烃类 4.2.1 聚合反应过程中气体膜回收烃类 4.2.2 树脂纯化过程中的烃类回收 4.3 从催化裂化干气中回收氢气和烯烃 4.4 合成氨和合成甲醇弛放气中气体膜回收氢气 4.5 无水乙醇的渗透汽化膜法制备 5 膜分离技术在废水处理及污水回用中的应用 5.1 超滤技术 5.2 反渗透技术 5.3 膜生物反应器的应用 5.3.1 膜生物反应器的分类 5.3.2 膜生物反应器的特征 5.3.3 影响膜生物反应器稳定运行的技术参数 5.3.4 膜污染及其控制 5.4 平板膜-生物反应器 参 考 文 献 第21章 离心机和过滤机 1 离心机 1.1 离心机的分类和适用范围 1.2 离心机的选用要求和标准 1.3 离心机的选型 1.3.1 选型参数 1.3.2 性能指标 1.3.3 选型的基本原则 1.4 过滤离心机的选用 1.4.1 生产能力计算 1.4.2 三足式离心机和平板式离心机 1.4.3 上悬式离心机 1.4.4 卧式刮刀卸料离心机 1.4.5 卧式活塞推料离心机 1.4.6 离心力卸料离心机 1.4.7 其他类型的过滤离心机 1.5 沉降离心机的选用1.5.1 生产能力计算 1.5.2 螺旋卸料沉降离心机 1.5.3 碟式分离机 1.5.4 其他类型的沉降离心机 1.6 物料预处理方法和装置 1.7 离心机的配套设备 1.8 离心机的采购 1.8.1 离心机的采购程序 1.8.2 离心机数据表 2 过滤机 2.1 过滤机的分类和适用范围 2.2 过滤机的选用要求和标准规范 2.3 过滤机的选型 2.3.1 选型参数 2.3.2 选型的基本原则 2.4 过滤机的计算 2.4.1 恒压过滤 2.4.2 恒速过滤 2.4.3 先升压后恒压过滤 2.4.4 过滤常数测定 2.5 常用过滤机 2.5.1 转鼓真空过滤机 2.5.2 带式过滤机 2.5.3 盘式过滤机 2.5.4 叶滤机 2.5.5 筒式加压过滤机 2.5.6 压滤机 参 考 文 献 第22章 换热器 1 换热器的分类和选用 1.1 换热器的分类 1.1.1 按工艺功能分类 1.1.2 按传热方式和结构分类 1.2 换热器的选用 1.2.1 冷却器 1.2.2 加热器 1.2.3 再沸器 1.2.4 冷凝器 1.2.5 蒸发器 1.3 管壳式换热器的选用 1.3.1 工艺条件 1.3.2 结构参数 1.3.3 换热器设计标准 2 无相变管壳式换热器 2.1 稳态传热方程 2.1.1 总传热系数2.1.2 有效平均温差 2.2 传热系数计算 2.2.1 管程传热膜系数[1] 2.2.2 壳程传热膜系数 2.3 压力降计算 2.3.1 管程压力降[5] 2.3.2 壳程压力降 2.4 换热器设计计算程序和计算举例 2.4.1 设计计算程序 2.4.2 计算举例 3 管壳式冷凝器 3.1 冷凝器的结构特征与选型 3.1.1 冷凝器型式的选择 3.1.2 管壳式冷凝器的局部结构 3.2 冷凝传热膜系数 3.2.1 管内冷凝传热膜系数 3.2.2 管外冷凝传热膜系数 3.2.3 多组分的冷凝传热 3.2.4 含不凝气的冷凝传热 3.3 冷凝器压力降计算 3.3.1 管程压力降 3.3.2 壳程压力降 3.3.3 计算举例 3.4 冷凝器计算举例 4 再沸器 4.1 再沸器型式的选用 4.2 釜式再沸器 4.2.1 设计要点 4.2.2 传热系数 4.2.3 管束的最大热负荷 4.2.4 计算举例 4.3 立式热虹吸式再沸器 4.3.1 设计要点 4.3.2 传热系数 4.3.3 压力降 4.3.4 设计举例 4.4 卧式热虹吸式再沸器 4.4.1 选择要点 4.4.2 传热系数 4.4.3 压力降计算 5 翅片管 5.1 翅片管的应用 5.2 翅片管的传热方程和传热系数 5.2.1 传热方程 5.2.2 传热系数 5.3 翅片管排压力降计算6 套管和发夹式换热器 6.1 套管式换热器的特点 6.2 传热系数和压力降计算 6.2.1 传热系数 6.2.2 压力降计算 6.3 发夹式换热器的特点及适用范围 6.3.1 发夹式换热器的优缺点 6.3.2 发夹式换热器的适用范围 7 板式及紧凑式换热器 7.1 板式换热器的分类和应用 7.2 板式换热器的传热 7.2.1 波纹板式换热器 7.2.2 螺旋板式换热器 7.3 无相变板式换热器压力降计算 7.3.1 波纹板式换热器 7.3.2 螺旋板式换热器 7.4 波纹板式换热器计算举例 7.5 板框式换热器的特点 7.6 板翅式换热器的特点 7.7 板壳式换热器的特点 8 蒸发器 8.1 单效蒸发器设计 8.2 多效蒸发器设计 9 空冷器 9.1 概述 9.1.1 空冷器的结构与型式 9.1.2 空冷器型号的表示方法及系列标准 9.2 空冷器的设计条件及基本参数 10 污垢系数和总传热系数的参考值 10.1 污垢系数(表22-37~表22-39) 10.2 总传热系数推荐值 10.2.1 管壳式换热器(表22-40~表22-44) 10.2.2 蛇管式换热器(表22-45~表22-49) 10.2.3 套管式换热器(表22-50~表22-53) 10.2.4 空冷器(表22-54、表22-55) 10.2.5 喷淋式换热器(表22-56、表22-57) 10.2.6 螺旋板式换热器(表22-58) 10.2.7 其他换热器(表22-59) 10.3 液体、气体的普朗特数(图22-53、图22-54、表22-60、表22-61)[42] 参 考 文 献 第23章 容器 1 容器的分类和选用 1.1 容器的分类 1.2 容器的选用 2 容器工艺设计 2.1 立式和卧式重力气-液分离器2.1.1 应用范围 2.1.2 立式重力气-液分离器的尺寸设计 2.1.3 卧式重力气-液分离器的尺寸设计 2.1.4 计算图表 2.2 立式和卧式丝网气-液分离器 2.2.1 应用范围 2.2.2 立式丝网气-液分离器的尺寸设计 2.2.3 卧式丝网气-液分离器的设计 2.2.4 计算图表 2.3 液-液分离器 2.3.1 分散相液滴沉降速度 2.3.2 卧式沉降罐尺寸 2.3.3 立式沉降罐尺寸 2.4 聚结器在液-液分离容器中的应用 2.4.1 聚结分离技术机理 2.4.2 聚结分离的应用及设备 2.4.3 聚结器选型和设计原则 2.5 缓冲容器 2.5.1 应用范围 2.5.2 容积计算原则 3 容器的型式和内部结构部件 参 考 文 献 第24章 储罐 1 储罐设计的一般要求 1.1 一般原则 1.2 储运系统的计量要求 1.3 储罐物料加热设计 1.3.1 储罐需设置加热器的情况 1.3.2 储罐物料加热温度应符合的要求 1.3.3 加热介质的选用 1.4 储罐物料储存温度 2 储罐选用 2.1 储罐容量 2.1.1 物料储罐容量设计 2.1.2 物料计算日储量 2.1.3 物料储存天数 2.1.4 储罐的设计储存液位 2.2 储罐选型 2.3 储罐数量 2.3.1 原油和原料储罐的数量 2.3.2 中间原料储罐的数量 2.3.3 产品储罐的数量 2.3.4 重油(含燃料油)储罐的数量 2.3.5 润滑油类、电器用油类和液压油类储罐的数量 2.3.6 污油罐的数量 2.4 储罐系列2.4.1 拱顶罐系列 2.4.2 浮顶罐系列 2.4.3 内浮顶罐系列 2.4.4 卧式罐系列 2.4.5 球罐系列 3 常压和低压罐区 3.1 设计压力和设计温度确定 3.1.2 储罐操作压力 3.1.3 储罐设计温度 3.2 储罐布置 3.2.1 罐组布置 3.2.2 防火堤和隔堤设置规定 3.3 储罐附件 3.3.1 储罐附件选用 3.3.2 储罐附件布置 3.4 罐区管道布置 3.5 储罐仪表选用一般要求 3.6 储罐氮封系统设置 3.6.1 储罐氮封控制原理 3.6.2 储罐氮封工艺流程 3.6.3 氮封系统示意流程图 3.7 储罐防雷、防静电 3.7.2 储罐防静电措施 3.8 储罐防腐蚀工程 3.8.1 一般要求 3.8.2 涂层保护设计 4 压力储罐区 4.1 设计压力和设计温度确定 4.1.1 设计压力确定 4.1.2 设计温度确定 4.2 压力储罐区布置 4.2.1 压力储罐布置 4.2.2 液化烃储罐防火堤及隔堤的设置 4.3 压力储罐附件选用 4.4 压力储罐管道布置 4.5 压力储罐仪表选用一般要求 4.6 压力储罐安全防护 4.6.1 压力储罐的安全阀设置 4.6.2 压力储罐安全阀的选型 4.6.3 其他工艺要求 4.6.4 防雷防静电措施 4.7 液化烃球罐注水系统设计 4.7.1 注水水源 4.7.2 注水点位置 4.7.3 注水点的连接方式 4.7.4 注水泵排量确定及注水压力4.7.5 注水压力确定 4.7.6 注水系统示意流程图 参 考 文 献 第25章 工业炉 1 工业炉的炉型和设计要点 1.2 工业炉的设计要点 1.2.1 设计原则 1.2.2 原始资料的收集和有关专业互提条件 1.2.3 设计步骤和设计要点 2 工业炉的热效率和燃料消耗量 2.1 工业炉的热效率 2.2 工业炉的燃料消耗量 3 工业炉节能技术 3.1 主要节能措施 3.1.1 回收烟气余热,降低排烟温度 3.1.2 减少炉壁散热损失 3.1.3 减少空气过剩量 3.1.4 减少不完全燃烧损失 3.2 余热回收技术 3.2.1 翅片管、钉头管的应用 3.2.2 余热锅炉的应用 3.2.3 空气预热器的应用 4 燃料和燃烧计算 4.1 燃料 4.1.1 固体燃料 4.1.2 液体燃料 4.1.3 气体燃料 4.2 燃烧计算 4.2.1 燃料发热量 4.2.2 燃烧所需空气量 4.2.3 燃料生成烟气量 4.2.4 烟气密度 5 燃烧室和燃烧装置 5.1 燃烧室的容积 5.1.1 一般燃烧室的容积 5.1.2 管式加热炉的炉膛容积 5.2 燃烧装置 5.2.1 固体燃料燃烧装置 5.2.2 液体燃料燃烧器 5.2.3 气体燃料燃烧器 6 工业炉传热计算 6.1 辐射段传热 6.2 对流段传热 6.3 炉壁散热损失 7 工业炉系统压力降和排烟系统 7.1 炉管内物料的压力降7.2 烟气系统压力降 7.3 烟囱设计 7.3.1 按抽力要求确定烟囱高度 7.3.2 按有害物质排放要求确定烟囱高度 7.3.3 其他参数确定 7.4 引风机的选用 8 炉衬材料 8.1 炉衬材料的基本要求 8.2 常用耐火隔热制品的用途和使用温度 8.2.1 黏土质耐火砖 8.2.2 高铝砖 8.2.3 黏土质隔热耐火砖 8.2.4 高铝质隔热耐火砖 8.2.5 低硅刚玉砖 8.2.6 一般刚玉制品 8.2.7 碳化硅耐火制品 电石炉用自焙炭砖用于砌筑大、中型电石炉炉底及熔池内衬。 8.2.9 高铬砖 8.3 常用隔热制品的用途和使用温度 8.3.1 硅藻土隔热制品 8.3.2 膨胀蛭石及膨胀蛭石制品 8.3.3 膨胀珍珠岩及膨胀珍珠岩绝热制品 8.3.4 岩棉及岩棉制品 8.3.5 矿渣棉及矿渣棉制品 8.3.6 绝热用玻璃棉及其制品 8.3.7 硅酸钙绝热制品 8.3.8 轻质氧化铝制品 8.3.9 常用隔热制品的物理性能及使用范围 8.4 耐火陶瓷纤维制品的用途和使用范围 8.4.1 耐火陶瓷纤维制品的种类及使用温度 8.4.2 耐火陶瓷纤维制品的形态分类及用途 8.4.3 绝热用硅酸铝棉制品主要性能(表25-49) 8.4.4 常用耐火纤维折叠式模块结构 8.4.5 派罗块纤维模块 8.5 常用不定形耐火、隔热材料的用途和使用温度 8.5.1 致密不定形耐火材料 8.5.2 隔热不定形耐火材料 8.5.3 耐火陶瓷纤维不定形材料 8.5.4 耐火泥浆和表面涂层 9 一般加热炉的工艺计算电算化程序 9.1 工艺计算电算化程序介绍 9.2 程序框图 参 考 文 献 第26章 干 燥 器 1 干燥器的分类和选型 1.1 干燥器的分类1.2 干燥器的选型 2 干燥过程计算 2.1 干燥速率曲线 2.2 恒速干燥阶段的计算 2.2.1 按X-t干燥曲线的计算方法 2.2.2 按R-t干燥速率曲线的计算方法 2.2.3 按传热系数的计算方法 2.3 降速干燥阶段的计算 2.4 干燥器的热量衡算 2.4.1 预热器的热量消耗 2.4.2 干燥器的热量衡算 2.4.3 热量衡算的应用示例 3 箱式(间歇式)干燥器 3.1 平行流式箱式干燥器 3.2 穿流式箱式干燥器 3.3 真空箱式干燥器 4 隧道式干燥器 4.1 隧道式带式通风干燥器 4.2 洞道式干燥器 5 喷雾干燥器 5.1 喷雾干燥器的分类 5.2 喷雾干燥室的设计 5.3 雾化器 5.3.1 雾化器的类型 5.3.2 雾化器的选用原则 5.4 SZDB-40型无菌系统喷雾干燥机 5.5 P型喷雾干燥器系列产品 5.6 PA、PB、PC、PD系列喷雾干燥装置技术参数 5.7 喷雾干燥计算举例 5.8 喷雾干燥的闭路循环系统 5.9 喷雾干燥的应用 6 气流干燥器 6.1 特性和运行参数 6.2 分类 6.3 直管型气流干燥器 6.4 脉冲型气流干燥器 6.5 倒锥式气流干燥器 6.6 套管式气流干燥器 6.7 旋风型气流干燥器 6.8 旋转气流干燥器 6.9 环形干燥器 6.10 文丘里气流干燥器 6.11 低熔点物料气流干燥器 6.12 气流干燥计算 7 流化床干燥器 7.1 流化床干燥器的特点7.2 流化床干燥器类型 7.2.1 沸腾造粒包衣干燥器 7.2.2 强化沸腾干燥器 7.2.3 卧式多室流化床干燥器 7.2.4 双级流化床干燥器 7.2.5 喷动床干燥器 7.2.6 闭路循环流化床干燥器 7.2.7 惰性粒子流化床干燥器 7.2.8 振动流化床干燥(冷却)器 8 立式通风移动床干燥器 8.1 特点 8.2 计算举例 9 回转干燥器 9.1 直接或间接加热式回转干燥器 9.1.1 技术参数 9.1.2 计算举例 9.2 穿流式回转干燥器 9.2.1 结构 9.2.2 特点 9.2.3 计算举例 10 真空干燥器 10.1 特点 10.2 双锥回转型真空干燥器 10.3 耙式真空干燥器 10.4 附属设备 10.5 回转真空干燥联合机 11 槽型搅拌干燥器 11.1 特点 11.2 结构类型 11.2.1 楔形翼片型搅拌干燥器 11.2.2 桨叶干燥器 11.2.3 单轴圆板型和单轴环型搅拌干燥器 11.2.4 单轴圆盘型搅拌干燥器 11.2.5 单轴清扫齿型搅拌干燥器 11.3 槽型搅拌干燥器的应用(表26-49和表26-50) 12 滚筒干燥器 12.1 进料方式 12.2 一般技术参数 12.3 滚筒干燥器的应用 12.4 单筒型转筒干燥器 13 真空冷冻干燥 14 远红外线干燥器 14.1 远红外线干燥器的结构和分类 14.2 干燥炉的长度 14.3 干燥炉的功率 15 高频干燥器和微波干燥器15.1 高频干燥器 15.2 微波灭菌干燥器 15.3 平板型微波干燥器 15.4 计算举例 参 考 文 献 第27章 泵 1 泵的选用 1.1 泵的分类和适用范围 1.2 工业用泵的选用要求和相关标准 1.2.1 工业用泵的特点和选用要求 1.2.2 工业装置对泵的要求 1.2.3 工业用泵常用的标准规范 1.3 泵的选型 1.3.1 选型参数的确定 1.3.2 泵类型、系列和型号的确定 1.3.3 原动机的确定 1.3.4 轴封型式的确定 1.3.5 联轴器的选用 1.3.6 液力偶合器 1.4 机械密封的选用 1.4.1 选型参数 1.4.2 机械密封型式的确定 1.4.3 密封管路系统的选择 1.4.4 API 610中有关机械密封的内容介绍 1.4.5 特殊介质的密封选型 1.5 泵的轴承和润滑 1.5.1 离心泵的轴承和润滑 1.5.2 往复泵的润滑 1.5.3 电动机的轴承和润滑 1.5.4 压力润滑油系统 1.6 泵的冷却 1.7 泵的串联和并联 1.8 流量调节 1.9 泵的配管要求 2 泵的结构、性能和工作范围 2.1 泵的工作原理、结构和性能参数 2.1.1 离心泵 2.1.2 高速泵和旋壳泵 2.1.3 液力回收透平 2.1.4 轴流泵和混流泵 2.1.5 漩涡泵 2.1.6 容积式泵 2.1.7 往复泵 2.1.8 计量泵 2.2 泵的性能换算 2.2.1 泵叶轮切割2.2.2 泵转速改变 2.2.3 介质密度改变 2.2.4 介质黏度变化 2.3 泵的工作范围 2.3.1 离心泵的工作范围和型谱 2.3.2 容积式泵的工作范围 2.4 泵的汽蚀 2.4.1 装置汽蚀余量和必需汽蚀余量 2.4.2 叶片式泵防止汽蚀产生的方法 2.4.3 容积式泵和叶片式泵的汽蚀特性比较 3 特殊介质的输送 3.1 黏性液体 3.2 含气液体 3.3 含固体颗粒的液体 3.4 易气化液体 3.5 不允许泄漏的液体 3.6 腐蚀性介质 4 真空泵 4.1 真空泵的性能指标和选型 4.1.1 真空泵的性能指标 4.1.2 空气泄漏量的估算 4.1.3 真空泵的分类及工作压力范围 4.1.4 真空泵的选用 4.2 真空泵的类型和参数范围 5 泵的采购 5.1 泵的采购程序 5.2 泵的数据表 5.2.1 离心泵数据表 5.2.2 转子泵数据表 5.2.3 计量泵数据表 5.2.4 往复泵数据表 5.2.5 无密封离心泵数据表 参 考 文 献 第28章 压缩和膨胀机械 1 理想气体的热力学计算 1.1 等温压缩 1.2 绝热压缩 1.3 多变压缩 2 真实气体的压缩 2.1 临界常数和压缩系数 2.2 真实气体的压缩计算 3 压缩机的选用 3.1 压缩机的分类和适用范围 3.2 压缩机的选用要求和相关标准 3.2.1 化工、石化装置对压缩机的要求 3.2.2 压缩机的特点及其比较3.2.3 压缩机的常用标准和规范 3.3 压缩机的主要参数和结构类型 3.3.1 选型参数的确定 3.3.2 压缩机类型的确定 3.4 往复式压缩机 3.4.1 往复式压缩机的分类 3.4.2 往复式压缩机的主要性能指标 3.4.3 往复式压缩机选型的基本原则 3.4.4 往复式压缩机的工艺计算 3.4.5 往复式压缩机的变工况计算 3.4.6 往复式压缩机的气量调节 3.4.7 往复式压缩机制造商 3.5 离心式压缩机 3.5.1 离心式压缩机的分类 3.5.2 离心式压缩机的主要性能指标 3.5.3 离心式压缩机选型的基本原则 3.5.4 离心式压缩机的特性和操作性能 3.5.5 离心式压缩机的工艺计算 3.5.6 离心式压缩机的性能换算 3.5.7 离心式压缩机的气量调节 3.5.8 离心式压缩机的喘振及其控制 3.5.9 离心式压缩机制造商 3.6 轴流式压缩机 3.6.1 轴流式压缩机的主要性能指标 3.6.2 轴流式压缩机选型的基本原则 3.6.3 轴流式压缩机的特性和操作性能 3.6.4 轴流式压缩机的气量调节 3.6.5 轴流式压缩机的喘振及其控制 3.7 螺杆式压缩机 3.7.1 螺杆式压缩机的主要性能指标 3.7.2 螺杆式压缩机选型的基本原则 3.7.3 螺杆式压缩机的特性和操作性能 3.7.4 螺杆式压缩机的气量调节 3.8 其他结构型式的压缩机 3.8.1 液环式压缩机 3.8.2 罗茨鼓风机 3.8.3 通风机 4 膨胀机械 4.1 工业汽轮机 4.1.1 工业汽轮机的分类 4.1.2 汽轮机的选用参数和主要性能指标 4.1.3 汽轮机选型的基本原则 4.1.4 汽轮机的工艺计算 4.1.5 汽轮机的调节和保安系统 4.2 燃气轮机 4.2.1 燃气轮机的分类4.2.2 燃气轮机的主要性能指标 4.2.3 燃气轮机选型的基本原则 4.3 膨胀机 4.3.1 膨胀机的分类 4.3.2 膨胀机的主要性能指标 4.3.3 膨胀机选型的基本原则 4.3.4 膨胀机的调节 5 制冷机 5.1 活塞式制冷机 5.1.1 制冷剂 5.1.2 选用计算 5.1.3 辅助设备的选择 5.1.4 活塞式制冷压缩机及机组的生产厂 5.2 离心式制冷机 5.3 螺杆式制冷机 5.3.1 工作原理 5.3.2 工作流程 5.4 溴化锂吸收式制冷机 5.4.1 工作原理 5.4.2 工作流程 5.4.3 制冷量的调节方法 5.4.4 溴化锂制冷机的生产厂 6 压缩机轴封 6.1 密封种类的选择 6.1.1 密封种类及原理 6.1.2 密封种类的选择及应用 6.2 干气密封类型、系列和型号的选择 6.2.1 干气密封的分类 6.2.2 干气密封类型的选择(表28-15) 6.2.3 干气密封系列和型号 6.2.4 干气密封材料的选择 6.2.5 干气密封控制系统 7 机器的振动和噪声控制 7.1 机器的振动及其控制 7.2 机器的噪声及其控制 8 采购 8.1 采购程序 8.2 数据表 8.2.1 往复式压缩机数据表(表28-21) 8.2.2 离心压缩机数据表(表28-22) 8.2.3 特殊用途汽轮机数据表(表28-23) 8.2.4 回转式正位移压缩机数据表(表28-24) 参 考 文 献 第29章 物 流 工 程 1 气力输送 1.1 术语的定义1.2 气力输送特点 1.2.1 流动状态 1.2.2 气力输送状态的分类 1.3 气力输送装置的类型 1.4 气力输送主要设备的选择 1.4.1 气源设备 1.4.2 供料装置 1.4.3 输送管道和管件 1.4.4 分离和除尘设备 1.5 气力输送装置的类型选择 1.6 气力输送装置的设计 1.7 系统压力损失计算 1.8 计算举例 2 栓流气刀式气力输送装置 3 空气槽输送机 3.1 结构和特点 3.2 设计计算 4 成件物料气力输送 4.1 成件物料气力输送的工艺计算 4.2 周期工作气力输送装置的设计计算 4.3 连续工作气力输送装置的设计计算 4.4 计算举例 5 液固相物流输送 5.1 浆体管道水力学计算 5.2 浆体制备和输送设备 5.3 计算举例 6 仓储设施及物流设备 6.1 起重机械 6.2 仓储设备 6.2.1 仓库面积计算方法 6.2.2 叉车用的特殊机具 6.2.3 仓库站台的设计要求 6.2.4 叉车作业仓库的设计 6.2.5 高层货架仓库的物料搬运设备 6.2.6 叉车 6.2.7 高度调节板 6.2.8 电梯 7 固体物料输送设备 7.1 移动式胶带输送机 7.2 常用斗式提升机 7.3 螺旋输送机 7.4 振动输送机 7.5 通用型埋刮板输送机 7.6 旋转给料器 7.7 阀门 7.8 固体物料输送设备的设计要求8 粉碎机、分级筛 8.1 粉碎机 8.2 分级机 9 计量、包装设备 9.1 计量设备 9.2 包装设备 10 料仓 10.1 料仓的特点 10.2 物料在料仓中的流动形态 10.3 料仓的结构 10.4 料仓的卸料辅助措施 10.5 料仓的安全防护措施 参 考 文 献 1设计范围

1设计范围 1范围

1范围 1设计范围

1设计范围 1设计范围

1设计范围 1设计范围

1设计范围 1设计范围

1设计范围 总说明1 编制依据

总说明1 编制依据

1设计范围

1设计范围

1总则

1总则

1总则

1总则 1总则

1总则 1总则

1总则

1范围

1范围